中国内外空间梯度、开放再平衡与“一带一路”战略时间: 2016-04-02信息来源:许德友 作者:hjr_admin 责编:

中国内部和外部都存在明显的空间梯度发展差异,并由此在亚洲形成了包括中国东、中、西部在内的拓展版“雁阵模型”,这客观上要求中国应该实施更均衡、更全面的国内开发政策和对外开放战略,“一带一路”战略因此应运而生,它是促进中国内外部开放再平衡的重要载体。加快推进“一带一路”战略既能对外拓展中国自己的规则圈,又能与国内正在实施的中西部区域开发战略相结合,形成内外联动式发展。并在中国内部与外部空间梯度下,从大战略上实现对外开放的内外部空间再平衡。

一、中国内外空间梯度下的拓展版“雁阵模型”

中国是世界上典型的发展中大国,广袤的国土空间中存在着明显的发展梯度,具体包括:一是要素价格梯度,即土地价格、劳动力价格在东中西部存在显著差异;二是市场需求梯度,即不同地区间的人均收入、消费水平和需求层次明显不同;三是产业结构梯度,即中国中东西部甚至区域内产业表现出多样化 、阶段化的特征,如中西部很多地区以资源型产业为主导,缺少带动就业的劳动密集型产业,而东部沿海地区技术密集型产业发展较快,传统劳动密集型产业生存空间不断萎缩。空间梯度是大国综合特征的重要表现,它一方面令中国存在着巨大的区域发展差距,不平衡的增长使得中国在高速增长了三十多年后依然是中等收入经济体;但另一方面,它又为中国经济的持续发展提供了更长久的增长过程 ,以及更广阔的空间纵深。正是这种时间和空间维度上的梯度缓冲,中国经济转型、产业结构转换“软着陆”的可能性会更大,过程可能也更长,回旋余地也更大。

若在更广阔的空间维度看,就会发现在包括中国在内的亚洲地区,同样存在着明显的空间发展梯度。如果把中国的省与周边国家并列比较,把中国的东部、中部、西部同亚洲的不同区域(中亚、东南亚、南亚)相比较,可以明显发现,两个维度上的比较都呈现出明显的空间梯度:中国内部的东部、中部、西部与外部的中亚、东南亚、南亚形成了层层递减的梯度,具体到国内典型省份或国外经济体层面,中国内部的江苏、广东、湖南、河南、四川、云南,由东到西形成递减梯度线;这条递减梯度线延伸到中国以外,到印度尼西亚、越南、乌兹别克斯坦、印度、巴基斯坦、孟加拉国。“梯度差”的存在是形成中国资本、技术、装备、产品、服务“走进去”(到中国中西部地区)和“走出去”(到亚洲周边其他地区)的重要基础型动力,同时也是中国内外部区域发展和开放失衡的重要表现。

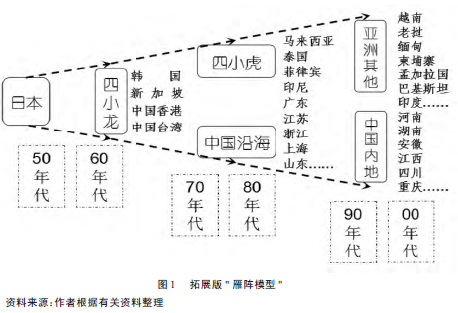

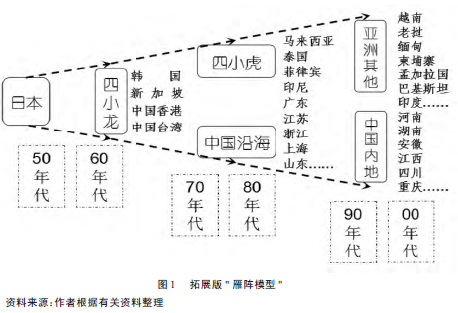

日本经济学家赤松要之前已经利用“雁阵模型”对这种梯度发展模式进行过形象而深刻的分析,但随着二战后亚洲经济地理的多次变迁,本文认为,如今其实已经形成了一个囊括范围更广的拓展版“雁阵模型”(如图1):日本为雁头,上世纪60年代一些通用型产业和技术成熟后,通过产业转移将其成熟产业转移到亚洲四小龙地区(韩国、中国台湾、中国香港、新加坡);70-80年代亚洲四小龙发展起来后,再将产品的生产线转移到四小虎(印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等)和中国东部沿海地区;然后90年代到21世纪初,发展起来的四小虎和中国沿海地区再将已经标准化的技术和产业转移到其他亚洲欠发达地区(如越南、老挝、缅甸、柬埔寨、孟加拉国、巴基斯坦、印度等)和中国内陆地区。此拓展版的“雁阵模型”体现了亚洲经济发展巨大的多样性、异质性和复杂性,集中表现为以空间广阔性引致的空间梯度特征。在此拓展版的“雁阵模型”中,基于广袤的国土面积、庞大的人口规模和巨大的区域差异等大国特征,中国既做了雁身,也当了雁尾,换言之,中国处在此“雁阵模型”的中间地带,其内部和外部均存在着显著地空间发展梯度。中国内外部的空间梯度致使中国在亚洲经济地理上面临着双重区域发展失衡:内部形成了东、中、西的区域经济发展差距,外部也形成了东北亚、东亚、东南亚和西亚几乎完全迥异的经贸合作格局。在此梯度差的动力下,新一轮的亚洲经济地理变迁已经开启,突出表现在如下几个方面的特征:

第一,国内空间梯度引致产业由东部沿海向中西部转移之趋势已形成。作为一个存在巨大空间发展梯度的大国,中国区域间的要素资源禀赋和发展水平差异并不亚于国家间的差异,这种空间梯度正是中国区域间发生产业转移的基础性动力。当前大量东部沿海的劳动密集型制造业正向中西部地区转移,发生在中国的区际产业转移可以看作是国际产业转移在中国的延伸,即拓展版“雁阵模型”的国内部分。因为更多层阶的区域发展梯度,中国其实是参与了至少两次国际产业转移(见图1来自东亚地区的产业转移,第二次是中西部地区承接了来自东部沿海地区的产业转移。改革开放三十多年来,中国国内由沿海到内陆、由东部及西部一直持续进行着产业的转移和扩散,由此推动了中国空间渐次推进式的工业化和城市化进程,这是中国作为一个大国必然表现出的特征。

第二,外部空间梯度使得中国“雁阵模型”使得中国与东南亚、南亚、中亚、西亚等国家经贸合作潜力和动力不断趋强。伴随着中国经济向更高层次发展的是,中国与东南亚、南亚、西亚、中亚等地区的贸易、投资往来日渐便利化,中国处在高梯度的优势明显,无论是相互投资还是贸易,其增速都超过了平均增速,例如,中国与东盟建立自贸区后,双边相互的进出口贸易平均增速达到10%以上。由于东南亚、南亚等新兴经济体的经济增速较快,与中国的空间距离也相对更近,其产业结构与中国目前产业转型升级的契合性、互补性更强,中国国内庞大的市场为这些地区带来巨大的发展机遇,因而,中国在同这些地区进行经济往来时的主导性相对更大。更关键的是,与这些地区的经济合作内容更广,范围更大,不仅有传统的进出口贸易,还有相互间双向的直接投资,这些地区也是中国企业走出去的重要目的地,更有基础设施投资合作、装备制造的全产业链出口以及技术、人才、文化的交流。

内外部空间下的拓展版“雁阵模型”使得中国的区域发展和对外开放呈现出一些独特的空间模式:产业发展东强西弱,对外开放海强路弱,贸易体系大国强小国弱。随着当前世界经济低迷的持续、国内区域开发格局的变迁和全球贸易体系的重构,内外空间梯度下的拓展版“雁阵模型”必须适应新的变化、谋划新的战略。因此,加快中西部地区梯度开发、对外开放力度,促进与东南亚、中亚、南亚、西亚等陆上周边国家的合作,便是当前国内政策和对外战略的重要着力点。

二、中国以“一带一路”战略促进内外开放的再平衡

在中国内部外部空间梯度影响下形成的拓展版“雁阵模型”,决定了中国未来应该实施更为均衡的国内开发政策和对外开放战略,以实现中国内外部发展的再平衡。这是“一带一路”战略提出和实施的重要现实基础,在国务院发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中,也明确了在此大战略下中国各地方的开放态势:“一带”通过陆路将我国中西部地区与中亚、西亚、欧洲连接起来,扩大中西部地区的开放态势;“一路”通过海路将我国东部沿海地区与东南亚、印度洋和地中海沿岸连接起来,优化东部地区的开放格局。

改革开放到现在,中国的对外开放可分为四个阶段:第一阶段是从1978年到1992年,即从十一届三中全会到确定建立社会主义市场经济;第二阶段是从 1992年到2001年,即从全面深化市场体制到加入世贸组织;这两个阶段相当于“以对内市场化改革迎接对外全球化开放”。第三阶段是从2001年到2012年,即加入世贸组织的过渡期,在此阶段中国实现了“入世”所带来的开放红利,也成功达到了“以对外贸易自由化、引资便利化促进国内改革”的目的。通过这三个“大约十年”,中国初步探索出了以改革开放谋发展的渐进式改革路径。第四阶段是从2012年到今后的一段时间,即国内深化改革与对外高度开放相互融合和协同发展阶段,目前的国内外的形势和条件已经体现出这种诉求。

从国内空间上看,前三个阶段的对外开放有一个共同的特征,即对外开放主要集中在东部地区、沿海地区,面积广袤的中西部地区、沿边地区开放程度严重滞后,而这也正是中国地区间发展不平衡的重要原因。从外部空间上看,前三个阶段的对外开放也有一个共同的特征,即对外开放的目标对象主要集中于美日欧等发达经济体,以及WTO等多边贸易协定,对发展中经济体和区域、双边协定关注不足,特别是与中国空间距离临近又地域广大、人口众多的东南亚、中亚、西亚、南亚等亚洲地区,限于产业结构的滞后、单一,跟中国的经贸往来与其经济规模并不匹配。基于此,当前新一轮的中国对外开放对内而言应该是全覆盖的,对外而言应该是全方向的,以从大战略上实现对外开放的内外部空间再平衡。

对国内区域开放而言,“一带一路”涉及和覆盖了全国所有的省、自治区和直辖市:西北地区是“一带”的交通枢纽和核心经济区,中国与中亚、西亚经贸往来的必经之路,涉及地区包括新疆、甘肃、青海、陕西、宁夏,“一带一路”战略的实施使其深处西北内陆、沿边沿境的区位劣势转化为对外开放的前沿优势。东北地区是丝绸之路经济带重要一端,联通着俄罗斯、蒙古,通过对俄、对蒙的公路、铁路等通道,提升内蒙古、黑龙江、吉林和辽宁的开放水平。西南地区与东盟国家陆海相邻,处在中国连接东南亚、南亚的核心位置,也是“一带”和“一路”的交汇处,涉及广西、云南、西藏和贵州,“一带一路”进一步强化了广西和云南作为西南、中南地区开放新战略支点的地位。不沿边的内陆地区是“一带”的腹地依托,依托中欧铁路通道,内陆地区的重庆、成都、武汉、合肥、长沙、南昌、郑州、太原、西安都是“一带”的东端出发点,涉及到的重庆、四川、湖北、安徽、湖南、江西、河南、山西等省份,也是当前东部沿海产业向西转移的主要承接地。沿海和港澳台地区都是“一路”的覆盖范围,涉及到辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南和香港、澳门和台湾等地区,这些地区经济发达、开放度高、辐射带动能力强,引领着我国的对外开放的竞争新优势。由此可见,“一带一路”是一个全国联动的战略,沿海沿边地区是通道、窗口;内陆地区是支撑和依托,而且形成内外联动式发展,极大地拓展了区域开发的广度、深度和层次性。

对国外空间开放而言,“一带一路”具备明显侧重向西开放、向新兴经济体开放、向周边发展中国家开放的战略意图。中国全域是推进“一带一路”战略的东部起点,终点大多位于西端的欧洲和地中海沿岸,途径的沿带沿线国家几乎覆盖了中亚、东南亚、南亚、西亚、东欧、中欧、南欧、西欧、北非、东非的大部分地区,虽然这些地区与中国经贸往来密切,相互间的产业互补性强,合作潜力巨大,但一直以来,中国与这些地区经济合作的广度、深度、层次并不高,彼此间的共同利益、贸易投资的需求应进一步强化和提升。对中国而言,“一带一路”成功绕开了美国、日本这两个TPP(跨太平洋伙伴关系协议)主导国,从而在亚太和欧洲间构建和打造起属于自己的“圈子”:以“一带一路”为载体,中国优先与沿线国家进行双边或区域自贸协议谈判,通过成立多边金融开发机构进行基础设施投资,使中国与沿线国家合作更加紧密,逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的双边经贸网络,以形成更加平衡和多元的全方位开放格局。更为关键的是,中国倡议的“一带一路”战略,是要推动区域内各国以实现“利益共同体”“命运共同体”为目标,这样就避开了美国长期以来对国际规则的垄断和控制。一直以来中国和所有发展中国家都是现行国际经贸规则的适应者、遵循者,从来都要顺应美国为主导制定的游戏规则;现在中国作为发展中大国,已经有能力去参与、影响甚至主导国际游戏规则,去推广发展中国家的利益。因此,在全球经济治理制度性权力体系中,中国“不能当旁观者、跟随者,而是要做参与者、引领者”,从而“在国际规则制定中发出更多中国声音、注入更多中国元素”,这是中国从开放大国迈向开放强国的必经之路。

三、中国“一带一路”战略着力点:内外空间梯度下的“移、通、融、接”

当前,“一带一路”战略已经从理念转入到全面实施阶段,研究实施这一战略的着力点十分重要。笔者认为在内外部空间梯度的作用和影响下,“一带一路”战略的着力点应该包括如下四个方面:

(一)鼓励东部沿海劳动密集型制造业沿“一带一路”进行内外双向梯度转移

在“一带一路”的战略框架下,中国沿海地区劳动密集型制造业,特别是低端加工、生产、组装等低附加值环节,向外转移之趋势已然形成,转移的目标方向有两个:一个是中国中西部的内陆地区,一个是海外地区,主要是“一带一路”沿线国家。直观上看,东部沿海制造业向中西部转移和向海外转移是存在冲突的:东莞的鞋企向越南转移的多了,就意味着向湖南转移的可能就少了;实则不然,两种转移模式更多是一种互补关系,而非竞争关系。例如,东南亚、南亚虽有劳动力和土地廉价的优势,但产业配套欠缺、基础设施落后、工人劳动技能不足,加之原料、配件还需从国内运输过去,所以在海外生产的综合成本并没有明显优势;但在海外生产可以规避欧美等发达市场的贸易准入门槛,例如目前欧盟、美国对东南亚部分国家的服装鞋帽等劳动密集型产品实施零关税政策,而对从中国进口的同类产品则保持10%以上的进口税,这使得海外采购商更偏向于从中国企业的海外工厂进货,从而大幅拉低自己的销售成本,还包括在海外生产也能部分降低人民币对美元汇率变动带来的风险。

把生产基地从东部沿海向中西部地区转移,一定程度上降低了劳动力、土地等生产成本,但更多的情形是,为了保持高端或工艺通、能源、通讯等基础设施面广、技术复杂类产品的制造能力,多数制造业在向中西部转移的同时伴随着生产工艺的升级,这样做也是为了赢得在日渐庞大的中西部市场的竞争份额。因此,中国东部沿海制造业依托内外发展梯度同时向国内中西部、海外欠发达国家进行双向转移,这是企业在更大范围内优化生产和市场布局的体现,也是中国从产品输出到资本输出的重要路径,两者不是替代关系,而是为中国制造提供了新渠道、新优势,更多是一种互补模式。

(二)以与中国互联互通为目标,重点推进“一带一路”沿线国家的基础设施建设

合作基础设施联通是加快实施“一带一路”战略的基础性条件。从目前来看,不论是印尼等东南亚国家,还是哈萨克斯坦等中亚国家,亦或是印度、巴基斯坦等南亚国家,在交通、电力、通信等基础设施领域都面临着资金、技术、装备、经验缺乏等问题,改善基础设施建设成为普遍的需求。而中国在这些基础设施建设方面具有很强的投资、建设、营运能力,加之当前基础设施建设所需的相关重化工产业,如钢铁、水泥、工程机械,国内多存在产能过剩、价格低廉的特征,通过与“一带一路”沿线国家进行基础设施建设合作,能够带动国内资本的输出并稀释部分行业过剩产能,从而有利于将国内的技术优势转变为竞争优势;同时,在硬件日渐完善时会加快推进建立统一的全程运输协调机制,促进国际通关、换装、多式联运有机衔接,更有利于实现国际运输便利化。

需要指出的是,在海外修建交的情形是,为了保持高端或工艺、 通、能源、通讯等基础设施面广、内容多,较之一般贸易行为,可能遇到的阻力也更大,必须充分利用亚洲基础设施投资银行等多边金融机构进行更为周全和审慎的评估和决策。对于中国来说,更重要的一点是,在基础设施投资和建 设中,要充分发挥中国的主导和辐射作用,特别是要强化和完善中国西部广大边境地区与周边国家的公路、桥梁、铁路等交通基础设施,从而提升多条“一带一路”通道的运载内容、运载能力、运行效率和运行速度。通过加快推进“一带一路”沿线国家基础设施建设,实现中国与沿线国家基础设施建设的互联互通,也必将使中国西部地区从过去我国对外开放的边缘地区变为未来对外开放的前沿阵地。

(三)与“一带一路”沿线国家构建高标准自贸区网络,以实现相互间经济发展的深度融合

由于“一带一路”沿线的各地区(包括中国东西部和外部国家)经济发展梯度明显,产业结构互补性强,相互间自贸区的建立有助于贸易伙伴国之间的产业分工,使资源配置更合理,成员国能在更大市场范围内发挥自身比较优势,提高本地区产业竞争力和整体福利水平。2010 年以来,中国先后与东盟、巴基斯坦、新西兰等多个国家和地区签署并实施了自贸区协定,目前正在谈判的自贸协定有8个,涉及23个国家,分别是中国与韩国、海湾合作委员会(GCC)、斯里 兰卡、挪威和澳大利亚,以及中日韩三国自贸协定、区域全面伙伴关系(RCEP)和“中国-东盟”升级版。但与欧盟、日韩等国家和地区相比,中国在双边、区域自贸区的建设方面起步较晚,签署的自贸协议相对较少,且涵盖的国家、贸易领域和标准层次相对较低。从区域多边合作的角度看,中国正在参与的RCEP和亚太自贸区(FTAAP,由中国在2014年APEC会议提出)是未来中国参与亚太区域内一体化的重要实现路径;从双边合作的角度看,“一带一路”为中国与其沿线国家建立高标准自贸区、促进区域经济深度融合带来了新机遇。

因此,中国与“一带一路”沿线地区建立新的自由贸易协定应侧重于高标准的开放性政策,以实现从贸易、投资的“相通”到经济的“融合”,包括推进中国与“一带一路”沿线国家在制造业领域的全面开放,以及在金融、医疗、教育、文化等服务业领域的高度开放,降低相互间在证券投资、并购投资、绿地投资等方面的投资准入门槛。以高标准自贸协定的谈判和签署,为中国与“一带一路”沿线国家之间的经贸往来打造规范、公正、透明、相对可预期的市场经济环境,降低双方在跨境生产和贸易供应链的交易成本和制度成本,提升上下游、产供销、内外贸互联互通的一体化效率,使双方的人员、资金、技术等生产要素和产品、信息、服务等产出相互更自由而高效地流动,从而最终实现相互间经济发展的深度融合。

(四)适应“一带一路”沿线国家的多样性,充分利用已有机制化合作和非机制化合作并协调推进两者的对接

对中国而言,“一带一路”是种战略,而对沿线国家和周边地区而言,更多的是一种新型区域合作机制,这种合作机制显然不同于现有的区域经济合作机制,如自贸区、关税同盟、共同市场、经济一体化等。事实上,基于“一带一路”沿线国家多样性和经济梯度性,与世界其他国家相比,也很难形成统一的、覆盖整个地区的自由贸易区或其他更高级的区域一体化组织形式。作为国内发展同样差异性、多样性巨大的中国而言,也并不期望通过“一带一路”来打造一个高标准的区域一体化组织,也不期望以此组建一个具有强制规范力的排他性国家组织。对所有参与国而言,“一带一路”应是一个开放的、多元化的区域合作大框架和基础性平台,在这个框架和平台上,允许机制化合作(如自贸区)和非机制化合作(如上海合作组织)并存,其关键是要做好机制化合作与非机制化合作的对接工作。

因此,“一带一路”未来的运转应该是机制化合作和非机制化合作两条腿走路,而且要两条腿要配合好、协调好、对接好。一方面继续推进与沿线条件成熟国家的自贸协定谈判,推进高质量、深层次、机制化的合作机制;另一方面充分利用好现有的非机制化的多边合作机制,如上海合作组织(SCO)、亚太经合组织(APEC)、亚信会议(CICA)、中国-东盟“10+1”、亚洲合作对话(ACD)、中国-海合会战略对话、亚欧会议(ASEM)、中阿合作论坛、大湄公河次区域(GMS)经济合作、中亚区域经济合作(CAREC),也包括各种区域合作论坛、博览会、洽谈会等交流活动。不同类型的合作机制相互对接,不仅能较好地适应“一带一路”沿线国家多样化的政治制度、历史传统、文化、宗教,而且还能将未来的合作区域延伸到欧洲和非洲,实现与“一带一路”的开放性相匹配。

(本文发表时对原文进行了适当压缩和修改)