京津冀交通一体化时间: 2015-07-28信息来源:程世东 作者:wl_admin 责编:

摘要:京津冀城镇体系格局、产业布局的调整优化,要求交通网络形态在目前中心放射状的基础上,加强各城市互联互通和对外直达,形成网格状结构;基于未来高强度客运需求和生态环保等因素,应在充分利用客运专线等基础上,有序推进城际铁路、市郊铁路建设,逐步改善运输结构;同时,应打破行政区划,建立以市场为主导的机场、港口协调发展机制和区域城际交通发展机制。

关键词:网络形态;城际铁路;市郊铁路;发展机制

京津冀协同发展是党中央、国务院提出的重大国家战略,将疏解北京非首都核心功能、调整城镇体系格局、优化产业布局、改善生态环保质量、统筹协同发展机制。交通作为经济社会发展的前提和基础,除大家关注的打通省际间公路“断头路”、“瓶颈路段”问题外,如何优化交通网络形态格局、改善运输结构、推动形成区域交通协调发展机制等都是事关中长期发展和值得探讨的问题。

1 综合交通网络形态格局调整

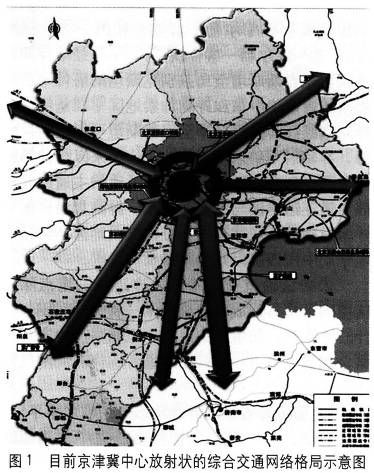

由于北京的首都地位,我国铁路网、公路网多以其为中心向外辐射,其中铁路干线有京沪高铁、京广客专、京津城际以及京九、京哈等;高速公路有京哈、京沪、京台、京港澳、京昆、京藏、京新、京开、京承9条,以及近10条国道;同时,首都机场还有对外放射的数百条空中航线。另外,还有津秦客专等干线铁路和荣乌、张石高速公路纵横连通天津、石家庄、保定、唐山等其他城市。总体看,虽有横纵连接的铁路和高速公路,但区域内综合交通运输网络整体是以北京为中心的放射状格局。

目前区域城际交通网络不完善,但与当前城市群发展阶段基本适应。现在区域内铁路、公路多是全国干线网络,主要为全国经济社会服务,真正为京津冀区域经济发展服务的城际交通并不完善,称不上区域城际交通网络。从城市群的角度看,比较成熟、完善的城市群应该具有非常密切的城市间产业经济联系,而京津冀区域仅仅是城镇比较密集,更确切的说是城镇密集带,而不是成熟的城市群。在这样城市群发展的初级阶段、各城市之间的经济产业联系不是特别紧密的情况下,交通运输需求也不强,交通网络与其经济社会发展基本适应,没有造成较大制约。

随着京津冀协同发展、北京功能疏解和产业转移,在打造一个相对比较完善、成熟的城市群过程中,各城市之间的产业联系逐步紧密,各个城市之间,不管是客运还是货运,都会有比较快速的提升,因此需要加强相互间的互联互通。同时,区域内的大城市,如天津、石家庄以及唐山、保定等跟外部联系也会更加紧密,因此,在枢纽定位方面应进一步提升对外直通的功能,既提高便捷性,又减少到北京的中转换乘,在一定程度上可有效缓解北京过境交通压力。总之,区域城镇间经济社会联系的加强、交通枢纽功能定位的改变要求加强纵横、连接通道建设,同时加强各城市的对外直通,整个交通网络格局由现在的中心放射状格局向互联互通,纵横连接的网格状格局转变。

2 运输结构优化

区域内城际交通以公路为主,城际轨道交通滞后。目前,区域内铁路网络密度和覆盖通达程度全国领先。从网络密度看,干线铁路总长度8500公里,密度为全国、长三角、珠三角地区平均水平的3.3倍、1.7倍和2.5倍。在通达程度方面,客运专线和城际铁路总里程1200公里,区域内13个地级及以上城市中有10个通达,只有承德、衡水、张家口没有覆盖;而目前石(家庄)济(南)客运专线、(北)京沈(阳)客运专线、(北)京张(家口)铁路均已在建,这三条铁路建成后,将实现所有地级及以上城市客运专线全覆盖。虽然这些指标在全国都非常超前,但这些铁路基本都是国家客运专线,主要为中长途旅客服务,而京津冀区域内,为区域内城市之间提供服务的城际轨道不管是城际铁路还是市郊铁路都比较滞后,城际客货运输仍然以公路为主导。

以城际铁路、市郊铁路建设为重点,打造“轨道上的京津冀”是未来发展方向。从运输需求看,随着京津冀协同发展,城市之间的经济产业联系密切,客运的增长是未来发展的重点,而且通道内客运量规模会较大。客运需求的增长要求提供相应的客运服务和客运线路支撑。轨道交通作为集约化的、绿色客运服务提供方式,在重视区域生态环保的背景下,必须以城际铁路和市郊铁路为建设重点,适应大运量需求特点,提供更好的城际客运服务。在货运方面,目前北京公路过境交通压力主要是煤炭运输,目前正建的张家口到唐山铁路建成后,会有效地缓解铁路运力紧张的状况,进而缓解北京煤炭公路过境交通问题。

2.1 城际铁路建设

一是充分利用客运专线等既有线路提供城际客运服务。目前,京津冀区域内的客运专线、快速铁路非常密集,在刚建成的近几年,多数线路在承担中长途客运外还有一定的富余能力。与此同时,近几年也是京津冀城市群发展的初期,城际客运需求还不是特别旺盛。因此,近期应充分考虑利用客运专线等既有线路资源提供城际客运服务。具体实现形式可通过三省市共同与铁路总公司购买服务。

二是适度超前、有序推进新线建设。京津冀协同发展,交通不仅仅是基础支撑,也有一定的引导作用,尤其是城际铁路,在一定程度上可以影响区域城镇体系格局,可有效引导北京功能向周边城镇疏解,应该适度超前建设,但也不能过度超前,具体线路的建设时机应根据运输需求和引导的需要进行确定。同时,区域内城际铁路建设应该避免片面追求高标准,不能把城际铁路建成客运专线,应该按照城际铁路的功能,为沿线的中小城镇经济社会发展服务,站间距更短,技术标准更低,真正推动区域协同发展。

2.2 市郊铁路建设

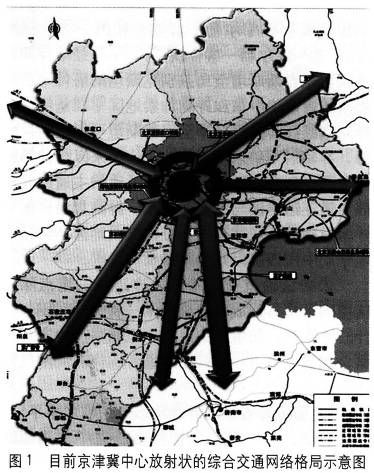

如果说京津冀未来要打造世界级城市群的话,这个城市群内部,还有若干个以北京、天津等大城市为核心的都市圈。城市群是城市间以经济产业联系为特征,是经济圈,需要城际铁路为主满足商务出行;都市圈内中心城市与周边新城、卫星城之间具有一定的职住关系,是通勤圈,需要市郊铁路为主满足日常通勤出行。

目前,以北京中心城区为核心的首都都市圈已经比较成熟,但在交通方式方面,当前主要以地铁向外延伸的形式从中心城区通往郊区各卫星城、新城,这种状况不尽合理。由于地铁技术标准的限制,整个系统运行速度相对较低,平均运行时速30~35公里。而通勤出行有时间极限,假定时间极限为1小时,除去两端衔接和中间换乘,在车上的时间一般为40~45分钟,以30公里的时速来计算,行驶距离即出行距离约25公里左右。目前首都都市圈范围与此基本一致,也就是六环以内的区域,约2000平方公里。

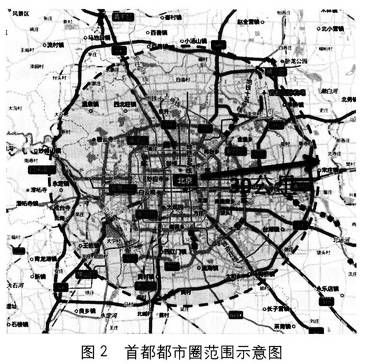

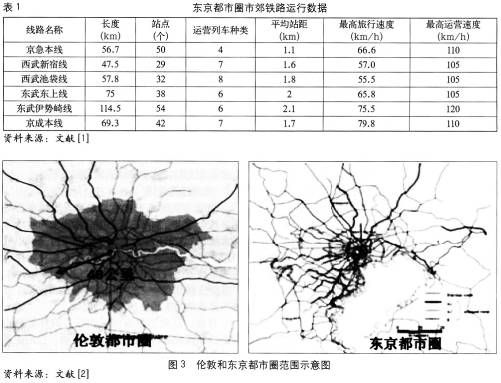

而国外,如东京都市圈、伦敦都市圈,巴黎都市圈,都是以市郊铁路的形式支撑通勤出行,平均时速约50~70公里(表1),同样40分钟时间,行驶距离50公里左右,是北京的两倍,相应的都市圈面积也比北京首都都市圈大很多。

当然,从城市和城镇体系发展的角度,规划建设市郊铁路、推动都市圈范围扩大是否科学合理值得进一步商榷。在目前河北燕郊等城镇与北京中心城区间已经有如此规模的通勤出行情况下,规划建设市郊铁路或通过其他形式解决通勤出行是必要的、迫切的。同时,规划建设市郊铁路过程中,应注重轨道站点周边土地的混合开发,实现真正TOD的开发模式,而不是推动加剧中心城区功能聚集、居住外延的状况;在运营管理过程中,也应在票制票价等方面充分考虑,采取相应的措施和手段,避免以轨道交通主导支撑、串轴状城市“摊大饼”发展模式。

3 机场、港口协同发展

3.1 机场协同发展

京津冀区域内,首都国际机场是目前最重要的机场,旅客吞吐量占到全国第一,全球第二,也占到整个区域机场旅客吞吐量的80%以上,能力接近饱和,现在正在筹划建设北京新机场。同时,天津滨海、石家庄正定机场旅客吞吐量分别为1004万人次和511万人次,这两个机场均刚刚完成扩建,从扩建以后机场能力计算,能力利用效率仅为35%、25%。

区域内首都国际机场、北京新机场、天津机场、石家庄机场如何协调发展是值得探讨的问题。很多人考虑,近期是否通过航线调整等手段,将北京的旅客分流到天津、石家庄机场,以充分利用其富余能力,但旅客是否愿意到天津、石家庄机场乘坐航班,对旅客是否真正具有吸引力仍然是个谜。目前,两机场在北京南站、北京西站也设置候机楼,实现空铁联运,取得了一些成效,但这种靠较高补贴培育客流的做法是否长期可持续也是一个问题。当然,原来天津机场、石家庄机场发展缓慢,主要是旅客吞吐量较小,航线、航班少,难以满足旅客便捷性需要,许多当地客流被吸引到北京首都国际机场,而目前两机场的旅客吞吐量已经到了一定规模,航线、航班逐步能满足旅客便捷要求,将进入一个自身健康发展的阶段。不管怎样,只有在机场对旅客真正能产生吸引力的时候,才可能真正做大,机场的定位主要不是政府主观确定,更多是由市场决定。

3.2 港口协同发展

区域内有天津港、唐山港、秦皇岛港和黄骅港,形成了我国北方重要的能源、原材料、集装箱运输港口群。天津港是北方国际航运中心,2013年货物吞吐量5.01亿吨,居全国第三、北方第一,其中集装箱吞吐量1302万标箱,居全国第六;四港煤炭装船量5.5亿吨,占我国北方煤炭装船量的90%;唐山港矿石吞吐量超过1.7亿吨,约占全国矿石接卸量的20%。

四大港口功能分工基本明确清晰、有序竞争。天津是首都北京的门户,是北方航运中心;其他三港都是重要的煤炭下水港,唐山港还有较大规模的进口矿石转运。唐山港和黄骅港都在向综合大港迈进,秦皇岛港正在调整与搬迁。

与机场基本一致,港口间协同发展主要靠市场决定,如集装箱港口发展,航线、航班密度是重要的决定性因素,其他港口做集装箱运输,如果一周一个航班,而天津港是一天两个航班,客户的选择肯定是天津港。港口、机场的协同发展,政府应该起引导作用,市场发挥主导作用,应主要通过资本融合的手段来推动。

4 建设发展的分担机制

区域内未来重点发展城际铁路和市郊铁路以及城际公交等,均涉及到不同地区和省份,如何解决各种建设资金和运营补贴的分担问题是关键和核心,涉及到能不能建成,能不能发展的问题。要想实现突破、推动发展,必须要遵循“谁受益、谁投资”的原则。但问题在于受益到底如何界定,如何界定是准确的。例如,如果把北京地铁六号线延伸到燕郊,河北省只建河北省内段,是否合理?只有明确各方真正受益大小,以此为原则,建立相互之间的投资、补贴的分担机制,才会真正推动发展。当然,分担机制的建立过程也是相关方不断协商博弈的过程,可能需要比较长的时间、比较大的力度进行协调,才能最终达成一致。

5 结论

京津冀城镇格局、产业布局的调整优化,需要在目前中心放射状交通网络形态的基础上,加强各城市的互联互通和对外直达,形成网格状结构;基于未来高强度的客运需求和保护环境等因素,未来应以加强建设城际铁路、市郊铁路为主,逐步改善运输结构;应以市场机制为基础,统筹机场、港口的协同发展;应准确判定城际交通对各方带来的真正收益,按照“谁受益、谁投资”的原则,建立跨省市城际交通发展机制。

参考文献

[1]汪波,禹丹丹,李得伟.东京地铁运营组织分析[J].都市快轨交通,2012,25(1):111-115.

[2]国家发改委综合运输所.城镇化与综合交通网发展研究[R].北京:国家发改委综合运输所,2014.