京津冀都市圈新型城镇化测评指标体系构建与评价时间: 2015-07-30信息来源:常春林 正一丞 作者:wl_admin 责编:

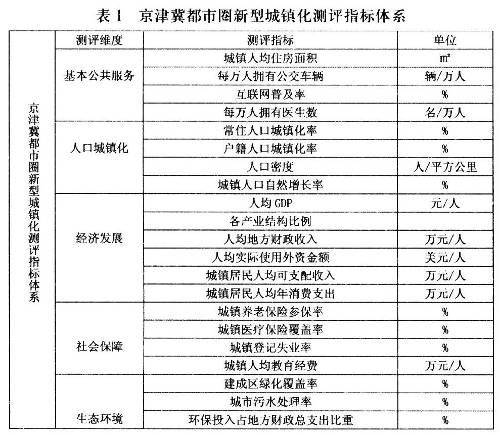

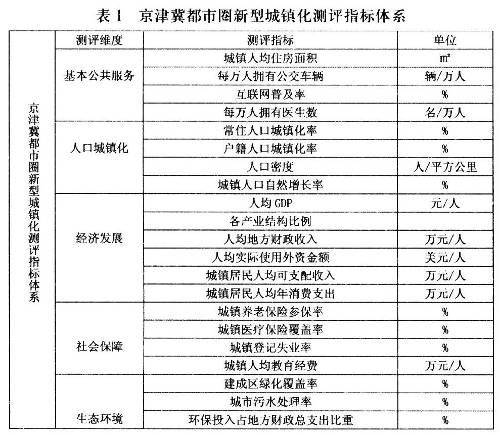

内容提要:城镇化建设是促进我国发展方式转型和经济增长的重要战略选择,是带动社会和谐发展的重要动力。《国家城镇化规划2014-2020》的出台,为我国城市发展指明了新的道路,提出了新的要求,沿着这一路线,本文从人口、经济、基本经济服务、生态环境、社会保障5个维度构建了京津冀都市圈新型城镇化测评指标体系,并对测评结果做出评价。

关键词:京津冀都市圈 新型城镇化 复合指标法

京津冀都市圈是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的地区之一。当前,国家以建设城市群为目标,推进京津冀“一体化”发展,加快京津冀新型城镇化步伐。优化京津冀都市圈的人口、社会、经济及生态环境的协调发展,并发挥其对全国经济社会发展的重要支撑和引领作用,具有重要的战略意义。本文旨在构建京津冀都市圈新型城镇化测评指标体系,并评价其结果,同时针对当前问题提出相关建议,以期对京津冀都市圈新型城镇化的发展有所裨益。

一、京津冀部市圈新型城镇化的战略意义

(一)京津冀都市圈城镇化发展现状

1.人口分布相对密集,消费潜力巨大。依据国内外发展经验,大都市圈的发展需要人口集中的腹地,人口分布密集可以提供大量的劳动力资源,同时可以带来巨大的消费市场。我国13个人口在400万以上的地市级城市中,京津冀都市圈拥有2个,其广阔的消费市场和充分的劳动力供给为京津冀都市圈发展提供了有利条件。

2.经济结构和空间结构呈现分割式、封闭式。现阶段,京津冀都市圈显现出“增长极”理论的内部聚集效应。北京作为该区域的核心,它对京津冀都市圈未能产生较强的“正拉动”效用,而是利用这一地区的资源、资金和人才促进了本身的发展,没有很好地发挥反哺外围区域的作用。同时,京津冀地区的经济和空间结构实际反映的是一种“行政区经济”格局,这种格局必然产生地方政府为追求短期自身利益最大化,出现各自为政的局面,引起京津冀各地区经济白成体系、低水平重复建设等问题,从而限制了资源的自由流动,阻碍京津冀都市圈一体化发展进程。

3.产业布局缺乏协调发展战略。京津冀都市圈产业结构发展呈现不均衡性态势,北京的产业结构属于“三二一”型结构(即按发展程度由高到低依次为第三产业、第二产业、第一产业),天津与河北则仍属于“二三一”型结构。从内部主导产业来看,京津冀都市圈产业结构趋同性较强,不利于该区域的协调发展。京津两地均以资本密集型重化工业为基础,产业结构趋同,河北省各城市之间以技术含量不高的重化工业为主导,无明显的产业特色。这种产业布局不利于京津冀都市圈的协调发展。

4.京津冀都市圈的经济外向度偏低。受行政区划影响,政府对于资源垄断色彩较浓,很多产业受政府干预较大,这形成了京津冀都市圈市场化程度相对较低的特点。2012年,京津冀都市圈出口总额占GDP比重的15.12%,远远低于珠三角63.37%的水平。

5.生态环境脆弱。京津冀都市圈由于自然条件因素以及人口密度较大,出现工业“三废”污染严重、生活生产垃圾污染较多、雾霾天气频现、水质下降、水资源污染严重等生态环境问题,这些都在一定程度上影响京津冀城市化发展。

(二)京津冀都市圈新型城镇化的战略意义

新型城镇化的核心是“人口城镇化”,以人为本,促进城镇化与工业化、农业现代化、信息化产业联动。因此,京津冀都市圈的新型城镇化主要着眼于农民的市民化和城乡统筹发展,与传统城镇化存在明显的不同。首先,传统城镇化以注重速度为理念,而新型城镇化则注重城镇化的质量;其次,传统城镇化片面扩张城市规模,而新型城镇化则注重完善城镇内部体系;再次,传统城镇化以摊大饼的方式推进,而新型城镇化则是以城市群的方式多元化发展。

京津冀都市圈包括北京、天津两个直辖市和河北省的石家庄、沧州、保定、廊坊、唐山、张家口、秦皇岛、承德8个市,是北方核心经济区的重要组成部分。其占据环渤海城市群的中心地位,连接东北和华北地区,现阶段,完善京津冀都市圈的新型城镇化健康发展机制,具有重要的战略意义。首先,实现以人为核心的根本性转变,妥善解决农民工“进城”、农民工基本公共服务等问题,真正实现农业转移人口市民化。其次,提高核心城市的辐射带动作用,促进京津冀都市圈产业结构的合理调整及战略性转移,缩小大中小城市之间的差距促进产业结构升级。最后,把传统上自给自足的生活消费转变为市场交换,通过示范效应等大大加快消费结构的升级。

三、京津冀都市圈新型城镇化测评指标体系的构建与评价方法

(一)京津冀都市圈新型城镇测评指标体系的建立

关于京津冀都市圈城镇化指标的测评,国内外学者多采用单一指标法或复合指标法来测算城镇化水平。单一指标法常用人口比例指标法来测算,即城镇人口占全部人口的比例。复合指标法是指通过人口指标、经济指标、生活指标等多方面指标综合测算的方法。为了全方面评价京津冀都市圈城镇化水平,依据指标体系的设计原则,将京津冀都市圈新型城镇化测评指标体系分为5个维度包括21个测评指标。

(二)评价方法

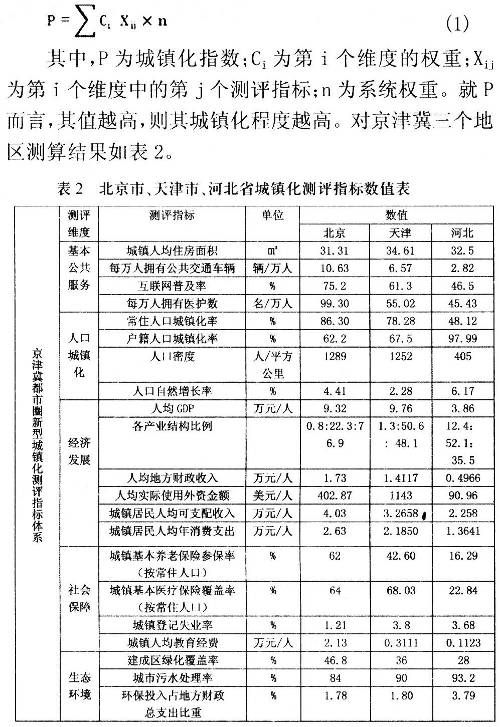

本文以2013年统计数据为基础,运用复合指标法,对京津冀都市圈新型城镇化水平进行测算与评价。数据主要来源于北京市、天津市、河北省2013年国民经济和社会发展统计公报、关于北京市、天津市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告、河北省2013年预算执行情况、中国互联网络信息中心等。

1.权重确定。在评价过程中,权重表示被评价对象的不同侧面的重要程度的定量分配。本文建立的测评指标体系中,各测评维度采用均衡权重,即各维度权重为0.2,各测评指标的权重依次分别为0.25、0.25、0.2、0.25、0.33。

2.实际运算。复合指标法的计算公式为:

依据表2中的数据,运用综合指数公式,得出北京市、天津市、河北省新型城镇化指数为114.96、138.43、48.58。

三、京津冀都市圈新型城镇化的评价

(一)人口维度

如表2所示,2013年,北京市、天津市常住人口城镇化率分别达到86.30%和78.28%,户籍人口城镇化率分别为62.2%和67.5%。单从常住人口城镇化率来看,北京市和天津市已迈入高度城镇化阶段。而同年,河北省的常住人口城镇化率却只有48.12%,低于京津冀城镇化规划的60%,不及全国52.57%的平均水平,尚处在城镇化中期阶段,缺少300万人口以上的大城市,无法与京津两地构成合理“金字塔”状城市等级格局,这表明京津冀都市圈城镇化水平不平衡,差距较大。

(二)经济维度

1.从GDP与利用外资角度。2013年北京、天津两直辖市地区GDP分别为19500.6亿元和14370.16亿元,共占整个京津冀都市圈的54.5%。人均GDP分别达到9.32万元和9.76万元,而河北省人均GDP仅为3.86万元,远低于京津两市,也不及同期全国4.19万元的平均水平。河北省实际利用外资情况也低于京津两市,天津市人均1143美元,比例最高,高出同期北京市人均实际利用外资金额约3倍左右,而河北省仅为人均90.96美元。河北省的产出水平及其经济实力,均低于京津两市,体现出京津冀城市群“双核”格局。

2从产业结构角度。2013年京津冀三省三次产业结构比例分别为0.8:22.3:76.9、1.3:50.6:48.1、12.4:52.1:35.5,很明显北京属于“三二一”模式,同发达国家产业结构相同,而天津、河北省属于“二三一”。一般来讲,发达程度越高,其第三产业所占比例越高,因此,京津冀都市圈的产业结构还需进一步调整。

3.从居民收入与消费水平角度。整体来看,京津冀都市圈的居民人均收入水平相对较高。其中北京、天津均高于全国平均水平2.4565万元,河北省略低。2市1省的城镇居民人均年消费支出比较中,河北省依旧处于最低位。

(三)生态环境维度

从生态环境方面来看,京津冀都市圈面临的生态环境问题非常突出。虽然北京、天津建成区绿化覆盖率均高于全国平均水平39.59%,但《中国环境发展报告2014》中数据显示,2013年31个省会城市空气质量调查中,石家庄空气质量垫底,天津市、北京市空气质量排名依次为倒数第五、倒数第六。而且京津冀13个城市中,11个城市列居污染最重的前20位,其中有7个城市列居前10位,远远落后于珠三角,以及长三角。这足以表明京津冀都市圈生态环境令人堪忧。

(四)保障维度

京津冀城镇基本养老、医疗保险参保情况构成了“金字塔”模式,北京市高出天津市近一倍,高出河北省两倍之多,而天津、河北的城镇登记失业率也明显超出北京一倍之多,可见京津冀都市圈社会保障一体化程度比较差,失衡严重。

通过综合指数法测算出的数据以及以上的多维度分析,不难看出,无论是从人口还是从经济、生态环境等方面,河北的城镇化发展几乎都落后于北京、天津,京津冀都市圈新型城市化发展严重失衡。而若要实现将京津冀城市群建设成世界级城市群的目标,则需要继续在制度创新、产业升级、绿色发展等方面走在全国前列,加快形成国际竞争新优势,在更高层次上参与国际合作和竞争,发挥其对全国经济社会发展的重要支撑和引领作用。京津冀应明确城镇化发展规划,知悉京津冀都市圈作为一个整体发展尚待解决的问题,逐步完善其协同发展战略,实现京津冀都市圈城镇化发展效益最大化,并带动周边城市发展效益最大化。树立特色中小城镇发展目标,充分彰显各城市特色,以独特的城市文化产业带动经济发展;携手共创优质生态环境,共同治理雾霾等空气污染,遏制污染源,确实落实跨行政区流域水污染治理方针政策;加大社会保障力度,努力实现养老保险、医疗保险城乡统筹和全覆盖;适当调整“行政区经济”模式,采取措施鼓励行政机构、事业单位向新城迁移,提高辐射带动效应,促进中小城市的协同发展,实现产业的转移,从而引进高素质人才,使得中小城市产业、资源、基础设施以及人才相匹配。

四、京津冀都市圈新型城镇化发展建议

立足京津冀都市圈的发展现状,结合以上维度的分析,本文对京津冀都市圈新型城镇化深化发展提出以下对策建议:

1.建立京津冀都市圈新型城镇化协调机构。这一机构应该具有以下几个职能:(1)统筹规划京津冀都市圈协同发展决议、政策、法规,使其发展法制化;(2)促使京津冀都市圈协同发展的市场体制、市场环境得到可靠保证;(3)妥善处理京津冀都市圈各利益主体在推进发展过程中的冲突。

2.合理调整京津冀都市圈各成员城市的产业格局。首先,充分发挥各地区的区位产业优势,如北京中关村科技园高端研发与知识服务基地、天津滨海新区现代制造和研发转化基地以及河北曹妃甸重化工业产业基地;其次,要注重改进产业发展配套设施,硬件与软件条件要相匹配。

3.构建京津冀都市圈良好的生态系统保障机制。各区域政府要采用统一的环境和资源产权制度,根据使用者付费和污染者负担原则,使环境和资源成本成为其真实成本的一部分。此外,还需加强京津冀都市圈各区域内部生态环境的综合治理,构造生态网。

参考文献:

[1]黄志斌、王晓华.产业生态化的经济学分析与对策探讨[J].华东经济管理,2000(3).

[2]王小平、李素喜、马新立.深化区域服务业合作的现实分析与对策思考——以京津冀为例[J].价格理论与实践,2009(11).

[3]武剑.基于ESDA和CSDA的京津冀区域经济空间结构实证分析[J].中国软科学,2010(3).

[4]叶堂林.“十二五”期间京津冀区域产业升级与整合研究[J].开发研究,2011(1).

[5]张远.特大城市商品市场运行的特征及对策研究[J].价格理论与实践,2012(12).