区域政策

关于开发区转型发展的思考——以皖江示范区为例时间: 2016-04-29信息来源:华克思 作者:hjr_admin 责编:

摘要:皖江示范区开发区建设取得明显成效,综合实力、产业竞争力、技术创新、绿色发展、产城融合水平等得到提高,但也存在产业支撑不强、集约集聚不够、要素瓶颈有待突破等问题。在经济新常态下,必须从发展动力、发展功能、发展方式、发展体制等方面加快转型升级。

关键词:皖江示范区 转型发展 开发区建设

作为首个承接产业转移的国家区域战略,皖江示范区高度重视开发区建设,将其作为推进区域发展的最重要抓手。在经济新常态下,皖江示范区建设面临着调整经济结构、转变发展方式的严峻挑战。因此,加快转型升级,成为推进区域科学发展的主要任务。

一、发展现状及问题

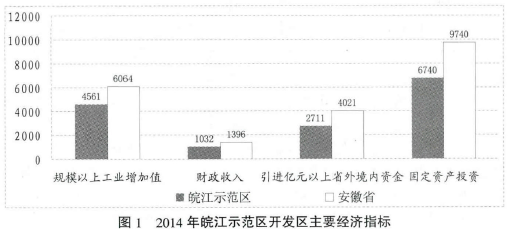

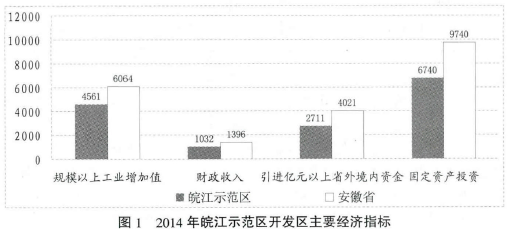

截至2014年底,皖江示范区共有省级以上开发区108家,占全省总数的62%。开发区建成区面积1047平方公里,规模上工业增加值4561亿元,财政收入1032亿元,固定资产投资6740亿元,实际利用省外境内资金2711亿元,分别占安徽省开发区的61%、75%、74%、70%、70%(见图1),开发区建设取得明显成效。

1. 园区实力明显增强。2014年,开发区实现经营(销售)收入2.5万亿元,占全省开发区的75%;平均每家开发区实现经营(销售)收入231亿元,高于全省平均水平27亿元;全省经营(销售)收入超千亿的3家开发区全部在皖江示范区。19家国家级开发区中,皖江示范区占16家,其中,经开区11家、高新区3家、海关特殊监管区3家。

2. 产业竞争力切实提升。合肥、芜湖等市大力发展机器人产业,成功引来埃夫特、翡叶、福德等知名机器人制造企业。合肥新站综合试验区形成以平板显示为核心的电子信息产业集群,来安汊河经开区轨道交通装备制造产业初具规模。2014年,皖江示范区开发区排名前三位的主导产业经营销售收入1.3万亿,占全省开发区的52%。

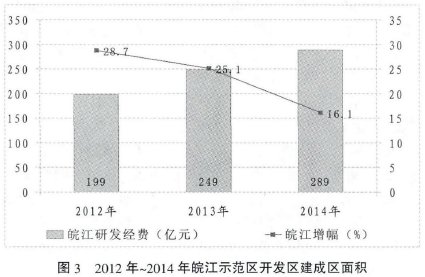

3. 创新能力不断提高。中科院技术创新工程院、清华公共安全研究院、合工大智能制造研究院、中国家电研究院安徽分院等创新成果转化平台落户皖江开发区,新型平板显示、工业机器人、生物医药等战略性新兴产业快速发展。2014年,皖江示范区开发区研究与发展经费(R&D)投入289亿元,专利授权量2.8万件,高新技术产业产值9314亿元,均占全省的80%以上(见图2)。

4. 绿色发展持续推进。开发区注重土地节约集约利用,推进产业低碳化、绿色化发展,成效明显。2014年,皖江示范区开发区亩均投资强度达到171万元,工业用地亩均产出192万元,分别比全省平均水平高22、33万元。合肥经开区、池州经开区入围全国首批低碳工业园区,马鞍山集中示范区获批国家新能源应用示范产业园区,铜陵经开区成为全国循环化改造试点园区。

5. 产城融合趋势明显。开发区建成区面积持续增加,人口不断集聚。2014年,皖江示范区开发区常住人口344.7万人,平均每平方公里承载3292人,开发区承载功能明显增强(见图3)。合肥经开区、宣城经开区等积极发展现代物流、商务服务、研发信息咨询等生产性服务业,完善产业支撑服务体系,配套建设生活服务设施,已发展为功能齐备的城市新区。

当前,皖江示范区开发区建设成效明显,但同沪苏浙等发达地区相比,还存在不少问题与差距。一是开发区小、散、弱。开发区数量较多,但经济总量、占地规模均明显小于沪苏浙开发区,园区品牌影响力和竞争力不强。二是协同发展不够。邻近开发区之间产业协作不强,竞争多于合作,资源、信息不能共享,未能有效推进统筹发展。三是产业支撑不足。部分开发区主导产业集中度不高,整体实力较弱,产业特色不够突出,整体竞争力不强。四是产出效益低。开发区尚处在量的扩张阶段,集约化水平不高,亩均固定资产投资、规模以上工业总产值、贡献税收额等指标均与省外发达地区有较大差距。五是研发能力较弱。尽管开发区科技投入占比较高,但研发投入总量较小,科技成果研发能力不强,成果市场转化能力弱,产业科技含量较低。六是存在要素瓶颈。开发区土地指标紧缺和土地闲置、粗放利用并存。融资难、融资贵问题突出,融资渠道单一、周期较长。用工难问题普遍存在。

二、转型发展思路

以科学发展观为指导,进一步深化改革、开拓创新,按照“高起点规划、高品质建设、高水平承接、高强度投入、高效率服务、高效益产出”的转型发展要求,推进由投资拉动、数量扩张、粗放发展向创新驱动、质量提升、集约发展转变,将开发区建成先进制造业和战略性新兴产业的集聚区、创新驱动与绿色发展的示范区、产城融合和功能完备的新城区、扩大开放和体制机制创新的先行区。

1. 推进发展动力转型,实现创新驱动。依托国家创新工程试点省、合芜蚌自主创新实验区等国家创新品牌,强化科技创新,高标准建设战略性新兴产业集聚发展基地,建设一批集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的科技园区,培育一批具有重要影响力的创新型领军企业,实现由规模投资驱动型向科技创新驱动型转变。

2. 推进发展功能转型,加快产城融合。顺应新型城镇化与工业化融合的趋势,以产城一体化试点为突破口,加快完善城市功能、加速汇聚人气,促进先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业联动发展,推进单一的工业制造型园向多功能产业区、宜居宜业宜商的新城区转型。

3. 推进发展方式转型,注重集约环保。以加强生态强省建设、创建绿色园区为导向,引导开发区集聚资源要素,促进土地节约集约利用,积极发展循环经济,大力推行节能减排,加强生态环保,促进开发区加快由粗放消耗型、环境排斥型向集约再生型、环境友好型转变。

4. 推进发展模式转型,加强区域联动。抢抓“一带一路”、长江经济带等国家战略机遇,积极推进区域合作,全面融入长三角,以园区合作为抓手,加快创新区域合作模式,以承接带动升级,加快产业和优质项目集聚,形成承接产业转移升级、优化区域经济分工的有效模式。

5. 推动发展体制转型,激发内生活力。按照建设有限政府、服务政府的要求,充分发挥市场配置资源的决定作用,强化体制机制创新,赋予开发区在城市规划建设、环保市容管理、财政税收管理、社会事业发展等方面更大权限,构建公平、公开、透明、便捷的综合服务环境。

三、对策与建议

1. 突出规划引领。完善开发区规划编制和审批程序,科学制定、严格实施开发区规划。按照“产城一体、融合发展”的要求,合理确定工业、商业、居住用地比例,完善生活配套设施,实现职住平衡。加强开发区产业规划与园区建设规划、土地利用规划的衔接,提高规划编制科学性和指导性。切实依法依规推进开发区建设,维护规划权威性和严肃性。

2. 强化产业支撑。围绕主导产业,加大招商引资力度,创新招商引资方式,突出引进行业领军企业和战略投资者,延伸产业链条,形成产业集群,提升产业发展竞争力。加快生产性服务业发展,重点推进科技创新、研发设计、融资租赁、信息服务等平台建设,完善商贸餐饮等生活性服务业,为开发区制造业集聚提供有力支撑。

3. 加强分类指导。针对国家级、省级、省级筹建以及特殊政策园区等各类开发区,根据不同园区的发展阶段,加强分类指导,研究谋划园区定位,合理确定发展目标,选择合适的产业发展导向,注重邻近园区的统筹协作,因地制宜、不搞一刀切,提高财税、金融、土地等政策的精准度和有效性。

4. 深化园区合作。深化与沿海地方政府、开发区、战略投资者、央企等主体合作,加快推进省内南北合作共建园区,积极探索园中园、共管园、托管园以及技术合作、项目合作、服务外包等合作共建方式。强化功能整合,实现更多开发区与出口加工区、综合保税区(港区)资源共享、优势互补。

5. 强化要素保障。加大财政对保障房、道路、水电气等的投入,加强融资平台建设,积极争取国开行等政策性融资,支持企业扩大直接融资。积极推进标准化厂房建设,清理闲置低效建设用地,形成土地利用双向约束机制。支持设立高层次人才创业园,加快人才实训基地建设,切实保障人才供给。

6.创建品牌园区。重点支持发展水平较高的国家级开发区,积极创建国际一流、国内领先的知名品牌园区。提高开发区扩区标准,支持转型升级成效明显的开发区争创各类国家级开发区。加快启动筹建省级开发区去筹转正工作,建立长期发展滞后的开发区摘牌退出机制。引导开发区走特色发展、错位发展之路,建设一批产业集聚度、知名度较高的特色园区。

7. 注重低碳环保。严格项目环保准入标准,加快开发区污水、垃圾集中处理设施建设,鼓励创建国家生态文明先行区和省级生态工业示范园区。强化节能评估,严格控制能源消费总量,建设一批国家级、省级低碳和循环经济示范园区。加快园区循环化改造,创建环保生态园区。

8. 创新体制机制。总结推广苏滁现代产业园经验,创新园区运营模式,鼓励有条件的园区引入公司化运作机制。理顺开发区管委会与所在市、县(区)的职能关系,在行政审批权上充分授权到位,推行扁平化管理和绩效考核机制。加快自贸区改革试点经验在有条件的开发区复制推广,提升管理服务水平。□

参考文献:

[1]王可侠,范谷雨,夏琦. 产业承接与自主创新——以皖江示范区为例 [J]. 江淮论坛,2012 (06).

[2]张兴贤. 皖江城市带示范区承接产业转移能力分析及对策研究 [J]. 吉林省经济管理干部学院学报,2015 (10).

[3]吕连生,解新为. 皖江示范区建设的问题及对策 [J]. 铜陵学院学报,2012(05).

[4]吴芳,叶姝静,伍万云. 皖江示范区竞合长江经济带的发展研究 [J]. 长春理工大学学报(社会科学版),2015 (06).

[5]孔翔,杨帆. 产城融合发展与开发区的转型升级 [J]. 经济问题探索,2015 (05).

[6]顾瑞兰. 广州开发区转型升级政策建议 [J]. 经济师,2015 (10).

[7]曹贤忠,曾刚. 国内外城市开发区转型升级研究进展与展望 [J]. 世界地理研究,2014 (09).

[8]雷军. 新常态下的开发区转型升级思考 [J]. 中共伊犁州委党校学报,2015 (03).

[9]赵冰琴,李勇洲. 新形势下河北省开发区转型升级的路径探析 [J]. 河北师范大学学报,2015 (01).

[10]丁先存,胡畔. 长三角政府治理方式对皖江示范区的启示 [J]. 华东经济管理,2013 (08).

[11]吴大明. 欧盟旅游一体化对皖江示范区旅游业发展的启示 [J]. 江淮论坛,2013 (05).

[12]林雪勤,张琼. 皖江城市带县域经济梯度分析及发展研究 [J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版),2015 (09).

(作者单位:中国科学技术大学公共事务学院 安徽省皖江办)