区域政策

低碳经济背景下低碳园区的发展策略时间: 2016-06-26信息来源:谢琳灿 作者:hjr_admin 责编:

摘要:在各级政府的大力支持下,我国低碳园区纷纷涌现,但整体仍处于发展的早期启动阶段,存在管理不规范、缺乏核心技术和评价体系不统一等诸多问题。考虑到低碳园区具有平台创新、产业集聚和示范带动等的重要作用,建议从明确主导产业、建设2.5代园区、弹性开发、创新技术应用等方面,加快推进低碳园区的科学建设和规范发展。关键词:低碳经济 低碳园区 转型发展

一、低碳经济发展的背景

2008年国际金融危机之后,基于应对气候变化、缓解能源危机和寻求经济复苏的背景,低碳发展急剧升温,受到世界各国政府和机构的格外重视。

1. 应对气候变化加剧的呼吁渐成共识。最近100年来,气候变化对人类的影响正在逐步加剧。气候变化改变现有大气环境,威胁地球现有的复杂生命系统,进而对人类可能造成灾难性影响。全球气候变化有可能造成人类有史以来规模最大、速度最快的迁移活动,如格陵兰岛和南极的冰川融化带来海平面上升,大陆高山冰川雪线上移带来的江河流量萎缩甚至断流。由此引发的各种严峻自然灾害会进一步加剧贫者更贫,贫困交加的社会困境, 耗费大量社会资源,非洲饥饿人口增加带来的人道主义灾难备受关注。

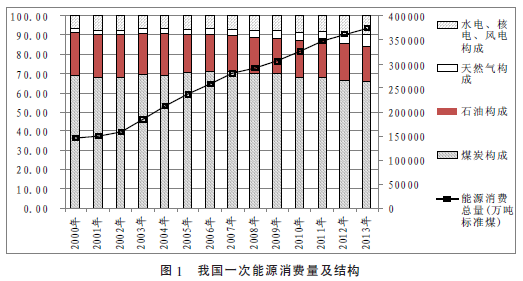

2. 石化能源危机要求开发可再生能源。人类社会经历了从薪柴到煤炭,再到石油的3次主体能源结构变革。相比上万年的农耕文明中对薪柴的使用,人类使用化石能源的历史极其短暂,直到18世纪中后期煤炭才成为主要能源。随着20世纪中期对廉价石油的需求猛增,石油与煤炭、天然气等化石能源一起,逐渐在世界能源消费结构中占据主要地位。统计显示,2009年化石能源在全球一次能源消耗中占比高达87.2%,我国的化石能源利用占比在2013年仍然高达90.2%,高于全球平均水平(见图1)。然而,化石能源储量总体上有限,且供给形势日趋紧张。据测算,全球煤炭储量大约9000亿吨,约能开采147年;可经济开采的石油天然气储量仅能开采40~60年;未来化石能源有效利用的难度将越来越大,化石能源危机爆发已经不可避免。在此情况下,加快开发和利用可再生能源和核能等清洁能源,是保证人类经济社会可持续发展的必然选择。

3. 发展模式转型推动经济复苏和持续发展。当前,高速发展带来的资源短缺和环境恶化已使地球不堪重复。无论是美国等发达国家资本主义的高消费、高耗能模式,而是一些发展中国家唯GDP驱动模式产生严重的资源需求和环境破坏都是不可持续的,发展模式的转型调整已迫不及待。向“低能耗、低污染、低排放”转型,是面向未来的必然选择。新模式要求符合能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色增长等众多原则,在推动经济复苏的同时,实现人类整体生存发展观念的转变。其中,发展低碳经济势在必行。

4. 国内外各式低碳经济区域蓬勃出现。对世界各地79个低碳城镇的一项统计表明,截至2009年底,世界各地的低碳城镇建设总体上分别处于3个不同的阶段;其中1/4仍处于规划阶段,略高于1/4已经完成建设,还有约1/2左右正在建设过程中。研究还发现,低碳城镇的开发建设主要遵循3种模式:一是新城开发,即在新的土地上编制新的规划,该类项目大约占1/4;二是现有城市地区的拓展,即在现有城镇建成区的基础上,进行新的片区或邻里社区的开发建设,大约占1/4;三是“原址改造”发展,即采用可持续的创新技术和理念对现有城市基础设施进行改造,大约占1/2左右。

二、我国低碳经济发展的主要特点

1. 自主性。走低碳转型发展之路是在当前发展现状下我国的一种内生需求,是经济发展到一定阶段后所作出的必然选择。我国政府在哥本哈根会议上强调:中国政府确定减缓温室气体排放的目标是根据国情采取的自主行动,是对中国人民和全人类负责的,不附加任何条件。

2. 国际性。“共同减排,应对危机”是当前国际社会应对全球气候变暖达成的基本共识。作为世界第一大温室气体排放国家,我国在碳排放问题上成为“木桶中的短板”,面临巨大的国际压力。综合各方面形势判断,我国应顺应世界潮流,发展低碳经济,承担减排责任。

3. 全面性。国家减排目标的确立,要求全部社会生产和生活单元的能耗水平要下降一半,社会组织中的每一单元都要承担相应的减排压力。这种减排压力在传导过程中将推动各行业的规则重构,形成众多新兴低碳发展领域,并规范社会组织和个人的行为,最终带来全局性、系统性的社会转型发展新局面。

4. 收敛性。低碳转型要求人类降低对各种生产资料乃至生活资料的消耗,进而降低排放和污染,具有收敛性特征。这就要求我国作出淘汰落后产能、主动控制经济增长速度等短期内投入巨大但长期符合全球资源配置最优化和经济社会可持续的根本目标。

5. 渐进性。当前,我国产业体系仍以高耗能的制造业为主,这决定了低碳转型必然是一个漫长的过程。实现低碳转型必须有量化的分解渐进目标,以降低技术、政策、法律、产业、消费等各个领域的减排阻力,最终实现体系性的低碳转型。

三、我国低碳园区的发展现状与问题

低碳园区是低碳经济发展的重要空间载体,以控制温室气体排放和减少能源消耗作为最终管理目标,具有以下主要特征:完善的温室气体管理体系,或能通过市场机制参与“碳交易”市场,实现碳排放强度持续下降;高效高附加值的低碳产业组合,大力延伸发展生产配套服务业等单位产值能耗较低的第三产业;努力实践循环经济,达到土地、资源和能源的高效利用;兼顾生产和生活功能,逐步形成多功能混合使用布局,实现园区社区协调发展模式。

2009年,国务院提出2020年控制温室气体排放目标。2010年,国家发展改革委出台《关于开展低碳省区和低碳城市试点的通知》,国内随即掀起了低碳化建设的热潮。特别是2010年以后,名称和形式多样的低碳园区在全国各地兴起,包括低碳科技园、低碳产业园、低碳工业园、低碳物流园、低碳技术应用示范园、生态园、低碳CBD、低碳社区等。部分工业园区稳步推动低碳转型,通过加快产业转型升级,推行清洁能源利用、大力发展循环经济、鼓励产城融合发展等方式,确实逐渐实现了碳排放强度的下降。随着国家减排考核体系逐渐完善和推广,重点依托低碳园区建设,实现节能减排降碳目标,逐渐成为我国社会的普遍共识,但从总体上看,我国低碳园区建设整体仍处在早期启动阶段。

目前存在的问题,一是缺乏规范管理。当前,我国从中央到地方,没有部门提出有关低碳园区的统一规划和实践规范,大多数都只是在原有工业园、科技园、物流园基础上进行概念升级,真正名副其实的少之又少。受短期利益的驱动,低碳园区重复投资现象严重,进一步加剧了某些过剩产能的扩张,而真正的低碳能源利用方式(如风能、光伏、煤炭的清洁利用等)没有得到有效建设与充分利用。二是普遍缺乏核心低碳技术支撑。根据联合国开发计划署《2010年中国人类发展报告》,中国未来要实现低碳转型目标,至少需要60多种骨干低碳技术的支持,其中有42种是目前不掌握的核心技术。发达国家的跨国公司可以利用低碳技术优势整合包括低碳技术开发、碳金融、碳交易和碳咨询等各产业的一体化产业链,而我国在尖端低碳技术研发方面还处于相对落后的地位。三是低碳管理和评价体系尚未统一。我国很多工业园区在很大程度上还没有达到建设低碳园区的标准,而低碳园区也尚未建立一套以碳为核心的有效管理机制。由于缺乏系统的减碳评价体系,园区建成后的低碳运营和管理难以得到切实保证。

四、低碳园区的重要作用

1. 低碳技术突破的创新平台。建设低碳经济的重点在于发展低碳产业,低碳产业的发展核心在于低碳技术创新。通过建立专门的低碳产业园区,为国内低碳技术的起步、升级和规模化应用提供良好的孵化基础,有利于吸引来自国内外的高端低碳技术和人才的汇集创新,形成人才和技术的集聚效应,有利于推动低碳产业发展。

2. 低碳产业集聚的核心区域。高端低碳科技产业的发展可有效提高所在区域原有产业水平,低碳服务业的发展也将提升城市的服务业水平,进而提升该区域承接和吸引其他区域低碳产业转移的能力。低碳园区的产业还有利于带动周边产业的升级转型,与周边园区形成良好对接,有利于吸引和留住人才,最终推动区域整体产业和人才结构的转型升级。

3. 低碳经济发展的示范基地。低碳园区融合了低碳产业、低碳技术研发和低碳生活等多种低碳经济发展方式。随着低碳园区的不断发展,所在区域的功能布局将进一步明晰,进而引领低碳产业的区域性整体发展,实现低碳产业和旅游等产业的互动融合与互相促进。

五、对策建议

1. 集聚各方力量,明确园区特色主导产业。园区应以引领国内经济发展、促进低碳产业和技术进步为目标,在保证项目可行性的基础上,尽量提升项目的规划和建设水平,在国内外低碳经济发展中争取参与权和话语权,获得国际社会、中央政府、地方政府以及各种社会组织的资金或其他支持。园区应定位高端,围绕特定低碳核心产业进行整体布局;核心产业的选择应符合世界低碳经济发展的方向,符合国内政策相关指引,并结合考虑所在区域及周边地区产业发展的现状和前景趋势。要建立园区入驻企业低碳准入的基本准则,吸引核心产业的上下游企业和关联企业集聚,推动特色主导产业的发展。

2. 服务与产业并重,建设现代2.5代园区。在园区建设启动过程中,要生产、研发、服务并重,实现功能复合多元;采用产城融合的起步建设模式,形成内部自循环系统,进而迅速吸引人气,降低前期投资风险。致力于建设现代先进的2.5代产业园区,即在产城融合的建设模式基础上,集合第三代高科技研发园区高端研发、中试和展示的主体功能,并满足核心技术产品生产和现代物流运行服务的产业化需求。

3. 控制规模从小启动,复合设计弹性开发。充分吸取国内某些典型园区超大规模发展引发的教训,合理控制园区开发规模,科学定位园区发展目标;进一步完善启动区建设思路,全力推进启动区规模效应的形成,实现整体建设的良好开局,带动后期开发建设;科学把握后期增量用地资源,结合地区发展需要进行高效规划和利用。推动产业与生活配套服务的系统发展,通过各项功能高度复合,以大疏大密的布局方式实现用地的高效集约利用。

4. 鼓励因地制宜建设,创新应用低碳技术。园区的选址应包含低碳发展的相关考虑,尽量利用原有的生态体系和山水空间布局,因地制宜进行园区整体规划;强调人性化的设计,基于天然绿化带构建碳汇绿化体系。广泛借鉴国内外绿色建设设计和低碳科技应用;充分考虑园区所在区域的光照和雨水条件,综合开发太阳能、风能、生物质能等多种可再生资源,降低对传统高碳能源的需求比例;建立低碳交通体系和资源综合利用系统。

5. 创新园区管理模式,建立低碳评价体系。充分利用低碳发展相关国际合作机制,争取相关国家支持政策,创新园区招商引资政策,建立“低碳入驻、服务示范、人才集聚、创新研发、产业带动”的发展机制;在建设用地有限的情况下,充分利用现有的规划,甚至可从“园中园”切入进行规划建设。充分借用外部专家和团队力量,科学选择园区主导产业体系,并规划相应能源节约和资源循环利用体系;联合专业研究机构,建立相关企业、产品和个人的碳排放清单,进而筛选和改进低碳项目,计算碳足迹,实现对园区碳排放的全面监督和管理。□

参考文献:

[1]熊焰. 低碳转型路线图:国际经验、中国选择与地方实践 [M]. 北京:中国经济出版社,2011.

[2]张爱军,李晓丹. 我国发展低碳经济的政策选择 [J]. 宏观经济管理,2011(01).

[3]崔波. 低碳经济背景下新型城镇化研究 [J]. 宏观经济管理,2014(07).

[4]薛进军,赵忠秀. 中国低碳经济发展报告(2013版)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2013.

[5]杰里米·里夫金. 第三次工业革命:新经济模式如何改变世界 [M]. 北京:中信出版社,2012.

[6]郭连忠. 能源管理与低碳技术 [M]. 北京:中国电力出版社,2012.

[7]侯红霞,田永. 低碳建筑:绿色城市的守望 [M]. 天津:天津人民出版社,2012.

[8]潘寿,曹晓静,耿宇等. 低碳园区发展指南 [R]. 可持续发展社区协会(ISC),2012.

(作者单位:国家发展改革委国际合作中心)