区域政策

新区域主义视角下的京津冀都市圈治理结构研究时间: 2016-07-26信息来源:耿云 作者:hjr_admin 责编:

【摘要】20世纪末期以来,新区域主义理论逐渐成为全球化背景下跨域合作治理研究的显学。新区域主义理论关注权力与资源的依赖关系、行动规则的构建与网络协作的达成,主张面向空间、功能和部门等纬度构建政府、企业、社会组织、公民个人等多元主体间的协调机制。从新区域主义的理论视角审视京津冀区域合作治理的现实可以看出,目前我国京津冀区域的治理模式仍处于构建阶段,面临着缺乏区域认同、协调方向单一、社会力量参与有限、合作机制不健全等问题,需要注重顶层设计,从国家首都地区战略的高度构建京津冀区域协同治理机制,打造决策——协调——执行相衔接的综合治理体系,并加强法制保障建设。【关键词】新区域主义;京津冀都市圈;国家首都地区;治理结构

【中图分类号】D035.5 【文献标识码】A

基金项目:中国财政协同发展创新中心项目“中国城镇化战略进程中的地方政府行为研究”(项目号:024050314002/004);国家自然科学基金面上项目“大都市圈区域一体化下的区域补偿理论与政策研究”(项目号:71373294)

【文章编号】1006-3862(2015)08-0015-06

我国京津冀区域经过了较长时期的跨域合作治理探索,但实际协作治理进程却进展缓慢,协作治理成效更是远低于长三角、珠三角地区。国家“十二五”规划纲要首次提出了“推进京津冀一体化发展,打造首都经济圈”的战略构想。京津冀都市圈的跨域合作治理正面临着历史性的发展机遇。新区域主义是20世纪末期以来经济全球化背景下跨域合作治理研究的显学,积极借鉴国内外大都市区,尤其是首都地区的跨域合作治理经验,从新区域主义的视角审视和探讨京津冀都市圈的治理结构,无疑具有重要意义。

1 新区域主义的理论范式

20世纪中后期以来,在全球化下的城市变迁、快速竞争的经济发展、信息传递的便捷迅速、生活环境的质量要求、公共政策的复杂多变等多重因素的影响下,跨区域公共问题凸显,政府(尤其是大都市区政府)在面对多元化的公共议题时力不从心。因此,地方政府必须结合社会各界的力量,以提升公共服务的品质和供给能力。这种公共管理领域质的变化,不仅改变了传统中央与地方之间的关系,也影响了地方公共部门彼此之间的水平关系,同时更浮现出前所未有的地方与社区、企业以及非营利组织之间的合作伙伴关系[1]。新区域主义理论正是在这一背景之下,基于对传统巨人政府理论、多中心体制理论等的反思、整合和发展而形成的。

1.1 新区域主义溯源

近100多年来,西方国家大都市区的地方政府跨域合作治理走过了一条“巨人政府理论——多中心体制理论——新区域主义理论”的发展路径。大都市区的治理研究最早起源美国1910年设置的大都市区(Metropolitan District),早期的研究者主张在大都市区建立统一的政府机构,因此被称为“巨人政府理论”(也称“区域主义”或“传统区域主义”)。该理论主张通过行政区划调整实现区域资源的再分配,以实现均衡地方财政、提供跨区域服务、促进经济发展等综合目标,在具体治理模式上通常采用“市县合并、兼并和联盟制”[2]。20世纪80年代末期,多中心体制理论开始占据主导地位。该理论认为单一的官僚制机构容易出现沟通不畅、缺乏效率等问题,主张将大都市区域视为一个公共市场,容许公民在竞争性的公共服务提供者之间做出选择,在具体的治理模式上支持大都市地区存在相互独立的多个决策中心,包括正式的全功能性政府单位(如市、县、区等)和大量重叠的特殊区域政府(如学区和其他特别区)等。20世纪90年代,多中心体制理论面临忽视历史、缺乏广泛的公共论坛、忽视了不平等和公众利益等诸多挑战,区域主义开始复兴。这时期的区域主义继承了前期自由主义者对地方政府割裂化的批评,同时认为传统的区域发展策略、区域规划、区域政策与区域治理等面临着巨大的转型,主张从区域协调与合作发展的视角来研究区域治理,逐渐形成了新区域主义理论。

1.2 新区域主义的跨域合作治理主张

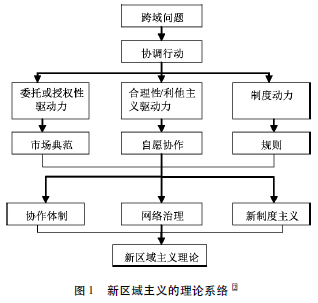

新区域主义建立在地方政府间必须相互依赖地方的资源和协同才能实现各自目标的共识的基础上,其理论渊源植根于政治理论、组织理论、公共政策等多元学科之中。在分化和发展过程中,新区域主义形成了政策网络理论、新制度主义和协作理论等三大基础理论(图1)。政策网络理论主要用于分析不同参与者之间的权力结构链接关系,指“一群因资源依赖而相互连结的群聚或复合体;又因资源依赖结构的断裂而区别于其他群聚或复合体”[3]。该理论认为由正式政治制度创设并分配给各类公共组织的权力资源,决定了它们之间的权力关系;与此同时,各类组织也能在既定的规则内运用各种策略进行资源交换以实现组织目标。资源交换过程构成组织之间复杂的权力依赖关系,进而直接影响政策网络的类型与整合程度,并最终决定政策产出状况。在这样一个网络体系中,政府无法再对资源进行任意支配,而是必须通过新的技术与方法来领控与导航。新制度主义认为制度的本质是建立起多元行动者之间达成持续性的协调与相互利益满足的规则。新制度主义关注正式规则、非正式规则、个人偏好、路径依赖等变量构成的制度体系。跨域治理中的新制度主义主要体现在两个方面:一是制度要呈现行动者之间权力分享的内涵。换言之,要在中央与地方、地方与地方以及公、私、非政府组织间体现出伙伴关系;二是强调权力被赋予,管理制度建立的目标是增强联合行动的能力。这意味着中央政府要赋予地方政府更多的权力,以增强地方政府的能力。协作理论认为透过网络的协作决策是克服集体行动问题的理想方法。这种理论假设任何集体行动问题都存在着不确定性和争议,多元利益相关者因必然存在的利益冲突而共同致力于寻求可行的解决方案。在这种模式下,规划者聚集所有的潜在利益相关者汇集成协作网络,透过对话和协商过程,取得目标和具体行动的共识。这一管理模式的关键特征是各个利益团体之间需要自行搭建真实对话与协商一致的平台。

综合来看,新区域主义对于大都市区跨域治理的共性认识主要体现在:

第一,共同的区域认同(区域意识)。区域认同是指“经过人们的认知过程,并逐渐形成对某一区域所产生的归属和认同感。主要指人们经由认知和想象所得到的结果,就如同‘认知的区域’,或是想象共同体”[4]。换言之,这种区域认同甚至不必居于地理位置上的临近性。新区域主义认为,区域认同是区域合作的前提和基础。只有有了区域认同,才能实现区域内社会整合的成长,以及自发性的社会、经济互动过程。

第二,多元主体形成的组织间网络。跨域治理是政府、非政府组织、私人部门、公民及其他利益相关者为实现最大化区域公共利益而共同参与的过程。在这种治理理念中,不仅体现出“政府上下级之间的权力和资源分享”[5],而且体现出政府与企业、非政府组织和公民之间的权力和资源分享。

第三,多元弹性的“协调”机制。跨域治理与单独行政辖区内治理的最大区别,就在于政策活动过程中对“协调”机制的强调。跨域治理行动需要各地方之间的配合,单一政策系统中的决策——执行过程,在跨域治理中是一个决策——协调——执行的过程。因此,新区域主义认为,区域化治理的核心问题是都市区政府间的协调机制的建设,这种协调机制可能面向空间、功能和部门等不同的纬度全方位展开。

第四,多样性的协作制度安排。跨域合作的目标是结果而非过程,各地方在合作治理的过程中可能需要考量比同一区域内更多的行政生态差异,探索适宜自己区域的制度安排[6]。美国学者D. B.Walker通过实证研究将美国地方府际合作的实践划分为25种类型,具体包括推动共同志愿服务、非正式协议、正式府际协议、府际服务契约、服务外包、多数社区伙伴关系、跨部门合作、非营利公共法人的共同运作、共同实施境外管辖权、区域议会、联邦诱导型跨域团体、区域服务特区、府际功能转移、兼并、法人化、单一财产税基分享制度、政府平衡基金、服务统合、共同推动区域改革、单一目标导向的特区政府、区域特殊管理局、城市区域管理局、地方政府合并、联盟型城市政府、城市政府等[7]。因此,跨域合作治理通常需要当权者具有更开放的视野和更包容的心态。

2 京津冀都市圈地方政府跨域合作治理审视

京津冀区域作为我国继长三角、珠三角之后兴起的又一大都市圈,地方政府跨域合作治理的探索起步于20世纪80年代初期,至今大致经历了启动——徘徊——再发展三个阶段。

第一个阶段是20世纪80年代的启动阶段。1982年北京市在《北京市城市建设总体规划方案》中首次正式地提出了“首都圈”概念,拉开了京津冀区域合作的序幕。随后,由京、津、冀、晋、内蒙古五省市(区)成立了全国最早的区域协作组织——华北地区经济技术合作协会。它主要通过政府间高层会商,解决地区间的物资调剂,指导企业开展横向经济联合。1986年,由京、津、冀、鲁、辽等多个省市市长组成环渤海地区经济联合市长联席会。该组织被认为是京津冀地区最正式的区域合作机制,它将区域地方政府间的合作往前推进了一步。1987年,环渤海经济研究会成立,完成了涵盖辽东半岛、山东半岛和京津冀地区的环渤海经济区经济发展规划纲要的编制。1988年,北京与河北环京地区的保定、廊坊、唐山、秦皇岛、张家口、承德等6地市组建了环京经济协作区,把其定位为“在北京市、河北省政府指导下,以中心城市为依托的开放式、网络型的区域组织”,并建立市长、专员联席会议制度,设立日常工作机构,建立了信息网络、科技网络、供销社联合会等行业协会组织。在这一时期,京津冀区域内的地方政府合作以经济技术合作为主,城市政府间的合作从简单松散的区域经济协作形式逐步走向全面多层次、互补型经济技术合作[8]。

第二个阶段是20世纪90年代的徘徊阶段。1990年,环华北地区经济技术合作协会由于合作区域范围过广、地区间经济关联度低以及没有日常工作机构等缺陷而失去凝聚力,1990年举行第7次会议后销声匿迹。由于多种因素的影响,加上政府机构改革对经济协作部门的冲击,环京经济协作区1994年后也名存实亡。京津冀区域合作治理步入低潮。20世纪90年代中后期,京津冀区域合作治理的重要性被重新认识。1994年由京津冀城市发展协调研究会提交的《建议组织编制京津冀区域建设发展规划》的报告获得国务院批准,并由国家计委牵头,会同建设部和各地区组织编制。1996年,《国民经济和社会发展九五计划和2010年远景目标规划纲要》提出“逐步形成七个跨省(区、市)的经济区域”,其中一个就是环渤海地区。同年,《北京市经济发展战略研究报告》提出“首都经济圈”概念,强调发展周边就是发展自己的理念。

第三个阶段是21世纪以来的复兴阶段。京津冀区域合作治理再次受到政府、企业以及理论界等各个层面的高度关注。2004年,国家发展和改革委召集北京、天津、河北发改委在河北省廊坊市召开京津冀区域经济发展战略研讨会,达成“廊坊共识”,决定建立京津冀发展和改革部门和定期协商制度,尽快建立京津冀高层定期联席会议制度,设立协调机构等。同年,国家发展和改革委正式启动京津冀都市圈区域规划的编制工作。2008年,首次京津冀发改委区域工作联席会议召开,会议签署了《北京市天津市河北省发改委建立“促进京津冀都市圈发展协调沟通机制”的意见》,京津冀发改委区域联席会议成为最高层次的京津冀区域协调沟通组织平台。2011年以来,都市圈各城市面临一系列生态环境保护、水土资源不平衡、交通运输通达性需求提升等公共事务治理方面的共性问题,越来越多的地方政府认识到跨域合作治理的重要性。随着“十二五”规划纲要提出“首都经济圈”概念,京津冀三地陆续签订合作协议,中央领导多次就“京津冀”合作做出指示,河北省新型城镇化意见出台等等,“京津冀”一体化发展迎来加速发展的新一轮机遇期。

京津冀区域跨域合作治理的探索已经有30多年的历史,虽然取得了一定的成绩,但区域治理模式仍处于构建阶段,尚未形成成熟规范的制度体系,一定程度上了制约了区域经济社会的协调发展。从新区域主义的视角看,京津冀区域的合作治理结构主要面临以下挑战:

首先,区域合作的共识基本形成,但本质上的区域认同还需进一步打造。在我国中央集权的行政体制下,京津冀都市圈作为一个首都城市、一个直辖市、一个省的区域组合,由于行政区划的体制性障碍,三者虽然处于级别上的形式区别,但在实际对话过程中,北京作为首都城市,占据着政治、经济、科技、教育、人才、户籍等各个方面的天然优势,对周边城市区域发挥着巨大的虹吸效应,易在区域合作谈判中放大政治地位的影响,影响津冀合作的积极性和主动性。“京津冀都市圈”的概念提出多年,总体性的发展目标和长远规划出台滞后,加之区域内政府高层协调机制仍停留于“对话性合作”阶段,官方及民众都并未形成深层次的京津冀区域认同感。

其次,形成了自上而下和自下而上两种合作治理的诉求,但治理方式具有较强的层级制色彩。京津冀的区域合作治理取得较大进展源自于2004年,国家发展和改革委地区司召集三省市发改委召开的京津冀区域经济发展战略研讨会达成的“廊坊共识”,此后,国家发展和改革委多次牵头组织了京津冀区域政府高层的集体磋商沟通,不断调节京津冀区域之间的分歧,并直接组织了京津冀都市圈区域规划的编制。京津冀城市政府,严格遵循着“中央政府→省级政府→城市政府”的博弈规则,尚未自觉生成一种“城市政府→区域治理共同体←城市政府”的谈判协调制度安排[9]。

再次,形成了体制内外的两种推动力量,但社会力量的作用有待加强。京津冀三地政府掌握着各自区域内的经济资源,具有较强的运作能力,在京津冀的区域合作中起着完全主导性的作用,多元主体参与治理的网络结构尚未形成。近年来经济界、公共管理界、规划界、企业界以及一些民间非政府组织等在全局或者自身利益的驱动下致力于促进和推动京津冀区域的合作与协调,各种民间性的京津冀区域合作论坛、研讨会十分活跃,但从现实效果看,能够发挥重大影响和效果的仍然只是政府。

第四,区域协调机制仍处于建构阶段,但尚未形成效力性的制度安排。京津冀区域协调机制无论是在组织载体层面,还是运作程序层面,目前仍是以发改委为代表的高层行政首长双边互访和多边协商的会议为主,省、市长牵头的决策协调机制尚未启动,也较少签订具有法律约束力的合作协议。随着国家京津冀协同发展战略的推进,区域协调将进入实质性内容的阶段,制度层面的区域协调保障机制建设更加重要。

3 基于国家首都地区定位的京津冀都市圈治理结构

京津冀都市圈的治理结构在京津冀协作治理中发挥着核心引领作用。基于京津冀都市圈的特殊实际,配合《京津冀协同发展总规划》的出台,借鉴新区域主义的治理理念,注重顶层设计,进一步建构和完善京津冀都市圈的治理结构是促进京津冀都市圈区域协同发展的关键。

首先,实施京津冀区域共属国家首都地区的区域发展战略。明确的发展战略和理念是建构治理结构的前提和基础。国家首都地区(National Capital Region)指的是拥有国家中枢机能的首都及其周边区域。一般而言,是指以首都为中心所形成的城市群或城市化区域。事实上,首都地区并非一个新名词。中国历史上,国都周围地区称为京畿,由主管京师的官员管治,承担支援和服务首都的重要职能。国际上,加拿大和印度等国都有明确的国家首都地区称谓和规划。例如在加拿大,国家首都地区是对首都渥太华和邻近加蒂诺市及其周边城市和地区一个正式的官方称谓,它不是一个独立的行政单位,包括安大略省和魁北克省各一部分区域。将津冀纳入国家首都地区一方面是京津冀都市圈各城市,尤其是首都北京发展的客观需要。京津冀特大城市,特别是北京,在其行政辖区范围内越来越无法满足人口和经济增长所需要的水、能源、土地等生态资源。区域行政分割不仅影响了城市群整体竞争力的发挥,而且也抑制了核心城市的发展空间和质量。另一方面,将津冀纳入国家首都地区有助于塑造区域认同感,打造区域凝聚力。京津冀都市圈的核心城市北京是我国的首都,比一般大都市具有更加复杂和多样的职能。由于经济条件、产业基础、行政地位、思想观念等多方面因素的影响,北京与周边地区关联薄弱,城市之间缺乏合理的协作与分工,津冀城市对京津冀都市圈认同程度较弱。从制度上将京津冀地区整体纳入国家首都地区,三地共同承担和分担首都职能,有助于提升津冀各城市的区域认同感。

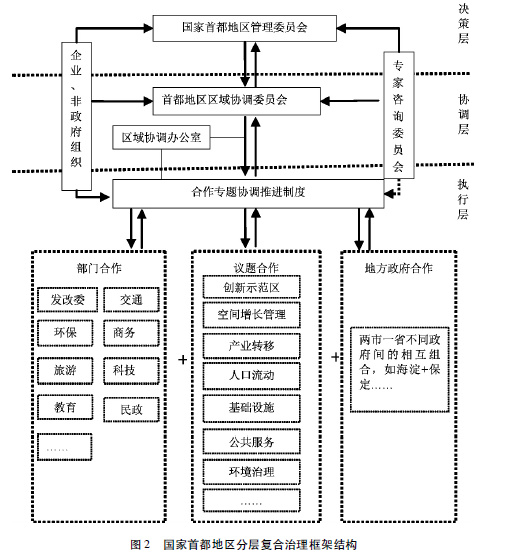

其次,构建与国家首都地区战略相适应的决策——协调——执行治理体系。实践证明,在我国单一制的政治体制下,京津冀区域涉及两个直辖市和一个省,以及首都北京辖区内诸中央部委及其下属的企事业单位,没有强有力的组织领导和协调推进机制难以推动区域协同的深入发展。建构京津冀都市圈的治理结构,需要处理好横向地方政府之间、纵向中央政府与地方政府之间以及地方政府与非政府社会主体之间的关系,形成决策——协调——执行相互协调又相互制约的治理体系(图2)。

在决策层面,可设立由国务院领导,由国家发展和改革委、建设部、国土资源部、财政部以及京津冀三省市主要领导组成的国家首都地区管理委员会。该委员会是国家首都地区最高层次的联合协调机构,以首都地区联席会议为主要工作机制,主要功能是商议首都地区省市间及部门间和合作中遇到的重大问题,制定促进共同发展的区域政策和措施并最终形成政策决议。

在协调层面,可设立首都地区区域协调委员会,委员会是国家首都管理委员会的下级机构,由三地常务副省(市)长主导,以轮值牵头、平等协商、讲求实效、协调推进的原则,负责首都地区联席会议做出的重大决策的具体执行和协调,通过组织实施跨省市区域规划和跨部门行动计划来贯彻落实首都地区联席会议形成的政策决议。在协调层面同时设立专家咨询委员会和企业、非政府组织等多元主体的参与平台。专家咨询委员会的主要功能是组织研究人员参与对有关区域规划、合作项目等进行实地调研、分析论证,形成可行性研究报告,为各个层次联席会议、专题会议等区域发展重大问题提供决策咨询。同时,应把行业协会、咨询机构、城市企业、公民个人等多元主体纳入治理体系的视野,构建首都地区区域合作与发展的合议平台及执行体系。

在执行层面,可在国家首都管理委员会和首都地区区域协调委员会的领导和指导下,按政府、按专题、按部门等设立若干具体合作委员会,负责空间增长、产业转移、人口流动、基础设施、公共服务、环境治理、企业信用信息共享等综合或专项合作事务的协调与推进实施。各合作委员会根据治理事项落实的需要设立,并根据协同治理的需要进行动态调整,其主要功能是表达京津冀各方利益诉求,落实首都地区联席会议和首都地区区域协调委员会会议精神,协调两市一省政府部门之间的区域合作,指导和协助不同区域企业与社会组织跨区域的活动,形成以专题带动合作,以合作促进发展的良性模式。

再次,同步加强京津冀都市圈合作治理结构的法制保障建设。以行政区域为单元的地区发展方式与格局是中国经济社会发展的重要特征之一,基于国家首都地区战略的京津冀都市圈治理结构如果缺乏法制保障,将难以避免走回地方本位主义、地方保护主义的惯性路径。从国内外城市群发展的经验看,京津冀都市圈合作治理的法制建设应该从以下几个方面进行保障: 一是制定《国家首都地区合作法》,规定国家首都地区的范围、合作方式等。二是加强区域政府间行政协议的缔结。由于行政事务的复杂性以及交叉关联的现象逐渐增多,不同的行政机关之间、不同的区域政府间使用“行政协议”作为合作的法律框架,既可以保持依法行政,又可以解决治理过程中的履行等问题。三是明确区域政府间行政协议的履行方式。行政协议的履行可能多种多样,以法律的形式明确范围与弹性,是确保协议履行顺畅、高效的重要条件。△

【参考文献】

[1]林水波,李长晏. 跨域治理——理论研析与策略途径 [M]. 台北:五南图书出版股份有限公司,2005:2.

[2]李长晏. 区域发展与跨域治理理论与实务 [M]. 台北:元照出版公司,2012:70-71,81.

[3]David Marsh, R A W. Rhodes. Policy Networks in British Government [M]. New York: Oxford University Press, 1992: 13.

[4]Hettne B, Inotai A, Sunkel D. (Eds). Globalism and the New Regionalim [M]. New York: Palgrcve McMillan Press, 1999: 122-124.

[5]Hamilton D K. Governing Metropolitan Areas: Response to Growth and Change [M]. New York: Garland Publishing, Inc., 1999: 36.

[6]K S Christensen. Cities and Complexity: Making Intergovernmental Decisions [M]. London: SAGE, 1999: 32-43.

[7]江岷钦,孙本初,刘坤亿. 地方政府间策略性伙伴关系建立之研究 [M]. 台北:台北市政府研究发展考核委员会,2003:22.

[8]崔晶. 区域地方政府跨界公共事务整体性治理模式研究 [J]. 政治学研究,2012(2):92.

[9]李国平,陈红霞. 协调发展与区域治理 [M]. 北京:北京大学出版社,2012:210.

作者简介:耿云(1979-),女,博士,中央财经大学政府管理学院讲师。研究方向为政府改革与治理研究。

收稿日期:2015-05-01

Study on Governance Structure of Beijing-Tianjin-Hebei Metropolitan in Perspective of New Regionalism Theory

GENG Yun

【Abstract】Since the end of the 20th century, new regionalism theory has imposing significant impact on governance across boundaries research under the background of globalization. New regionalism theory pays close attention to the dependencies between power and resource, construction of action rules and network collaboration process, and advocates coordination mechanism facing dimensions of space, functions and departments among multiple subjects of governments, enterprises, social organizations and individual citizens. In perspective of new regionalism theory, the governance model of Beijing-Tianjin-Hebei metropolitan is still in the primary stage and is confronted with such problems as lack of regional identity, single coordinated direction, limited social forces and imperfect cooperation mechanism. It should pay attention to the top-level design and construct Beijing-Tianjin-Hebei metropolitan governance mechanism, build the corresponding comprehensive control system of decision-making, coordination and execution, strengthen construction of legal system safeguard from the height of the National Capital Region Strategy.

【Keywords】New Regionalism; Beijing-Tianjin-Hebei Metropolitan Circle; National Capital Region; Governance Structure