本文公开发表在最近出版的《地理学报》2021年第4期。

张可云1, 2,朱春筱1

(1. 中国人民大学应用经济学院,北京 100872;2. 中国人民大学书报资料中心,北京 100872)

摘 要:要推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局,就需要从产业关联视角考察中国工业的空间格局。集聚是工业在空间的重要表现形式,通过把测度两两配对产业集聚的结对集聚指数和测度两两配对产业关联度的投入产出表相结合,首次构建集聚关联指数和关联集聚指数,以研究不同空间尺度下空间关联性的差异和出现差异的原因。通过整理中国工业企业数据库中的二位数行业数据发现,一个区域出现结对集聚的配对产业数多不意味着该区域的集聚关联度大。2003—2013年中国工业的集聚关联度先增加后下降;比较不同空间尺度发现,集聚关联度与研究空间大小正相关,与基本单元大小负相关;比较相近空间尺度发现,城市群和长江经济带内产业在区县和城市层次的集聚关联度较大。这种空间关联性的差异主要源于现有区域治理体系、区域内的产业构成和外部冲击,受区域与产业政策影响,不同的区域和产业将会演化出不同的产业空间格局。现阶段应继续以城市群和长江经济带为引领,补足城市间产业同构、空间关联性差的短板,增强产业在城市间的分工与合作,实现产业在空间的优化布局,推动区域协调发展。关键词:结对集聚; EG指数; 产业关联; 空间尺度; 区域经济布局DOI: 10.11821/dlxb202104016

自1949年中华人民共和国成立70多年来,中国建成了门类齐全、独立完整的现代化工业体系。中国工业体系的不断完善和发展得益于内部条件和外部环境:一是集中力量办大事的制度优势,实现了工业从无到有的突破;二是在全球化的背景下,中国充分利用低价劳动力优势,承接国际产业转移,使中国工业深度融入全球产业链,在全球产业演进和竞争中不断发展,实现了工业从有到全的进步,如今中国已经成为全球制造业规模第一的经济大国。当前全球经济低水平徘徊,各国“再工业化”政策引发产业回流,全球工业进入产业争夺和格局重构的阶段。同时,中国劳动力成本和土地价格不断攀升,要素红利减退,亟需寻找新红利以应对逆全球化趋势,提升中国工业在全球产业链中的竞争力。面对大而全的工业基础,应该充分发掘工业自身的产业与空间结构红利,从集聚中寻求利益增进。习近平总书记在中央财经委员会第五次会议上指出,“各地区要根据自身条件,走合理分工、优化发展的路子,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局,提升产业基础能力和产业链水平,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战[1]。”那么,现阶段中国工业在空间上的分布是否构成分工和互补?不同的空间尺度下这种空间关联性有何差异?这种差异形成的原因是什么?通过梳理相关文献,发现国内研究多聚焦于中国工业的集聚格局,这些研究主要分为两类:(1)研究全国或特定空间的工业集聚格局的时空演化[2,3,4],这类研究的数据多取自《中国工业经济统计年鉴》,以空间基尼系数、胡佛指数等方法测度全部工业在省或市层次的集聚,发现工业的空间分布呈先集聚后分散的特征;(2)研究特定产业在空间上的集聚特征[5,6],这类研究多选用中国工业企业数据库或中国海关贸易数据库的微观数据,测度单个工业及其关联产业的集聚程度。随着产业不断细分,国外学者们不再只关心单个产业的集聚特征,开始关注产业的异质性和配对产业的同地布局[7,8]。Ellison等首次提出了“结对集聚(Coagglomeration)”的概念①,并先后构建了3个测度集聚的指数,分别为γi、γc和γcij,统称为EG指数[9,10]。其中γi测度单个产业的集聚程度,γc测度一群存在关联的产业的集聚程度[9],γcij是Ellison等对γc的简化,测度两两配对产业的集聚程度[10]。国内有学者测度了γi[11,12,13]、γc[11]和Devereux等提出的简化的γc[14,15,16],用以研究全国层次的产业集聚问题;也有学者将γi和投入产出表相结合,选取了集聚度较高的4个产业进行分析,测度单个产业的空间关联性[13],但该方法不易同时测度所有产业的空间关联性。γcij指数可以很好地解决这一问题,但因计算复杂度影响,目前还没有用γcij测度不同空间尺度下的结对集聚的经验研究,也没有把γcij和投入产出表相结合的研究。参照已有研究,本文进行3方面改进:(1)在研究范围上,产业在不同空间尺度上的分布具有较大的差异[17],大量学者研究全国工业在省、市层次的集聚格局,极少比较不同空间尺度内部的差异;(2)在研究对象上,多数学者仅研究了全部工业的空间分布,忽略了细分产业的异质性;(3)在测度方法上,一些集聚指数仅能反映产业在某空间的规模集中,而不能测度大量企业在空间上的地理集聚。因此,本文把测度产业空间分布的γcij和测度产业关联的投入产出系数相结合,首次构建集聚关联指数(ACX)和关联集聚指数(CXI),前者用来测度在空间上出现集聚的产业是否具有较强的上、下游关联,后者用来测度与某产业有关联的其他产业的空间分布特征,以研究中国工业的空间关联性。本文有以下两方面贡献:(1)把研究从产业集聚向产业链集聚推进,既测度了与单个集聚产业存在关联的其他产业的集聚格局,也测度了区域内所有集聚产业的关联程度;(2)考虑了不同空间尺度的差异性以及利益冲突与矛盾。空间尺度具有多层次、嵌套性的特征,研究产业的空间性需要确定两个空间,即研究空间和基本单元,前者是研究范围,后者是聚焦对象。这两个空间都存在不同尺度,本文比较了在市、省、城市群②、长江经济带和四大板块等5层研究空间里,产业在区县、市和省3种基本单元的空间关联性(表1),并以重点城市群为例,用细分产业的关联集聚度分析存在空间关联性差异的原因。

Tab.1 11 spatial scales in this paper

注:“√”表示文中涉及的空间尺度,如第一个“√”表示本文研究了市中的产业在区县层次的空间关联性。

2.1 数据说明

本文选用2005年、2007年和2012年的投入产出表分析产业关联;选取2003—2013年中国工业企业数据库中处于“营业”状态的企业为样本,测度工业企业的空间分布。考虑数据可得性和有效性,本文对工业企业数据库中的异常值做以下处理:剔除工业总产值小于等于0、工业增加值小于等于0、固定资产净额小于等于0、出口交货值小于0、职工人数小于8人以及存活时间不足1年和超过60年的企业。同时,为匹配上述数据中的产业,本文以GB/T4754-2002和GB/T4754-2011国民经济行业分类二位数产业为主要研究对象,并将部分二位数产业合并,共研究25个工业产业(表2)。

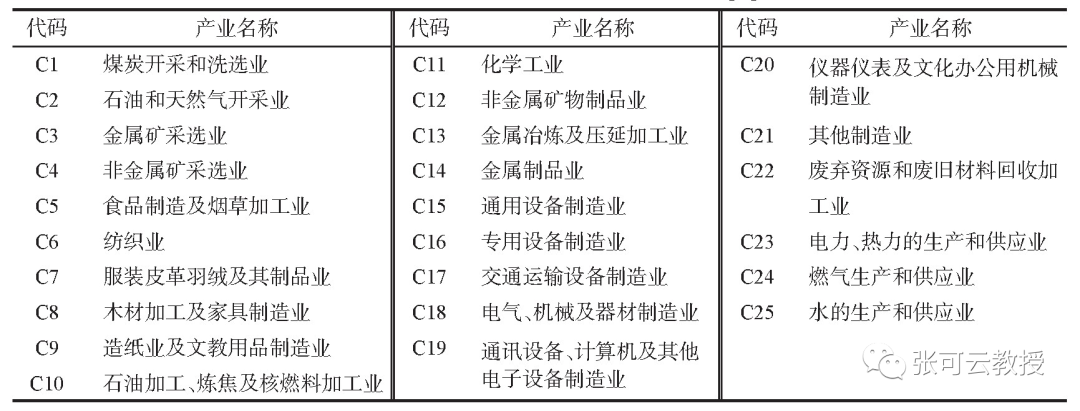

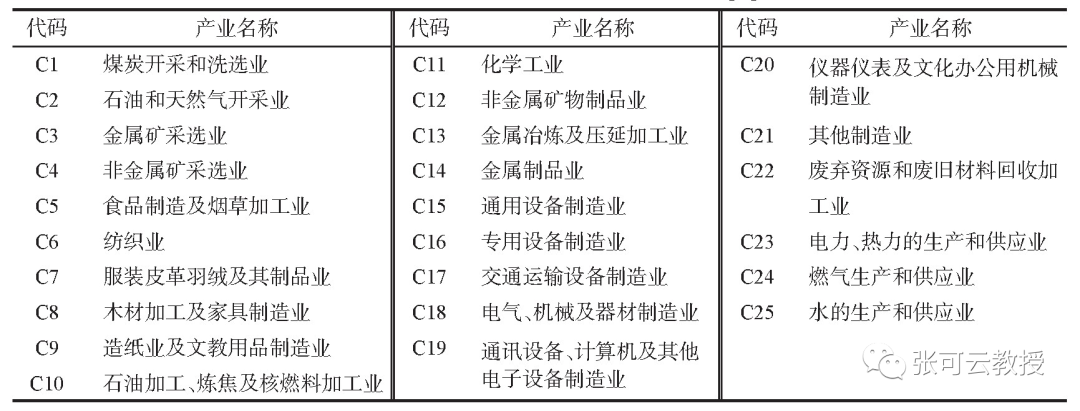

表2 文中涉及的25个产业名称及代码

Tab.2 Names and codes of 25 industries in this paper

注:2012年后通用、专用设备制造业拆分为通用设备制造业(C15)和专用设备制造业(C16),故在2003—2011年共研究了24个产业,在2012年和2013年共研究了25个产业。

2.2 研究方法

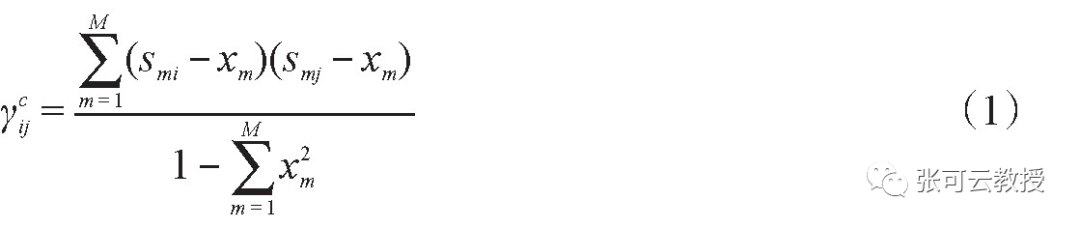

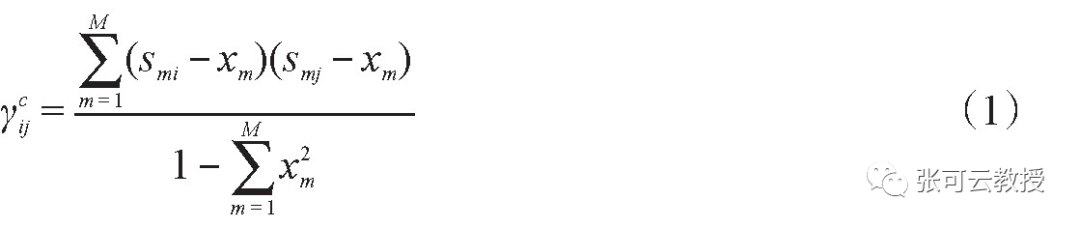

首先,如何描述两两产业的集聚。本文使用γcij指数[10],用来测度产业i和产业j的结对集聚程度。具体计算公式为:

式中:γcij越大,表示产业i和产业j在同地布局的程度越明显;M为研究空间下辖基本单元的数量;以第m个下辖基本单元为例,smi表示该基本单元与所在研究空间的产业i的就业人数之比,xm表示该基本单元与所在研究空间的所有产业就业人数之比。若研究空间有N种产业,则可得到个配对产业的结对集聚指数。其次,如何描述产业关联。自1976年Jones提出分配系数后[18],学术界以投入产出表中的里昂惕夫逆矩阵(I-A)-1表示产业间的上游关联,以(I-R)-1表示产业间的下游关联。本文把两个矩阵相结合,构建矩阵G,以测度产业间上、下游关联。具体计算公式为:

式中:I为单位矩阵;A为直接消耗系数;R为分配系数;gij为矩阵G的第i行第j列元素,表示产业j对产业i的拉动力和推动力之和。最后,如何测度空间关联性。根据Los的方法[19],本文把两两产业的集聚程度作为产业关联的权重,得到集聚关联指数:

用CX表示研究空间内出现集聚的产业是否具有明显的上、下游产业关联。该指数越大,集聚关联度越强,表明产业在基本单元的集聚具有优势互补、分工合作的特征。但由于γcij存在不能区际比较的缺陷[12,20],研究空间的基本单元数量越少,γcij越大。为在不同空间尺度、不同时间段上比较集聚关联度,本文对这种集聚偏误进行处理,构建了调整后的集聚关联指数。具体计算公式为:式中:是与该研究空间属于同一空间尺度的所有配对产业在全时间段上的γcij的平均值。由于同一研究空间的不同时间段的偏误处理皆为,可实现同一研究空间的集聚关联度的跨时间的纵向比较;同时,不同空间尺度具有不同数量的基本单元,但同一空间尺度的基本单元数量相近,该指标也可跨研究空间对集聚关联度作横向比较;但由于同一空间尺度下不同研究空间的基本单元数仍有差异,故仅能比较不同研究空间的时间变化,或比较具有相近基本单元数量的研究空间,但不宜直接进行横向比较。此外,本文参考前人的方法[13,21],构建了关联集聚指数CXI,以测度与产业i存在关联的其他产业的综合集聚程度。具体计算公式为:

式中:σij表示在与产业i存在关联的所有产业中,产业j对产业i的相对关联重要性。CXI指数越大,表示与产业i存在较强上、下游关联的其他产业的集聚程度越强。需要注意的有两点:(1)γcij>0表示在研究空间内,企业在基本单元上存在集聚,γcij越大则结对集聚程度越高。为了考察出现结对集聚的配对产业是否具有上、下游产业关联,ACX和CXI指数仅对γcij>0的产业进行加权求和;(2)若研究空间不存在可分的基本单元,则不能测度γcij指数,同样ACX和CXI指数无效。在本文的研究期内,东莞市、三亚市、嘉峪关市和中山市为直筒子市,不设辖区,无法计算该市在区县层次的集聚格局。本文的ACX和CXI指数具有以下优点:(1) ACX涵盖了研究空间的所有工业,以分析产业的空间关联性;(2)避免了以往集聚指数仅能测度产业在种类上的集中的缺陷,真正反映了研究空间的产业在基本单元上的地理集聚;(3) ACX和CXI指数具有γcij指数的优点,即不受产业内企业的规模分布或空间单位粒度的影响,具有一定的稳定性。

3.1 不同空间尺度的横向比较

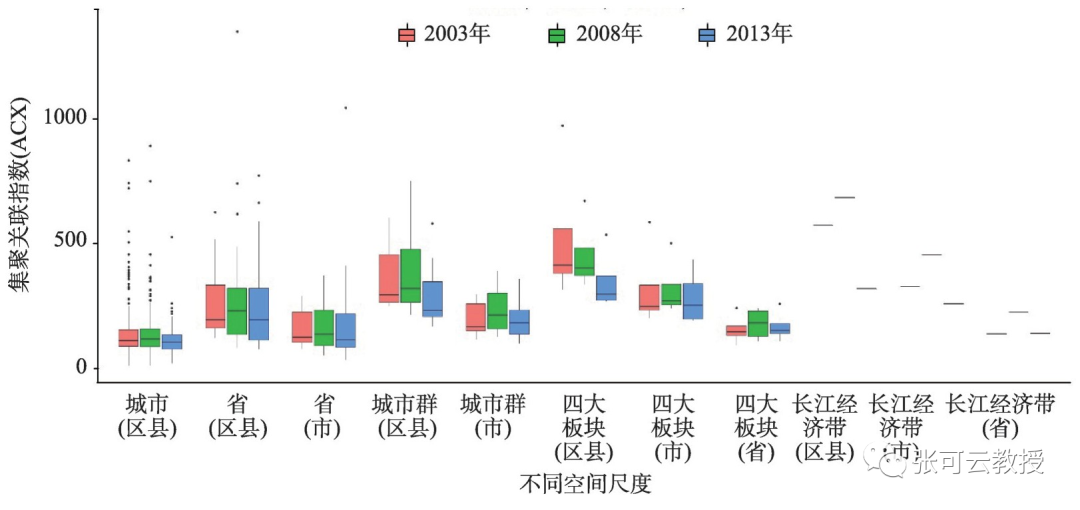

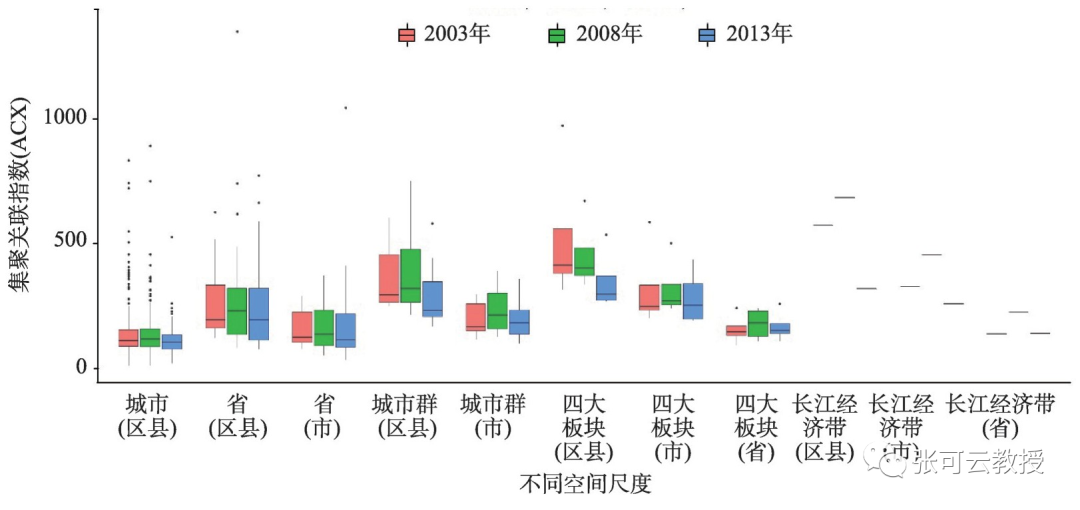

通过测度2003—2013年不同研究空间的中国工业在基本单元的集聚关联度(ACX),发现集聚关联度整体上呈先增加后减少的趋势,且在2008年达到峰值,将2003年、2008年和2013年的结果以箱线图的形式呈现(图1)③。受γcij指数影响,若基本单元的个数较少,γcij指数偏大,会存在异常大值。个别城市的市辖区数量较少,如鹰潭市辖2区1县,新余市辖1区1县,这些城市的集聚关联度常为异常大值。同理,受数据可得性限制,海南省可供研究的市级基本单元仅有海口市和三亚市,分析海南省的产业在市的集聚关联度时亦出现异常大值。此外,根据ACX计算得到的中国工业集聚关联度较为稳健,整体上呈现以下特征。(1)从研究空间看,整体上,中国工业的空间关联性在不同空间尺度表现出不同的特征,集聚关联度从强到弱依次是长江经济带、四大板块、城市群、省和市。(1)从研究空间的尺度大小看,集聚关联度随研究空间面积的增大而增加。在本研究中,城市是最小的研究空间,城市层次集聚关联度最小可能受到产业种类的限制,若城市产业种类大而全,产业在各区县层次的布局相对分散;若城市产业种类小而专,那么,尽管可能有少数产业出现集聚,但与之存在关联的其他产业种类较少,这两方面原因都可能造成城市在区县层次的产业集聚关联度较小。(2)从研究空间的划分依据看,可以把空间分为地理区、经济区和行政区。四大板块是通过是否沿海、地势海拔等地理特征划分的区域,因区位条件、资源分布等自然因素,其子空间有着天然的地理联系,也因地理邻近性、知识溢出强化空间自相关,在经济、社会、文化等方面表现出共性;但与行政区和经济区相比,这类地理区内的经济联系相对较小。也就是说,这类空间的同质性强,内聚力相对较弱。对比尺度相近的空间发现,经济区的空间关联性最强。如城市群的集聚关联度大于省,长江经济带的集聚关联度大于四大板块。这反映了经济区里出现结对集聚的产业具有较强的上、下游关联,也进一步表明城市群和长江经济带的产业合作和经济联系较为密切,应该更加注重要素在城市群和长江经济带范围内的优化配置,同时促进城市群和长江经济带内基本单元的错位发展。(3)从集聚关联度的变化幅度看,行政区的集聚关联度较为平稳,而经济区的集聚关联度变化较大。这反映了在现有的区域治理体系下,行政区内的产业分工更为稳定,其可能有以下两个原因:一是由于行政分割和政绩考核,在同一行政区内更易协调多部门、跨层次的多级机构,这有助于协调子空间的产业分工,增强或维持空间关联性;二是尽管中央已审批多个城市群,各地政府也纷纷响应,但跨行政区的经济区的合作、互助、区际利益补偿等机制还不成熟,各自为政亦为常态,这为经济区内的产业合作增加了壁垒。

注:横坐标括号外和括号里分别表示研究空间和基本单元,下文同。

图1 2003年、2008年和2013年中国不同空间尺度的集聚关联指数箱线图

Fig.1 Box plots of ACX indices at different spatial scales in China in 2003,2008 and 2013

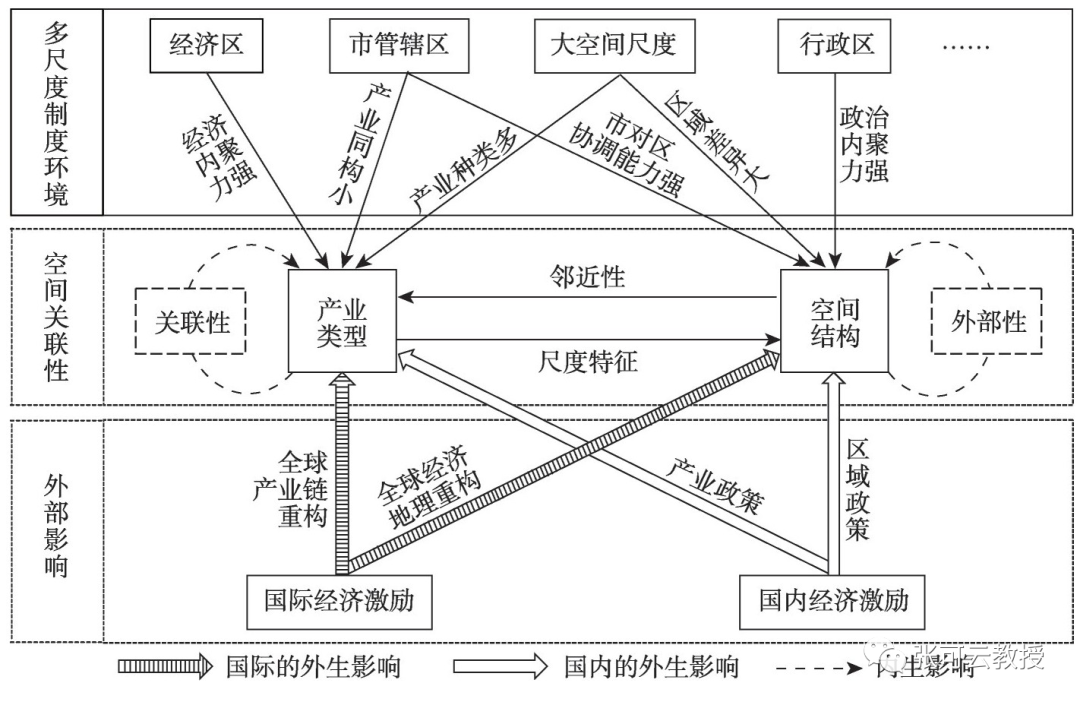

(2)从基本单元看,集聚关联度随基本单元面积的增大而减小,即研究空间在区县层次的集聚关联度较高,在市级的集聚关联度较弱。这与贺灿飞等[22]的研究结论相一致,其可能的原因有:一是自“市管县”体制改革后,中央政府、省政府将大多数企业的管理权交由城市政府统一管理,增强了城市对各区县的统一协调能力;二是城市政府是享有一定自主权的地方行政单位,尽管省政府与市政府存在领导与被领导的关系,但由于区政府具有非独立性,这使得城市政府有更强的动机来实现本地区利益最大化目标,协调城市内部产业合理布局;而非积极配合省政府的调控,实现产业在城市间的分工。(3)综合研究空间和基本单元可以发现,中国工业在不同空间尺度的集聚关联度从大到小依次是长江经济带在区县层次、四大板块在区县层次、长江经济带在市层次、城市群在区县层次、四大板块在市层次、城市群在市层次和省在区县层次。从时间变化看,2003—2013年城市群和四大板块在区县的集聚关联度减小,省和城市群在城市的集聚关联度基本稳定,长江经济带和四大板块在省的集聚关联度先增加后减少。由此可见,尽管研究空间在区县层次的集聚关联度较大,但集聚关联度呈减小趋势,表明区县之间的产业分工不断弱化,产业同构性加深,空间关联性减弱。其可能的原因是,中国竞争的特殊性表现在以县域为单位的竞争,土地使用的权利在县级政府,县级政府有明显的地方法团主义特征,像公司一样追求盈利性。1994年分税制改革后,城市转向园区工业化发展道路,但自2003年开始实行经营性用地的招拍挂制度后,政府经营土地成为城市建设资金筹集的重要渠道,城市发展转向房地产和基础设施建设[23],园区工业化发展放缓,因此,2003—2008年不同研究空间在区县的集聚关联度变化不大(图1)。而2008年后,国家放宽土地抵押融资,城市加速扩张,新增开发区数量骤增。统计《中国开发区审核公告目录》(2018年版)的数据发现,2008年前每年批准约40个开发区,而2008年后每年批准约200个开发区,开发区的增多抑制了产业在空间的集聚[24],使得2008年后产业在区县级的集聚关联度不断减少,区县间的产业同构性明显增强。在区域发展路径创造和产业派生演化的过程中,本地与非本地要素之间的相互作用是路径创造与演化的重要动力[25,26,27]。在研究空间关联性时,研究对象的制度背景、产业和空间特征是其本地要素,诸如中国加入世界贸易组织(WTO)、东北振兴、园区建设、产业扶持等经济激励为非本地要素(图2)。就中国而言,区域发展路径演化典型地表现出多尺度制度合力推动地方发展的现象[27],这种制度环境一般变化较小,主要解决基本单元之间的协调问题,给空间关联性提供制度基础,保证空间内产业合作的稳定性和持续性。而区域现有的产业和空间特征是动态变化的,现有产业通过关联性派生出新产业重构产业类型,现有空间格局通过技术外部性和资金外部性加速“核心—边缘”结构的形成,同时,本地产业的尺度特征影响着空间格局的演变,空间邻近性亦会影响产业的选择和发展,因此,本地的产业和空间特征可以内生地决定空间格局,增强或减弱空间关联性。产业在地理上的集聚和空间上的分工协作主要受两种因素共同作用,一是通过市场的力量,企业自由选址,不同的基本单元表现出不同的产业特征;二是通过政府的调节,政府有意地在不同空间规划不同产业,实现产业在空间上的合理分工与协作。市场有促进产业分工的动机,即会增强产业在某地的专业化集聚,但这种市场力量具有阶段性特征。在早期,企业受马歇尔3种集聚驱动力影响而彼此靠近[28],形成同种产业的专业化集聚或关联产业的结对集聚;在后期,随着要素成本的上涨,产业在空间上出现扩散并在更大空间内表现出集中,从而形成产业在更大空间上的分工与合作,提高了较大基本单元的空间关联性。而政府同时具有增强不同空间的产业分工和产业同构的动机。在同一利益分配主体的管辖领域内,政府有意促进不同产业在不同空间上集聚,实现产业在空间上的合理分工;而不同的利益分配主体之间存在利益藩篱,彼此竞争激烈,容易形成产业在不同空间上的同构现象。如各级政府效仿中央政府并制定本地的主导产业或重点产业目录,进而加剧了城市间产业同构,产业竞争和市场分割相伴而生,导致产业在地理上出现分散布局[29,30],加剧了空间竞争,削弱了空间关联性。除此,国际和国内经济激励通过重构产业链和经济地理格局,改变本地产业和空间演化的路径,为一些区域的发展打开了窗口,但具有不同本地要素的空间受经济激励会形成不同的结果。

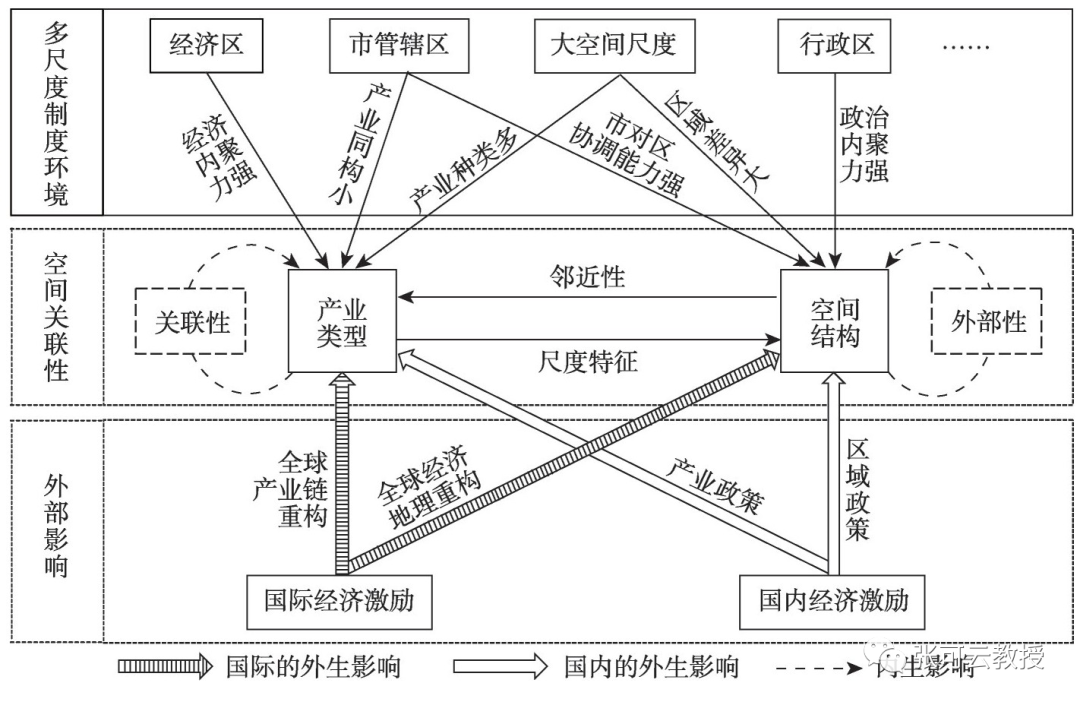

图2 多尺度制度环境下的空间关联性的演化机制

Fig.2 Evolution mechanism of spatial relatedness in multi-scale institutional environment

3.2 重点城市群在区县和市层次的空间关联性

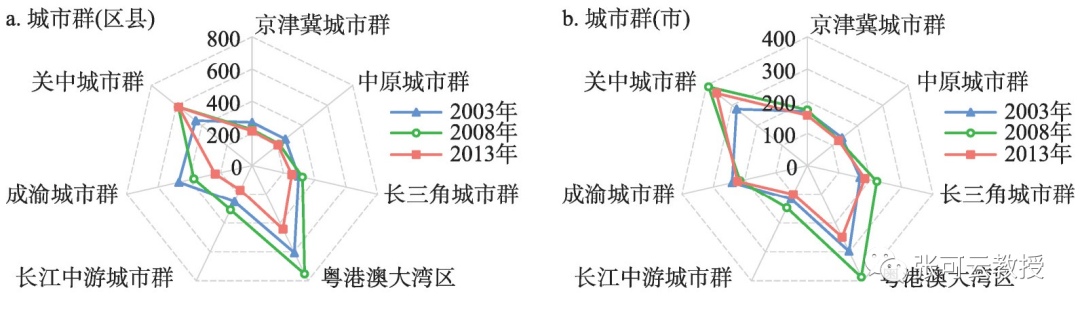

根据影响集聚关联度的两种力量可知,集聚关联度常表现出先增加后减少再增加的3个阶段,即先受市场因素作用,集聚增加,集聚关联度增强;后因政府竞争集聚减少,表现为产业同构、集聚关联度减弱;最后通过跨行政区的各级政府协调合作,表现为产业在不同空间的特色集聚和合理分工。郑艳婷等[4]研究制造业在长江中游城市群的分布时发现,2008年前该地区制造业有向核心城市集聚的态势,2008年后则向其他地级市均衡分布,本文研究产业在城市群上的空间关联性时得出了相似的结论。从城市群的集聚关联度变化看(图3),7个重点城市群的集聚关联度存在大小的差异和变化趋势的不同。比较具有相近基本单元数量的城市群发现,长三角城市群在区县和城市层次的集聚关联度好于长江中游城市群和中原城市群,成渝城市群在区县和城市的集聚关联度好于京津冀城市群,关中城市群在城市的集聚关联度好于粤港澳大湾区。

图3 2003年、2008年和2013年城市群在不同尺度上的集聚关联度变化

Fig.3 Changes of the ACX index of urban agglomerations in different spatial scales in 2003,2008 and 2013

从时间趋势看,在研究期内,除关中城市群在区县的集聚关联度增加外,其他城市群在区县的集聚关联度呈减少或先增加后减少的趋势。通过整理2003—2013年批准的省级开发区数量发现,除关中城市群外,其他城市群内的省级开发区数量约等于其涵盖的区县数量,如在2003—2013年京津冀城市群审批了约130个开发区,且不同开发区的主导产业目录较为相似;而关中城市群覆盖了10个市和1个示范区,其省级开发区数量约为20个,其中6个集中在咸阳,3个集中在西安,且不同开发区的主导产业不同,如西安市以机械加工为主,平凉市发展煤电化工业,渭南市开发食品加工业,这种产业在空间上的差异化布局为区域协调提供了载体,提高了关中城市群在区县和城市层次的产业分工和互补,提高了空间关联性。长三角城市群、粤港澳大湾区、关中城市群和长江中游城市群在城市的集聚关联度明显先增加后减少,其他城市群在城市的集聚关联度基本稳定。其可能的原因是,这4个城市群在区县的集聚关联度减少主要源于城市间的产业转移和扩散,而京津冀、中原和成渝城市群在区县层次的集聚关联度减少主要源于城市内各区县间的产业同构。如成渝城市群在2003—2013年批准了114个省级开发区,其中有约40个集中在重庆和成都,从主导产业目录看,重庆和成都在区县层次的产业同构性增强,多为装备制造业和电子信息业,表现为城市群在区县层次的空间关联性减弱,但其在城市层次依然具有较强的产业差异化分工的特点,在城市层次的空间关联性保持不变。整体上,城市群的空间关联性还未进入产业分工优化的第三阶段,即城市群内整体统筹还不完善,各城市、各区县间的产业合作和空间关联性有待提高,亟需完善经济区的协调发展机制,落实协调发展任务,促进形成合理分工、优势互补的区域经济布局。

3.3 四大板块在区县、市和省层次的空间关联性

四大板块因空间尺度大,表现出较强的关联性,但不同板块的集聚关联度有着不同的变化趋势(图4)。2003—2013年东北地区在区县和市的集聚关联度不断缩小,在省的集聚关联度基本不变,表明东北地区的产业在区县和市层次的空间关联性减弱,但在各省之间调整较小。其可能的原因是,一方面,东北地区未能同东部地区一样承接全球化进程中的产业转移,未出现大量新企业的迁入和产业在空间的重新布局;另一方面,其工业偏向重化型和资源型,在研究期内这类产业处于逆趋势,工业人口外流,导致以就业人口测度的集聚关联度下降。2003—2008年中部地区和西部地区在区县、市和省层次的集聚关联度保持不变,即产业在空间上不存在大规模的派生和集聚(不包括同类产业的更替),这与东部地区产业在市和省的集聚关联度增加不同。其可能的原因是,中国的产业发展和腾飞从属于全球化进程,中国加入WTO使产业融入全球分工体系,而国际贸易的主要方式是海运,邻近港口就显得尤为重要[31]。东部沿海地区因邻近港口,更加接近国际市场,具有发展出口导向型产业的明显优势,表现出产业的规模增大和种类增多,在这一时期东部地区的集聚关联度明显增大,在空间上存在集聚的产业表现出较强的上、下游关联。2008—2013年中部地区和西部地区空间关联性表现出不同的变化特征。中部地区在区县、市和省的集聚关联度减少;而西部地区在区县的集聚关联度减少,在市和省的集聚关联度增强。其可能的原因是,相似的外部经济激励作用在不同的本地要素时会产生不同的政策效果。随着中部崛起和西部大开发政策效果显现,两大区域的产业和空间结构出现了不同方向的发展。中部地区具有发展的同质性,易出现产业同构;而西部地区经济发展差异较大,且因青藏铁路通车、公路机场等基础设施增多,降低了要素流动的成本,易形成“核心—边缘”结构[32],表现出西部地区产业在市和省的集聚增强和产业分工。东部地区在区县和市层次的集聚关联度较为稳定,在省的集聚关联度出现与上文相同的先增加后减少的态势。

图4 2003年、2008年和2013年四大板块在不同尺度上的集聚关联度变化

Fig.4 Changes of the ACX index of four regions in different spatial scales in 2003,2008 and 2013

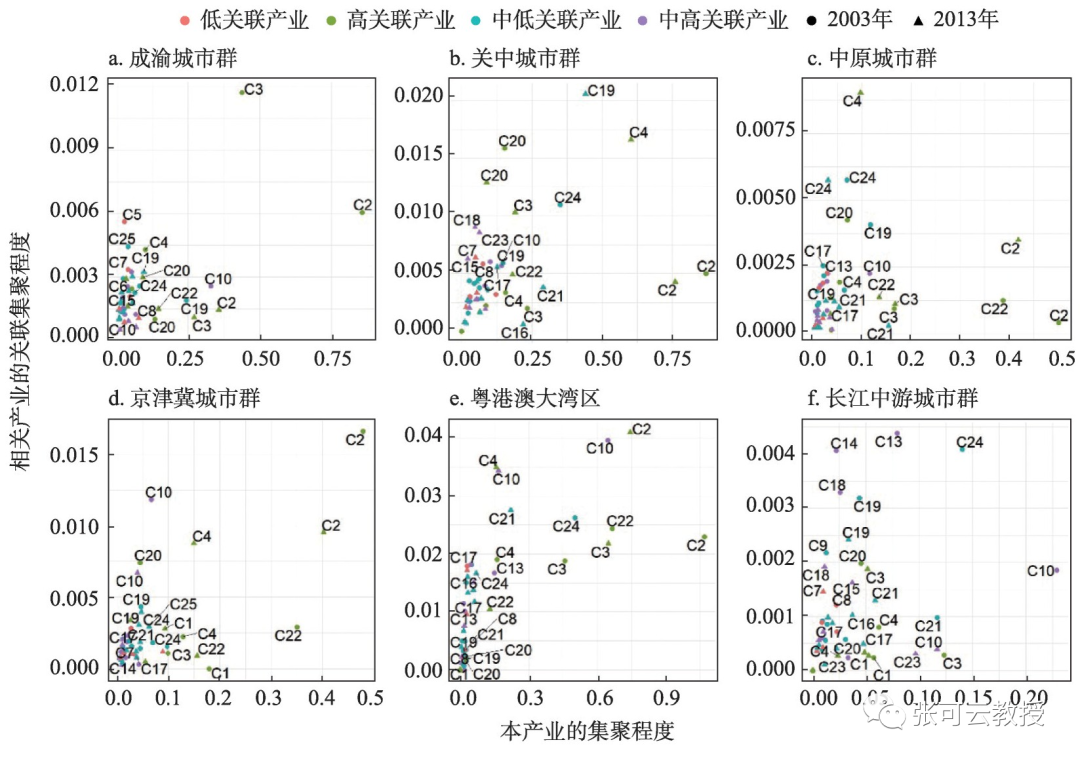

空间关联性的差异不仅源于内在制度环境和外部经济激励,还源于其内在产业特征。历史遗存的产业格局会影响未来的产业格局[33],从细分产业的视角看,产业关联对空间集聚的影响取决于产业类型和空间尺度[22],不同的产业布局形成了各异的空间关联性。对比相近大小的空间尺度发现,经济区的工业集聚关联度最大。本部分对重点城市群在区县和城市层次的细分产业布局进行分析,一方面比较不同城市群的工业类型,分析空间关联性的大小和变化趋势的不同,另一方面比较工业在不同空间尺度的布局,分析不同尺度下空间关联性的差异。需要注意的是,γcij指数大小受基本单元数量影响,无法直接对所有城市群作横向比较。本部分仅就具有相近基本单元数量的城市群作横向比较,分析城市群内部细分产业的关联集聚度。

4.1 不同城市群的工业类型比较

存在关联的产业常以产业配对的形式在同地布局,表现出结对集聚的特征。本部分测度重点城市群的两两产业在区县和城市层次的结对集聚度(γcij)和关联集聚指数(CXI),并将结果展示在图5中。为了区分不同产业的关联度,本部分根据投入产出表测度了各产业与其他产业的关联度Ri,具体计算公式为:Ri=∑j,j≠igji,将25个产业分为低关联产业、高关联产业、中低关联产业和中高关联产业,以分析不同城市群出现集聚的产业类型,讨论空间关联性差异来源。第一,产业集聚好不意味着产业链集聚好。大多数产业的结对集聚指数在0~0.05之间,属于不非常集中和非常集中;部分产业结对集聚指数大于0.05,属于高度集中[9]。借鉴陈曦等[16]的方法,本文测度了2013年每个城市群在区县层次的γcij指数大于0的配对产业数量(共300个配对产业),发现数量从多到少依次是粤港澳大湾区(173个)、长三角城市群(168个)、成渝城市群(133个)、京津冀城市群(123个)、中原城市群(113个)、关中城市群(109个)和长江中游城市群(94个)。这也验证了贺灿飞等[6]关于成渝城市群成为继长三角城市群后最为重要的集聚区的论述。但是,某区域出现结对集聚的配对产业的种类多,并不意味着该区域的空间关联性大。如粤港澳大湾区的配对产业的种类数多于关中城市群,但空间关联性小于关中城市群。这是由于,配对产业的种类数仅能说明该地是否有产业集聚区,不能说明配对产业的结对集聚程度,也不能反映这些配对产业是否具有较强的关联性。第二,较多的高关联度产业易形成高空间关联性。从产业的类型看空间关联度的大小发现,空间关联度高的三个城市群,如长三角城市群、成渝城市群和关中城市群,其高关联集聚度的产业多为高关联度产业和资源型产业,如煤炭开采和洗选业(C1)、石油和天然气开采业(C2)、金属矿采选业(C3)、非金属矿采选业(C4)和仪器仪表及文化办公用机械制造业(C20)等。一方面,它们多为资源型产业,企业选址和产业布局受自然资源影响较大,表现为关联产业在资源型空间的同地布局;另一方面,这类产业与其他产业具有较强的关联度,根据Diodato等[8]的研究,产业关联度对工业的结对集聚有较大的影响,因此关联度高的产业有较高的关联集聚度。由于这些城市群里存在着大量的高关联度产业的集聚,从而表现为较高的空间关联性。

注:受篇幅影响,本文未展示长三角城市群的散点图,未展示在城市层次的散点图,可向作者索要。

图5 2003年和2013年重点城市群的工业在区县层次的集聚程度

Fig.5 Industrial agglomeration levels of key urban agglomerations in districts and counties in 2003 and 2013

第三,顺趋势产业会增强空间关联性。从产业的发展趋势看空间关联度的变化发现,产业在空间上的集聚特征和产业结构型转变具有一致性。从工业企业主营业务收入行业结构变化看,资源型产业全面萎缩,汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业占比有大幅上升,成为工业中占比最高的两大产业[34]。关中城市群的通信设备、计算机及其他电子设备制造业(C19)的关联集聚度最高,且呈现不断增强的趋势,形成了产业优势与区域优势的匹配[35],关中城市群的空间关联性的增强。而其他城市群关联集聚度高的产业多为资源型产业,这类产业萎缩,关联集聚度减少,空间关联性亦减弱。

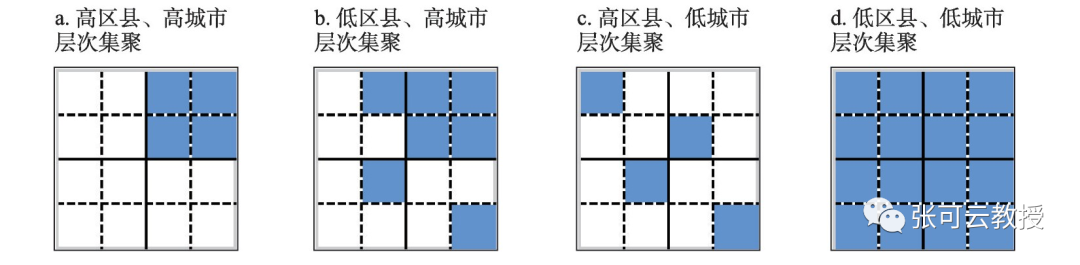

4.2 不同城市群的工业尺度特征比较

比较城市群内每种产业在区县和城市两种基本单元的关联集聚度(CXI),以分析城市群在区县和城市两种基本单元的空间关联性的差异。根据产业在不同尺度集聚的大小,可将产业的空间分布划分为4种类型(图6),即产业在区县和城市的高关联集聚、在区县的低关联集聚而在城市的高关联集聚、在区县的高关联集聚而在城市的低关联集聚、在区县和城市的低关联集聚。其中,若城市群的大多数产业呈现第1种和第2种类型的空间分布,那么该城市群在城市层次的空间关联性较大;若城市群的大多数产业呈现第1种和第3种类型的空间分布,那么该城市群在区县层次的空间关联性较大。从产业的尺度特征看,城市群工业的空间关联性具有以下特点:(1)目前城市群的工业空间分布常表现出上述第3种类型(图6c),即产业在区县层次的关联集聚度好于在城市层次的关联集聚度。表明城市群的大多数产业在不同城市都有分布,且散落在少数区县上,导致各市间的产业同构性较强,产业在空间上的规模经济较弱。在重点城市群中仅有个别资源型产业和传统产业处于第2种类型(图6b),如石油和天然气开采业(C2)、金属矿采选业(C3)、纺织业(C6)和木材加工及家具制造业(C8)。这类产业受规模经济的影响较大,表现为在大尺度基本单元的集中。(2)从高低技术产业分类看,高技术产业常在小尺度空间集聚。以计算机及其他电子设备制造业(C19)为代表的高技术产业在成渝城市群、关中城市群和长江中游城市群的区县层次的关联集聚度较大,但在城市层次的关联集聚度较小,同样表现出上述第3种类型(图6c)。这一方面是由产业类型决定,即高技术产业的发展主要受到知识溢出的影响,本地效应更为明显,表现为在小空间尺度上的集聚;另一方面也反映了这些高技术产业在这些城市群里发展规模较小,产业和空间规模有待提高。(3)第1种(图6a)和第2种类型(图6b)是理想的产业分布类型,一方面产业在城市层次较为集中,更易形成规模经济,另一方面这种分布可以保证不同城市之间产业同构性小,实现各市间的合理分工。从产业的尺度特征可以看出,现阶段的产业分工和布局调整,应该结合产业的技术水平,分阶段地向着城市间的差异化发展推进。

注:图的外方块表示城市群,方块内的实线表示城市边界,虚线表示区县边界;蓝色代表有工业,白色代表无工业。

图6 产业在不同尺度上的空间分布类型

Fig.6 Types of spatial distribution of industries at different spatial scales

本文借助结对集聚度γcij指数和投入产出系数,构建了集聚关联指数ACX和关联集聚指数CXI,分别测度出现集聚的产业的关联程度和与某产业存在关联的其他产业的集聚程度,以测度2003—2013年中国不同空间尺度下工业的空间关联性差异并分析其原因,得到的主要结论为:(1)整体上,产业在不同空间尺度上的集聚关联度差异较大,出现较多结对集聚的地区不意味着其空间关联性大。区域是具有同质性和内聚力的空间单元,经济内聚力强的区域,如城市群、长江经济带等经济区,在尺度相近的空间中其内部集聚关联度相对较高;而内聚力弱的区域,产业在空间分散布局,集聚产业的上、下游关联度相对较低,产业同构现象更为严重。从基本空间单元看,中国工业的集聚关联度与基本单元的尺度负相关,这主要受区域治理体系和细分产业的影响。“市管县”体制增强了城市政府对区县的统一协调能力,表现为在区县层次较好的空间关联性。但以县域为单元的竞争也使得区县间的产业分工在弱化,产业同构不断加深。具体表现为大多数产业及其关联产业散落在不同城市,产业在城市层次的关联集聚度较低,在区县层次的关联集聚度较高,但出现下降的趋势。(2)现阶段中国城市群和长江经济带的产业在空间上具有较强的互补性,其他地理空间上的产业的空间关联性较弱。从空间关联性看,成渝城市群的演化较好,其在基本单元上出现结对集聚的配对产业数量较多,尽管其在区县层次的空间关联性在减弱,但在城市层次的空间关联性提高,这为产业的规模经济和区域协调都提供了较好的载体,更为打造内陆开放战略高地、在西部形成高质量发展的重要增长极提供了强有力的产业基础能力。东北地区具有较好的工业基础,但在现有研究中,受外部竞争和自身重化型产业类型影响,东北地区的产业在区县和市层次的空间关联性都在减弱。(3)空间关联性的大小受内部条件和外部环境的双重影响。内部条件表现在区域治理体系的制度环境和现有的产业与空间结构特征;外部环境表现在国际、国内经济激励,相近的外部环境作用于不同的内在条件上将会演化出不同大小的空间关联性。同时,区域内的产业类型也会内生地影响空间关联性的大小,主要体现在产业类型和产业尺度特征两个方面。在产业类型方面,若某地的产业多为高关联度产业,则较易出现产业集聚,表现为出现集聚的产业存在较强的关联性,即空间关联性较强。同时,若该区域内集聚程度较大的产业为顺趋势产业,即该类产业规模相比于所有产业处于上升趋势,表现出空间关联性的增强。在产业的尺度特征上,不同产业的发展适合不同尺度的空间范围,高技术产业的集聚主要依赖于知识溢出,常集聚于小尺度的基本单元,而传统型产业的发展需要一定的市场规模,因此表现为在较大尺度的基本单元上集中,同时,资源型产业依赖于特定的空间禀赋,表现为在特定空间的集聚。

5.2 讨论

根据以上结论,可以对本文发现的政策含义和未来研究的改进空间作如下讨论:(1)要实现优势互补高质量发展的区域经济布局,需要讨论当前的空间关联性是否符合经济规律。从现有分析看,研究空间的重点是从制度层面解决基本单元的协调问题,更大尺度、更具内聚力的空间内的空间关联性强是符合经济规律的。目前产业在更小尺度的基本单元上的空间关联性强是受现有制度环境、外部影响以及产业类型的共同作用,本文认为,产业仅在区县层次的高关联性是产业在空间上的低水平的表现,一个地区的产业在区县和城市层次的空间关联性同时降低也是低水平的表现。应该以城市为基本单元,增强城市间产业的互补性和差异化发展,形成规模经济,做强工业经济。(2)提高空间关联性的难易取决于产业基础能力。高关联度产业更易提高区域的空间关联性,在增强产业基础能力时亦需遵循集聚经济客观规律,把握好产业的尺度特征。对于传统型产业,市场规模是产业集聚的重要机制,应注重产业在城市层次的合理分工和布局调整;对于知识型产业,知识和信息溢出是产业集聚的重要机制,在区域发展早期,应该注重产业在区县层次的合作互动,随着这类产业的规模扩大,可以进一步增强这类产业在城市层次的融通补充,释放产业的结构红利,实现产业跨地区互动和优势互补,巩固中国工业在逆全球化背景下的竞争优势。(3)工业在结构和空间上的优化都向着符合工业强国标准的方向调整升级。本文仅就不同区域的空间关联性的大小和变化趋势进行分析,在后期的研究中,还可以区分以顺趋势型或逆趋势型产业为主导的空间关联性,以识别空间关联性的阶段性特征。

注释

①“Coagglomeration”是一个合成词,用来测度成对的产业或存在关联的一群产业的集聚程度。关联产业像“结对子”一样在空间上同地布局,因此本文将其译作“结对集聚”。②2018年11月中共中央、国务院发布了《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》,提出以京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群、关中平原城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展。本文研究上述7个城市群,并命名为重点城市群。③需要注意的是,2011年前后,中国工业企业数据库中关于企业的统计口径出现改变,分别是大中型工业企业和规模以上工业企业。一方面,从全时间段看,关键转折点在2008年,且2008—2013年变化较为平稳;另一方面,尽管统计样本不包括规模以下企业,但对照中国经济普查数据发现,该样本企业涵盖了所有工业企业就业人数的70%,所有工业企业销售额的90%,是影响各地产业空间形态的主要因素,可以认为具有一定的代表性。因此,可以认为样本选择对结果偏误的影响较小。

参考文献

[1] Xi Jinping. Promote regional economic layout to the high-quality development with complementary advantages. Qiushi,2019(24):4-9.[习近平.推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局.求是, 2019(24):4-9.]

[2] Wu Sanmang, Li Shantong. Empirical analysis of space-time evolution of geographic agglomeration of China's manufacturing based on the data from 1980 to 2008. Journal of Finance and Economics, 2010, 36(10):4-14.[吴三忙,李善同.中国制造业地理集聚的时空演变特征分析:1980—2008.财经研究, 2010, 36(10):4-14.]

[3] Zhao Jinli, Zhang Luocheng. The pattern evolvement of manufacturing and advantage change in Yangtze delta region.China Population, Resources and Environment, 2013, 23(S2):143-146.[赵金丽,张落成.长三角地区制造业格局演变与优势变化.中国人口·资源与环境, 2013, 23(S2):143-146.]

[4] Zheng Yanting, Wang Shaofei, Dai Lizhu, et al. Spatial and temporal evolution of manufacturing in the middle reaches of the Yangtze River based on micro enterprise data. Economic Geography, 2018, 38(5):117-125.[郑艳婷,王韶菲,戴荔珠,等.长江中游地区制造业企业时空演化格局.经济地理, 2018, 38(5):117-125.]

[5] Han Zenglin, Yang Wenyi, Guo Jianke, et al. The determination of the port-petrochemical industries'agglomeration level in the Bohai sea rim. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(8):1135-1144.[韩增林,杨文毅,郭建科,等.环渤海地区临港石化产业集聚水平测度.地理科学, 2017, 37(8):1135-1144.]

[6] He Canfei, Zhu Xiangdong, Kong Yinghui, et al. Agglomeration economy, incentive policy and the spatial pattern of Chinese computer manufacturing industry:A case study based on export data. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(10):1579-1588.[贺灿飞,朱向东,孔莹晖,等.集聚经济、政策激励与中国计算机制造业空间格局:基于贸易数据的实证研究.地理科学, 2018, 38(10):1579-1588.]

[7] Helsley R W, Strange W C. Coagglomeration, clusters, and the scale and composition of cities. Journal of Political Economy, 2014, 122(5):1064-1093.

[8] Diodato D, Neffke F, O'Clery N. Why do industries coagglomerate? How Marshallian externalities differ by industry and have evolved over time. Journal of Urban Economics, 2018, 106:1-26. DOI:10.1016/j.jue.2018.05.002.

[9] Ellison G, Glaeser E L. Geographic concentration in US manufacturing industries:A dartboard approach. Journal of Political Economy, 1997, 105(5):889-927.

[10] Ellison G, Glaeser E L, Kerr W R. What causes industry agglomeration? Evidence from coagglomeration patterns.American Economic Review, 2010, 100(3):1195-1213.

[11] Lu Jiangyong, Tao Zhigang. Industrial agglomeration and Co-agglomeration in China's manufacturing industries:With international comparison. Economic Research Journal, 2006, 41(3):103-114.[路江涌,陶志刚.中国制造业区域聚集及国际比较.经济研究, 2006, 41(3):103-114.]

[12] Wen Dongwei, Xian Guoming. Industrial agglomeration and its evolution in China's manufacturing industries(1998-2009). The Journal of World Economy, 2014, 37(3):3-31.[文东伟,冼国明.中国制造业产业集聚的程度及其演变趋势:1998—2009年.世界经济, 2014, 37(3):3-31.]

[13] Li Ruiqin, Sun Puyang. Geographical cluster and the self-selection effect of the firms:Comparative analysis on cluster of upstream and downstream industries and the specialized cluster. Finance&Trade Economics, 2018, 39(4):114-129.[李瑞琴,孙浦阳.地理集聚与企业的自选择效应:基于上、下游关联集聚和专业化集聚的比较研究.财贸经济,2018, 39(4):114-129.]

[14] Devereux M P, Griffith R, Simpson H. The geographic distribution of production activity in the UK. Regional Science and Urban Economics, 2004, 34(5):533-564.

[15] Ma Guoxia, Shi Minjun, Li Na. The degree of Co-agglomeration and the mechanism of spatial agglomerationin China's manufacturing industries. Management World, 2007(8):58-65[马国霞,石敏俊,李娜.中国制造业产业间集聚度及产业间集聚机制.管理世界, 2007(8):58-65.]

[16] Chen Xi, Zhu Jianhua, Li Guoping. Regional disparity and influencing factors of industrial co-agglomeration in Chinese manufacturing. Economic Geography, 2018, 38(12):104-110.[陈曦,朱建华,李国平.中国制造业产业间协同集聚的区域差异及其影响因素.经济地理, 2018, 38(12):104-110.]

[17] Proost S, Thisse J F. What can be learned from spatial economics? Journal of Economic Literature, 2019, 57(3):575-643.

[18] Jones L P. The measurement of hirschmanian linkages. The Quarterly Journal of Economics, 1976, 90(2):323-333.

[19] Los B. The empirical performance of a new inter-industry technology spillover measure//Saviotti P, Nooteboom B.Technology and Knowledge:From the Firm to Innovation Systems. Cheltenham:Edward Elagr, 2000:118-151.

[20] Cao Yuping. The measurement method of spatial economic distribution and its comment. Inquiry into Economic Issues,2016(8):185-190.[曹玉平.空间经济分布结构的测度方法及其评述.经济问题探索, 2016(8):185-190.]

[21] Javorcik B S. Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages. American Economic Review, 2004, 94(3):605-627.

[22] He Canfei, Pan Fenghua, Sun Lei. Geographical concentration of manufacturing industries in China. Acta Geographica Sinica, 2007, 62(12):1253-1264.[贺灿飞,潘峰华,孙蕾.中国制造业的地理集聚与形成机制.地理学报, 2007, 62(12):1253-1264.]

[23] Liu Shouying. Land System Reform and Economic Development in China. Beijing:China Renmin University Press,2018.[刘守英.土地制度与中国发展.北京:中国人民大学出版社, 2018.]

[24] Meng Meixia, Cao Xiguang, Zhang Xueliang. Does the special economic zones policy affect industrial agglomeration in China:Based on the agglomeration perspective of the cross administrative boundary. China Industrial Economics, 2019(11):79-97.[孟美侠,曹希广,张学良.开发区政策影响中国产业空间集聚吗:基于跨越行政边界的集聚视角.中国工业经济, 2019(11):79-97.]

[25] He C, Yan Y, Rigby D. Regional industrial evolution in China:Path dependence or path creation. Papers in Regional Sciences, 2018, 97(2):173-198.

[26] Trippl M, Grillitsch M, Isaksen A. Exogenous sources of regional industrial change:Attraction and absorption of nonlocal knowledge for new path development. Progress in Human Geography, 2018, 42(5):687-705.

[27] Mao Xiyan, He Canfei. A review of global-local interactions for regional development. Progress in Geography, 2019, 38(10):1449-1461.[毛熙彦,贺灿飞.区域发展的“全球—地方”互动机制研究.地理科学进展, 2019, 38(10):1449-1461.]

[28] Marshall A. Principles of Economics. London:MacMillan, 1890.

[29] He Canfei, Zhu Yangang, Zhu Shengjun. Industrial attributes, provincial characteristics and industrial agglomeration in China. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(10):1218-1228.[贺灿飞,朱彦刚,朱晟君.产业特性、区域特征与中国制造业省区集聚.地理学报, 2010, 65(10):1218-1228.]

[30] Song Lingyun, Wang Xianbin. Key industrial policies, resource relocations and industrial productivity. Management World, 2013(12):63-77.[宋凌云,王贤彬.重点产业政策、资源重置与产业生产率.管理世界, 2013(12):63-77.]

[31] Lu Ming. The Power of Space:Geography, Politics, and Urban Development. Shanghai:Truth&Wisdom Press, 2013.[陆铭.空间的力量:地理、政治与城市发展.上海:格致出版社, 2013.]

[32] Krugman P. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 1991, 99(3):483-499.

[33] O'Sullivan A, Strange W C. The emergence of coagglomeration. Journal of Economic Geography, 2018, 18(2):293-317.

[34] Institute of Industrial Economics of CASS. China's Industrial Development Report(2019). Beijing:Economic Management Press, 2020.[中国社会科学院工业经济研究所.中国工业发展报告2019.北京:经济管理出版社, 2020.]

[35] Cai Zhibing. The formation path of regional economic layout with high-quality development:Based on the perspective of regional complementary advantages. Reform, 2020(8):132-146.[蔡之兵.高质量发展的区域经济布局的形成路径:基于区域优势互补的视角.改革, 2020(8):132-146.]

微信号:zkevind

Email:zkeyun@ruc.edu.cn