从城市竞争到区域合作时间: 2015-07-30信息来源:经济体制改革 2014年第5期 作者:尹来盛 冯邦彦 责编:wl_admin

从城市竞争到区域合作——兼论我国城市化地区治理体系的重构

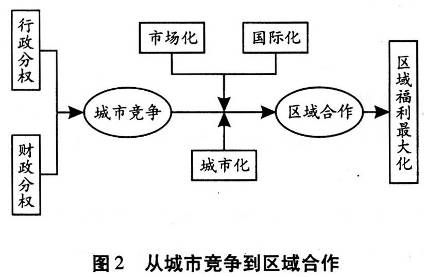

[摘要]在现有分税制和晋升锦标赛体制下,我国地方政府间呈现出严重的“为增长而竞争”的态势。地方竞争有利于调动地方发展经济的积极性,但过度竞争也催生了一系列的负面效应。在市场化、城市化、国际化的综合作用下,城市群正逐步向大都市区转变,现有的政府碎化体制与区域一体化发展之间存在着严重的冲突,构建适宜的区域治理体系势在必行。因此,我国城市化地区治理体系的重构可采取以下措施:优化地方政府体制,完善区域治理机制,改革地方政府考核体系等。

[关键词]城市群;大都市区;政府碎化;区域治理

竞争是市场经济的活力来源,也是市场经济改革的目标。竞争不仅存在于个人、企业之间,也存在于地方政府之间。其中,地方政府竞争是解释我国“经济奇迹”的主流范式之一。[1-4]然而,大多数研究者只关注到竞争带来的好处,却忽视了其巨大的负面效应,如各自为政、市场分割、产业同构、以邻为壑等“为增长而竞争”的代价。随着经济全球化的不断深入,城市群成为我国城市化的主要空间载体,城市群超越单个城市成为全球竞争的主要单元和参与国际竞争的战略平台,是衡量一个国家竞争力的重要标志。我国以珠三角、长三角和京津冀为代表的一批城市群正在迅速崛起。随着区域一体化的快速推进,城市群逐步融合为大都市区,碎片化的地方政府体制导致城市群在诸多决策面前难以“拧成一股绳”,损害了其作为整体参与全球竞争的实力。如何重构区域治理体系,提升大都市区整体竞争力,成为一个亟待研究的课题。

一、政府碎化:中国城市群政府体制的现状

新中国成立以来,我国承袭了古代郡县制行政体系的许多重要特征,如属地化管理、行政逐级发包等,总体上形成了包括中央、省、市(地区)、县(县级市、区)、乡(镇、街道)五级的政府体制。从组织结构的角度来看,我国行政体制实际上是一种M型组织和U型组织的混合体。[5]改革开放之前的计划经济时期,在全国一盘棋的大一统体制下,各级地方政府按照中央的计划指令安排生产与分配,地方政府几乎完全没有自主性,主要起着上传下达的中介作用,算不上是实质的经济组织单元。强势的中央政府有利于集中有限的资源,进行国民经济的恢复建设,适应了当时国内国外特殊的政治环境,但同时也使得国家濒临崩溃。改革开放以来,为了鼓励地方发展经济和发挥地方政府的积极性,中央和地方进行了分税制和分权制改革,地方政府逐步成为一个相对独立的经济单元。在“以经济建设为中心”的指导下,上级政府对下级政府的考核主要以GDP增长为主,并以此作为决定地方官员升迁的重要标准,由此引发了地方政府间“为增长而竞争”的晋升锦标赛。

1.分税制改革与分权制改革

财政分权是我国从计划经济走向市场经济的重要环节。建国之初,我国实行了与计划经济体制相配套的高度集中的财政管理体制。改革开放后,我国对财政体制改革进行了逐步的探索。到20世纪末,和许多其他国家一样,我国也加入了财政分权改革的浪潮。总的来说,自新中国成立以来,我国的财政税收体制发展大致可以划分为3个阶段:第一阶段从建国后到1978年之前,主要实行统收统支的财政集中体制;第二阶段从1978~1993年,中央政府逐步放权,实行分成和财政包干体制;1994年分税制改革之后进入第三个阶段。[6]

1978年以来,我国进行了以财政分权为核心的改革。中央政府自上而下构筑的分权体制将大量的财政资源和经济自主权下放的同时,也将经济的、社会的、政治的一系列任务下放给地方政府。除了在财政上实行了不充分的分税制改革,在投资上实行按投资额度划分审批的制度,在金融领域基本上是以国有银行为主导的局面,金融政策集中在央行,在对外开放上主要以中央管理为主,无论是对外开放的经济领域还是对外开放的地域范围,均由中央政府统筹,地方政府只有执行的权利。与财政分权体制相比,中国的政治体制却相当集中,可以视为一个多部门层级结构(M结构)。因此,有学者认为中国的特色在于存在一种“权利二元体系”,即政治权利的集中与财政权利的分散。[7]

分税制改革导致了地方财政所占比重从60%以上降至50%以下,也导致地方财政收入与地方政府职责的不匹配(如图1所示)。如2003年预算内收入中地方政府占45.8%,财政收入总额中地方政府占60.9%,这些比重都明显低于相应的财政支出中地方政府所占的份额。同时,财政收入中地方政府所占比重也低于20世纪90年代初期财政支出中地方政府所占份额,其主要原因是1994年的分税制改革以提高中央政府收入比重为重要目标(这次改革没有改变支出划分格局)。在地方政府巨大的收支缺口下,中央政府的财政转移工具成为地方政府弥补财政短缺的主要依赖之一,由此衍生出“跑部钱进”的现象。

2.地方政府“为增长而竞争”

尽管我国的分权制改革远不明晰,分税制改革政策制定的权限依然掌握在中央手中,分税制的层级及税种划分也不完全,但地方政府在一定程度上获得了剩余索取权,从而拥有“施展拳脚”的空间。通过辖区边界确定地方政府的税基、GDP的统计范围、地方规制的效力以及提供公共服务的责任等,使其在地方治理中起着重要的作用。

1978年实施的改革开放政策,使得地方政府第一次有了经济发展的“客户”。1994年,以“收入集权”为特征的分税制改革,进一步强化了地方政府的经济导向。分税制带来的地方财政税源主要依靠营业税,而该税种主要与商住用地出让金有关。因此,当一个地方制造业的发展开始对本地服务业产生溢出效应时,必然会产生地方政府为获得服务业营业税与商住用地出让金而进一步强化制造业招商引资的激励,甚至卷入“竞次式(Race to bottom)”竞争。[8]各地为吸引投资商的激烈争夺由此展开,特别是被称为“兄弟竞争”的横向竞争(Interjurisdictional Competition/Horizontal Competition)。[9]地方政府竞争的主要形式包括:一是基础设施竞争;二是税收优惠竞争;三是土地出让优惠;四是放松环境、社会保障等行政管制。[10]在信息不对称的情况下,地方政府竞争最终导致的必然是政府的“补贴”超过投资者决定投资所需的最低需求,从而出现“企业剩余(Corporate Surplus)”。

另外,房地产成为各地支柱产业也是地方政府竞争背景下发生系统性偏差的主要表现之一。1990年前后我国进行了房地产制度改革,使城市的土地和房产成为可以交易的产品,国家通过《土地法》和《规划法》把大部分土地收益权和支配权给了地方政府特别是城市政府,使得城市政府第一次有了自己可以经营的产品。1994年实施的中央和地方分税制改革,地方政府第一次取得了税收的剩余索取权(Residual rights)。而没有纳入预算,缺乏法律规范的土地出让金就成为地方政府弥补财政收支缺口的主要手段。一方面,地方政府为了吸引投资者投资,进而产生GDP和税收收入,其主要手段是低价提供用地,由此导致的是各地方政府之间竞相压价;另一方面,地方政府为了弥补财政缺口,通过拍卖商住用地可以获得可观的收入,由此导致“土地财政”盛行。2009年,全国卖地收入达到1万亿元,占全国GDP比重为4.4%;2011年全国土地出让收入达3.15万亿元,占财政收入和GDP比重分别为30.36%和6.68%。大部分城市土地出让金收入占财政收入一半,甚至高达60%,[11]由此导致的是“地王”频现以及居高不下的房价。

随着经济的快速发展以及城市化的不断推进,原有碎化的地方政府正在形成强大的行政“利维坦”。一方面,财权和事权的划分不匹配,导致地方政府财政资金紧张;另一方面,分权化和分税制改革过程中,区域治理体系和地方考核机制严重滞后。在以上因素的综合作用下,地方政府之间展开了“为增长而竞争”的晋升锦标赛,进一步强化了地方政府的碎化现象,地方政府竞争的负面效应不断强化。地方市场的分割和相互封锁,区域环境的日趋恶化,招商引资的相互压价等,不仅影响区域整体利益,而且还会引起一系列地区间的冲突和矛盾。

二、发展转型:从城市群到大都市区

城市群是城市发展的重要空间组织形式,也是我国未来城市化发展的主要空间载体。目前,我国已涌现出一批以长三角、珠三角、京津冀为代表的城市群。基于相似的区位条件,城市群内城市在经济发展中展开了激烈的竞争。然而,在市场化、城市化、国际化等力量的综合作用下,城市群内单个城市空间不断扩展蔓延,原先分割的城市间的边界日渐消融,要素流动不断增强,人员流动更加频繁,产业联系更加紧密,城市群逐步向大都市区过渡,并作为一个整体参与国内国际竞争。[12]原先单个的城市治理(Urban Governance)模式难以适应一体化发展的需要,需要从区域的角度来审视大都市区的治理问题。

1.市场化:削弱了政府对生产要素的控制能力

改革开放以来,我国实施了一系列经济社会体制改革,积极探索从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转轨,逐步发挥出市场在资源配置中的决定性作用。各种生产要素的流动性不断增强,居民、劳动者、投资者等能够适度地“用脚投票”,为财政竞争机制发挥作用提供了条件。地方政府除了通过制度创新和技术创新来促进资源的优化配置和提升劳动生产率,还可以通过吸引要素的净流入来促进经济增长。目前,我国许多城市主要依靠廉价的土地价格和基础设施补贴来吸引投资,这些竞争优势虽然能够在短期内奏效,但往往转瞬即逝。那些希望取得持续竞争优势的城市必须转移到通过制度创新和环境优势等来吸引人才和智力资本。

地方政府为了实现高速的经济增长,始终把对资本的追逐放在第一位,其中招商引资是最主要的策略,也成为地方政府及官员考核的主要指标之一。作为投资者,企业选择投资区位除了生产配套,另外就是制度环境,主要就是各种优惠政策。一般来说,政策的稳定性、自然资源和人力资本的可得性、市场规模、基础设施及东道主对投资者的态度等,对直接投资者的决策会产生影响。[13]在投资环境逐步改善的条件下,地方政府为了吸引资本尤其是外资,自行制定各种税收优惠政策,包括减免地方所得税、增值税地方分成部分返还等,甚至直接采用财政补贴的形式来规避中央政府部门对税收优惠政策的检查。除此之外,土地出让金优惠也是政府吸引投资的另一个主要手段。为了降低投资者的投资成本,许多地方政府通过擅自降低土地出让金的办法来吸引投资者。有些地方为了招商引资,甚至放宽环境标准和劳动保护标准,创造所谓的“环境红利”和“制度红利”。这些措施在外资短缺的情况下,地方政府间的竞争就变成零和博弈(Zero-sum game)甚至负和博弈(Negative-sum game),产生了许多负的外部性,如产业同构、税收损失、环境污染、社保短缺等。

2.城市化:促进了城市之间行政边界的日趋消融

改革开放以来,我国政治经济和城市面貌均发生了巨大的改变。特别是分税制和分权化改革,改变了地方政府与中央政府间的权利界限和资源配置,使得地方政府拥有更多的经济自主权,并专注于本辖区的利益,其中一个直观表现就是城市化的快速推进。1978年,珠三角地区的建制镇仅32座,90年代初增加到400多座,其中人口在5000~10000的有100多座。至2012年,珠三角地区地级以上城市9个,县(县级市)共15个,镇306个。按各城市常住人口计算,2012年,广州市已增至1283万,深圳为1054万人,其他地级以上城市常住人口都在百万以上,全地区人口在万人以上规模的城镇多达百余个,其中包括一批10万人以上的大镇。珠三角已从单中心城市格局转变为我国城镇分布最密集,城镇化水平最高的地区之一。统计数据显示,1990年,珠三角常住人口为2369.93万人,城镇人口为1696.63万人,城市化率71.6%。2012年,珠三角常住人口为5646万人,城镇人口为4687万人,城市化率为83%。22年间,珠三角城镇人口总量翻了一番多。[14]

伴随人口城市化的是空间城市化。城市化进程的不断推进,使得部分城市人口和城区面积不断膨胀,相邻城区之间的空间距离逐渐拉近,并逐渐连接起来,出现了都市连绵区或者大都市区。20世纪90年代以来,各类开发区在各城市边缘区的泛滥是我国城市蔓延的主要形式。1990—1995年间,我国城市人口增长了21.6%,而城市建成区面积同期增长了90.4%,城市建成区面积增速远超城市人口增速。随着住房制度市场化改革的深入,房地产成为近年来我国经济增长的主要支柱产业,各地在土地财政的驱使下,各种“圈地运动”此起彼伏,成为新一轮城市蔓延的主要形式。21世纪以来,国内城市的建成区面积扩张了50%,而城镇人口只增加了26%,意味着我国土地城镇化的速度快于人口城镇化的速度,而且基本快了一倍。以广佛为代表的城市之间以通勤为代表的各种都市圈开始出现,同城化在我国许多城市化地区开始提上政府议事日程。

3.国际化:强化了规模经济在竞争中的作用

按照克鲁格曼新国际贸易理论,在不完全竞争的条件下,产业竞争优势的一个重要来源就是规模经济,其借以实现的产业组织形式是产业集聚,即“相互关联的公司和机构在某一特定地域的地理集中,包括专门供应商、服务提供商、辅助机构(如大学、标准机构、行业协会等)”。产业集聚作为一种空间组织形式,需要区域之间进行协调。城市群为保持各自的竞争优势,提升整体竞争力,必须通过城市群协调发展规划、整合区域资源、优化产业结构、衔接基础设施、解决环境生态等问题。城市间产业的合理布局、协调发展是决定城市群协调发展的核心内容,也是发挥城市群集聚优势和规模效应的前提。[15]

在改革开放初期,我国各地曾呈现出严重的地方保护主义。一方面,地方政府的垄断行为抬高了商品价格,消费者多样性的选择需要被剥夺,损害了消费者的利益。另一方面,各地生产的产品只能在地域狭小的市场销售,直接带来规模经济的损失,影响资源的优化配置。市场化和国际化的发展,使国内地方保护主义大为改善。企业不仅要面对国内企业的竞争,同时也要直面跨国公司的市场侵入。不再拥有地方保护的原有作坊式的生产经营显然不适合国际化的竞争,兼并融合成为企业做大进而做强的一条有效途径。在产业层面,产业集聚是国际竞争力的重要来源。根据克鲁格曼的战略性贸易理论,资源向产业集聚即产业规模的扩大会提升产业的竞争力,这些理论启示我们,差异化的错位发展、内部分工与合作对于实现产业的规模经济,进而提升产业国际竞争力的重要性。然而,现实中各省市和各城市间产业结构同化严重,如在长三角地区,上海与江苏、浙江的产业结构相似系数分别为0.82、0.76,江苏与浙江的相似系数高达0.97;苏州、常州、无锡3市的主导产业基本上是机械、纺织、化工、冶金、食品、电子信息等。[16]

伴随着城市群逐步向大都市区转变,并成为我国城市化和国际化战略的主体,成为我国参与国际竞争的战略平台。大都市区作为一个有机的整体,需要从整合发展的角度来思考大都市区的协调发展问题。实现大都市区综合实力的提升,需要我们分别从企业、产业、城市等方面来整合发展,构建适宜的大都市区治理机制,逐步实现从城市竞争向区域合作转变,进而实现大都市区整体竞争力1+1>2的效果(如图2所示)。

三、结论与建议

政府碎片化下的地方政府竞争在粗放型发展阶段曾通过鼓励地方制度创新发挥过积极作用,表明通过强化地方竞争进而促进经济增长,在一定区域范畴、一定发展阶段是可行的。随着市场化的改革、城市化的发展和国际化的推进,政府碎片化下各种“大而全”、“小而全”的产业发展将不同程度地引发城市间的“兄弟竞争”现象;碎片化政府体制下各自的城市规划只能导致以自我为中心的自下而上的城市蔓延。针对城市之间竞争战略的有效性,国际著名规划学者约翰·弗里德曼(John Friedmann)直截了当地表示:“我从来都不赞成城市之间的竞争”。[17]经济基础决定上层建筑,这种僵化的行政体制必须随着经济环境的变化而演变。政府碎片化下如何实现大都市区内产业间的协同发展,从而在更大的范围内促进产业的集群发展,提升大都市区的整体竞争力,这一切都需要我们重新思考分权条件下的政府碎片化所带来的区域合作与治理难题。

尽管有越来越多的学者已经意识到大都市区内地方政府间合作的重要性,并提出整合和协调地方发展等政策建议。但相关研究的缺陷是没能从根本上找准大都市区合作的困难所在。从以上分析我们得出:大都市区的一体化发展与碎片化的地方政府体制之间的矛盾,是问题的根本所在;促进大都市区内碎片化的地方政府间展开合作,、是实现区域善治的核心。随着“三化”的同步推进,必须对政府组织与经济发展之间的矛盾进行调适,可采取的措施包括:破除碎片化的地方政府体制,适度调整城市化地区的行政区划,如采取撤县(市)设区等城市兼并措施;逐步构建起包括地方政府、NGO、企业和市民代表等在内的多元化治理结构、网络化治理模式以及各种利益补偿和让渡机制等区域协调治理机制;优化以GDP为主要标准的地方官员绩效考核机制,逐步将提供公共产品与公共服务作为考核城市政府及其官员的主要标准,努力打造服务型政府。

参考文献:

[1]周业安.地方政府竞争与经济增长[J].中国人民大学学报,2003,(01):97-103.

[2]张军,周黎安编.为增长而竞争:中国增长的政治经济学[M].上海:上海人民出版社,2008.

[3]周黎安.转型中的地方政府:官员激励与治理[M].上海:格致出版社、上海人民出版社,2008.

[4]张五常.中国的经济制度[M].北京:中信出版社.2009.

[5]王春超,余静文.政府间组织结构创新与城市群整体经济绩效:以珠江三角洲城市群为例[J].世界经济,2011,(01):143-160.

[6]张晏,龚六堂.分税制改革、财政分权与中国经济增长[J].经济学(季刊),2005,(01):75-108.

[7]殷存毅.区域发展与政策[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[8]陶然,陆曦,苏福兵等.地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J].经济研究,2009,(07):21-34.

[9]周业安.中国地方政府竞争30年[J].教学与研究,2009,(11):28-36.

[10]蒋震,邢军.地方政府“土地财政”是如何产生的[J].宏观经济研究,2011,(01):20-24.

[11]卢洪友.土地财政根源:“竞争冲动”还是“无奈之举”——来自中国地市的经验证据[J].经济社会体制比较,2011,(01):88-98.

[12]尹来盛.政府碎化、都市治理与经济发展[D].广州:暨南大学博士学位论文,2012.

[13]周克清.论资本税收竞争及其经验效果[J].财贸经济,2006,(04):87-91.

[14]广东省统计局.广东统计年鉴(1990-2012)[M].北京:中国统计出版社,1990~2012年.

[15]程玉鸿,许学强.珠江三角洲城市群产业竞争力比较[J].经济地理,2007,(03):418-422.

[16]汪丽.我国城市群发展现状、问题和对策研究[J].宏观经济管理,2005,(06):40-42.

[17]胡以志.“我从来都不赞成城市之间的竞争”——对话约翰·弗里德曼教授[J].国际城市规划,2011,(05):109-110.