区域政策

多中心治理理论视角下京津冀区域环境协同治理探析时间: 2016-09-15信息来源:汪泽波 王鸿雁 作者:hjr_admin 责编:

摘要:环境治理是国家治理的重要内容之一。京津冀环境污染治理是一个复杂的系统工程,关系每个社会成员的切身利益,需要区域内利益相关方积极主动参与其中,从而改变过去以政府为主从上而下的单中心治理模式。文章以京津冀环境治理问题入手分析区域环境协同治理的必要性,总结了多中心治理与环境协同治理理论与实践发展的现状,尝试着提出基于政府、企业、民众、非政府环保组织“四中心”区域环境协同治理模式,分析其各参与主体在治理过程中的角色与责任,以及利用“道德”的力量促使环境治理目标实现的必要性。关键词:多中心治理;协同治理;环境治理;京津冀

中图分类号:F205 文献标识码:A 文章编号:1671—4407(2016)06—157—07

基金项目:国家自然科学基金项目“企业隐性环境知识管理及其对环境绩效和经济绩效关系的作用机理研究”(71272188)

作者简介:汪泽波(1986~ ),男,安徽安庆人,博士生,研究方向为能源、环境政策与区域发展;王鸿雁(1973~ ),女,博士,讲师,研究方向为战略管理、国际商务。

The Analysis of the Regional Environmental Collaborative Governance of Beijing—Tianjin—Hebei from the Perspective of Polycentric Governance Theory

WANG Zebo1, WANG Hongyan2

(1. School of Government, Peking University, Beijing 100871, China; 2. School of Business Administration, China University of Petroleum, Beijing 102249, China)

Abstract: Environmental governance is an important content of national governance. Beijing—Tianjin—Hebei environmental pollution control is a complex system, and concerns the interest of the each social member, which needs area stakeholders actively to be involved, so as to change the past single center management model mainly by the government from the top to the bottom. This paper analyzes the necessity of collaborative management in Beijing—Tianjin—Hebei environmental governance, and summarizes the present situation of the development of the polycentric governance and the environment coordinated governance theory and practice, and tries to put forward the "four centers" regional environmental cooperative governance model of regional environmental cooperation governance based on government, enterprises, public and nongovernmental environmental protection organization, and analyzes the roles and responsibilities of the participating subjects in the process of governance and the necessity of using the power of “morality” to realize the goal of environmental governance.

Key words: polycentric governance; collaborative governance; environmental governance; Beijing—Tianjin—Hebei

1 引言

京津冀地区环境污染问题十分严重,呈现跨区域、不分行政边界的特点,表现为欠发达地区污染源污染物对相对发达地区造成二次污染。以空气污染为例,2013年地区排放SO2158.86万吨,占全国排放总量的8%,排放NOx213.05万吨,占全国排放总量的10%,排放烟(粉)尘146.01万吨,占全国排放总量的11%,总体看这些比例都比较高。雾霾十分严重,北京2013 年细颗粒物(PM2.5)年均浓度每立方米89.5微克/立方米,超标156%,河北2013年全省设区市重度污染以上天数平均为80天,占全年总天数的21.92%。天津2013年细颗粒物(PM2.5)年平均浓度为96微克/立方米,超过年平均标准(35微克/立方米)1.7倍。京津冀环境问题亟需区域联动、协同治理①。过去靠政府主导“从下而下”以控制和命令方式推动的环境治理效果并不十分理想,也遇到很大的挑战,而基于排污权交易和绿色财税的市场工具在我国又还没有建立完整的体系。因此,区域环境治理需要借助于政府和市场之外的“第三种力量”——道德[1]。最优的环境治理要求与环境利益相关者都应该积极参与到环境治理过程中,以“主人翁”态度履行自己的责任。

2 多中心治理理论

2.1 多中心治理概念

20世纪70、80年代,在全球化、分权化和市场化潮流推动下,西方国家开始了“治理革命”[2],涌现出协作型公共管理、多中心治理、数字化治理、网络化治理、整体治理等多种政府治理理论。其中,“多中心治理是指社会中多元的行为主体(政府组织、企业组织、公民组织、利益团体、政党组织、个人)基于一定的集体行动规则,通过相互博弈、相互调适、共同参与和合作等互动关系,形成协作式的公共事务组织模式来有效地进行公共事务管理和提供优质的公共服务,实现持续发展的绩效目标。”[3]这是以历史上第一个诺贝尔经济学奖女性获得者——Elinor Ostrom[4]为代表的制度学派提出的一个治理领域核心概念,它是一种与单中心权威秩序思维直接对立的理论。在环境治理方面,Elinor Ostrom指出建立自我组织的多中心体制十分必要[5]。

2.2 多中心治理理论在我国的发展

吴坚[6]分析了长三角跨界水污染的现实困境和治理难题,提出构建以协商为基础、以政府为主导的区域多中心跨界水污染治理体系来解决跨界水污染治理问题,强调自主、协商和信任,充分调动政府、市场和自组织的力量,实现跨界水污染的善治。臧乃康[7]利用多中心理论分析长三角区域公共治理合作机制,提出利用企业和民间自发、分散的合作意愿和经济要素的流动可以全面推动长三角区域公共治理合作机制的建立。谢国旺[8]结合社会、生态系统框架以及制度经济学的视角,将制度背景、水务行业的经济属性以及水务行业的治理制度选择结合起来,构建了“多中心”的水务治理改革框架。纪泽民[9]总结中新天津生态城在建设与管理过程中探索了多元共治的治理模式相关经验,在政府层面实现规划建设与政策协同,在企业层面落实社会责任与技术实践,在社区层面搭建居民自治与参与的平台,在公众层面促进低碳生活方式养成。

3 多元参与的环境协同治理

3.1 环境治理概念

环境治理是指为应对环境变化采取的相关措施,包括激励、知识传播、鼓励多元机构参与、决策和治理行为等方面措施,以及监督流程、机制组织设置,并分析决策对环境参与主体的影响和结果。和传统的管理不同的是,环境治理不仅包括政府的行为,而且包含社区、企业和非政府环保组织,建立多层次、跨部门、混合的协同治理模式,更加关注于政策和经济之间的联系,和这些关系的形成过程以及对环境行动主体身份、行动和结果的影响[10]。

3.2 政府在环境治协同理中角色转变

环境治理作为公共治理的重要组成部分,一直是社会经济发展重点关注的问题。对于政府在治理中所起到的作用,不同学者有不同的观点。Rhodes[11]淡化政府在治理中的作用,认为依靠包括公共和私人建立社区网络化、自我管理的跨政府间治理,能够建立起没有政府的新治理模式(governing without government)。相反,Pierre & Peters认为政府掌控着社会的主要资源,在治理中仍然发挥着不可替代的作用[12]。Armitage & Loë[13]认为政府在环境治理过程中发挥的作用不再是最重要。过去靠政府从上而下强制性推动的“命令和控制”管理模式虽然在一定时间和范围内取得效果,但是由于遭到企业的抵触使得社会因此付出高昂监督管理的成本。Holling & Meffe[14]将这一问题归结为自然资源管理的“病理学”(pathology of natural resource management)。解决这个问题不能单纯依靠“命令和控制”方式,必须采用创新的激励措施,引入更灵活的机构、更知道自我管理的企业和具有环保知识的公民参与其中。最近,在环境治理出现了一些新的方法,如过去政府对企业靠监管不一定有效的措施可以采用通过合作的方式实现;为应对环境治理行政分割的矛盾,可以建立跨区域治理网络组织,采取自适应性和多层次治理,等等。考虑到政府在环境治理过程中“能力”有限,环境治理需要建立开放包容的多元参与的混合治理模式,充分利用市场机制和激励(经济、社会)措施,鼓励集体行动,强调环境参与主体多元化。

3.3 最优环境治理

环境治理关注内容主要集中于六个方面:责任与法制、参与主体和角色、相互配合作用和规模、适应性灵活性学习、评价监控、环保知识积累。环境治理的特征包括参与式对话和协商、决策权下放、灵活性而不是均质性、包容性、透明化、建立制度化共识,从上下等级结构转向合作协调[15]。

环境治理面临问题很多,如何实现 治理最优化?Esty[16]认为主要是因为信息不对称和监督不到位、外部性和结构性调控失衡以及公共选择的失败造成环境治理问题复杂化。通过提高环境治理市场化、建立多元参与环境治理结构、增加治理透明度、鼓励竞争和合作以及平衡公众意见和专家建议,以此达到最优的环境治理。

3.4 环境协同治理实践

20世纪90年代,西方国家在环境治理政策实施过程中国家层面的作用发生了一些变化,不在是自上而下的命令和控制监督,更多的是强调多层次的协商和分散决策,建立独特的多中心治理模式。这样可以在更大范围内鼓励更多环境利益相关方参与到过去主要由政府主导的环境治理中去。政府尝试着与企业通过自愿协商建立环境合作伙伴(environmental partnerships)(以西欧一些国家为主)或者采取管理灵活性的举措(regulatory flexibility)(尤其是在美国),以降低政府管理对行业生产的干扰,提高企业环境治理的自律。以澳大利亚的“环境改善计划”为例(environment improvement plan,简称为“EIP”)[15]。该计划明确提出企业生产改善可以与当地社区、政府、环保局等相关政府部门一起协商,包含完成明确的改进时间表和监测计划细节等问题,包括采用新的工程设备、改善操作手法以及监控、评估和审核措施等。这个计划和传统的环境治理的不同表现在一方面强调企业主动性和自我管理,另一方面从传统单纯的管理和被管理的关系引入了第三方监督和信息披露措施。突出了包括政府、企业、民间、和社区利益等环境相关者之间对话和共同合作,而不是过去以政府为主导的治理模式,有利于不同利益相关方进行利益协调,这样会使得当地复杂的环境问题在环境治理过程中得到更加及时的反映,寻找到合适的治理方法[17~18]。

3.5 我国区域环境协同治理研究概况

崔晶[19]和沈承诚[20]从环境治理跨域性和流动性角度分析,认为都市圈政府之间需要加强合作,通过利益补偿和财政转移支付制度建设、水权和污染权交易机制建设、官员提升以及政绩考核体系中加强生态治理指标的权重等措施破解阻碍合作的障碍。金太军等[21]论证了长三角洲区域生态治理政府间的协作关系,认为建立健全法律机制、健全生态补偿机制以及通过完善政绩评估体系很有必要性。分析现有文献,一般都强调要发挥政府、市场、民众参与的重要性[22],建立多元联动的区域生态合作治理机制[23],从认知的协调统一、相关制度的优化完善及利益的协调破除合作的困境[24]。

对于京津冀地区环境治理,学者给予很多关注。王家庭、曹清峰[25] 分析了京津冀地区在生态环境治理过程中存在治理强度不够、受地方利益分割制约以及生态治理成本与收益不匹配等问题,需要建立跨区域的生态治理机构、引入市场机制配置生态资源要素、鼓励公众参与和社会监督以形成地区政府、市场和社会之间有效的环境协同治理机制。高建、白天成[26]分析了京津冀环境协同治理中政府合作的必要性,应从统一“三地”环境治理合作理念、制定政府间利益协调机制、建立统一的环保机构和环保政策以及建立和完善京津冀环境治理政府协同法制体系等方面加强合作。

4 构建京津冀多中心环境协同治理模式

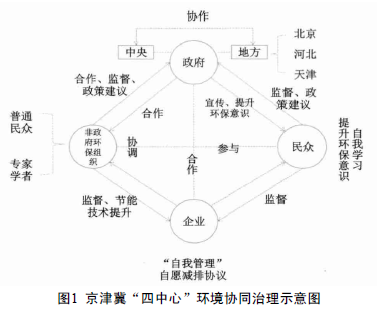

京津冀环境的好坏与该地区每个社会成员休戚相关,环境治理需要每个社会成员与组织共同参与。基于多中心治理理论与环境协同治理的需要,结合京津冀环境治理的现状,建立以政府、企业、民众和非政府环保组织“四中心”菱形架构体系,彼此之间是相互关联的“利益共同体”(图1)。在过去研究中,一般把非政府环保组织放在公众范畴内,这里为了突出其在环境治理中的作用,将其从民众中独立出来成为一个独立的中心。

在多中心环境协同治理过程中要求坚持“利益协调、目标统一、治理合作、主动自觉”的原则。(1)在政府与企业之间,二者不再是监督与被监督的关系,而是合作关系;企业成为环境治理主动参与者与政府达成减排协议。(2)在政府与民众之间,政府向民众宣传环境治理知识,提高其主动参与意识;民众对政府采取的环境治理措施进行监督,并提供合理化建议。(3)在企业与民众之间,企业生产要采取环境友好的方式,对民众负责;民众对企业生产过程和环境治理情况进行监督。(4)在企业与非政府环保组织之间,二者不是简单的监督与被监督的关系,非政府环保组织会利用自己的专业知识帮助企业进行技术革新,提升节能减排的能力。(5)在非政府环保组织与民众之间,民众根据自身的情况选择加入非政府环保组织,利用集体的力量维护自己的环境权利,影响政府的决策,并对企业进行监督;非政府环保组织运用自身广泛影响力向民众普及环保知识。(6)在政府与非政府环保组织之间,主要是合作互补的关系,在政府无法监管的领域,非政府环保组织可以加强协调。

5 政府在京津冀多中心环境协同治理中的角色

环境治理过程中,政府为实现经济社会发展和环境保护的平衡,需要在宏观层面把控环境治理方向。从以政府为主导的传统环境治理模式转向多中心治理模式,需要一个渐进的过程,在转变的过程中政府需要从以下几个方面确定自己在环境治理中的角色,在政策实施过程中阳光操作,做到政策透明、信息公开。

5.1 顺理中央与地方、京津冀府际间环境治理权责关系

政府在环境治理中起主导作用。垂直方向上,中央政府和地方政府在环境治理认识存在差别,中央政府基于全局考虑制定环境治理的目标,由地方政府去实现,表现为“委托—代理”模式,在现实的实践过程中主要存在中央对地方监管和激励不足,使得这一关系失灵;在水平上,地方政府之间,由于行政分割、发展差异在环境治理问题上存在利益博弈和“搭便车”现象。以京津冀地区为例,北京发展相对周边地区处于后工业化阶段,环境污染主要来源交通与生活服务部门,但河北的大部分地区处于工业化发展的关键时期,工业生产排放大量的污染物,给北京带来负面影响。在环境治理上需要京津冀三地政府合作与利益协调,建立区域环境生态补偿机制,平衡地区利益关系。

5.2 完善京津冀地方政府官员环境治理考核制度

经济发展是国家治理的出发点与归宿点,是考核地方发展的重要衡量指标。发展经济与环境保护在国家治理中存在矛盾,过去一段时间以经济目标为主导的发展压力,加上“量化考核、绩效排名与择优提拔力”的政治锦标赛体制[27~28]让地方政府官员在环境治理上存在惰性。京津冀环境治理过程中,有必要把资源消耗、环境损害、生态效益等指标纳入经济社会发展综合评价体系,大幅增加其在地方官员政绩考核中的权重,对领导干部实行自然资源资产和环境责任离任审计。日前,国家出台《关于加快推进生态文明建设的意见》明确“对违背科学发展要求、造成资源环境生态严重破坏的要记录在案,实行终身追责”。

5.3 制定适应京津冀区域环境治理的法律法规

党的十八届四中全会对全面推进依法治国进行重要战略部署,在环境治理过程中同样需要加大治理的法治化建设。在完善现有环境治理法律法规的同时,尝试建立适应地区环境治理特点的跨区域的环境治理法律法规。在京津冀地区可以由三地政府联合起草制定环境治理统一行动标准,明确行动主体、任务分工与协作保障机制以及对治理懈怠的惩罚措施。环境治理法制化能够使环境治理措施在强制力作后盾的前提下得到更加有效的执行[29]。

5.4 建立京津冀区域绿色GDP核算体系、推动财税改革、建立绿色税收体制

绿色GDP是在国民经济核算过程中考虑经济生产带来的环境污染、自然资源退化所付出的环境成本以及通过环境保护产生的经济效益。区域绿色GDP核算是在绿色GDP的基础上考虑地区区位因素,可以更加真实了解区域层面国民经济发展状况[30]。为了比较全面分析掌握京津冀地区经济发展的情况,可以在京津冀地区国民经济产出表基础上尝试建立三地绿色GDP核算体系,以此作为环境治理好坏的考核依据,使得区域环境治理更加有的放矢。

财税改革是我国为完善国民收入分配格局亟需推进的一项重要工作,与之相关的是环境税和资源税征收。建立“绿色”税收体制,对促进环境治理工作的开展具有重要意义。但改革面临很大阻力和困难,尤其是绿色税收体制的建立,将在很大层面影响到企业生产和居民的日常生活,需要政府宏观把控和顶层设计推动。

按照未来国家发展关键的战略时间节点,京津冀绿色税收体制建立可以分“三步走”:第一步,2020年是我国全面建成小康社会的目标年份,这个时期以“费改税”为主推动环境税立法,资源税费收费范围扩大、税费标准提高,改从量征收为从价征收,初步建立绿色税收雏形;第二步,2030年是我国二氧化碳排放达到峰值,非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右的目标年份,这个时期以资源税和环境税分离,推出碳税为主,建立区域的碳税交易市场;第三步,2050年是我国达到中等发达国家水平的目标年份,建立完整、独立的绿色环境税收体制,与国际接轨。

5.5 建立京津冀区域排污权交易市场,推动跨区域排污权交易

排污权交易制度是利用市场的手段解决环境治理过程中外部性问题,在发达国家得到很到的实践,取得一些经验值得我们借鉴。2007年以来,国务院有关部门组织天津、河北、内蒙古等11个省(区、市)开展排污权有偿使用和交易试点,取得了一定进展。截至2013年年底,全国试点地区有偿使用和交易金额累计达到40亿元左右②。国家发改委同时发布了《中国应对气候变化的政策与行动2015年度报告》,报告指出,截至2015年8月底,中国7个碳排放交易试点累计交易地方配额约4024万吨,成交额约12亿元;累计拍卖配额约1664万吨,成交额约8亿元。2017年,中国将开启全国碳排放权交易市场,碳金融与减排技术势必成为产业链价值高地。京津冀在跨区域排污权交易市场建设上可以借鉴发达国家多年排污权交易实践的成功经验,结合我国区域环境治理的特点,利用京津冀协同发展的战略契机,通过多样的交易主体和中介机构,充分利用政府的指导和市场的调节作用,建立多元化的许可证分配方式和完备的监督管理体制,在京津冀地区探索开展绿色贸易,尝试建立三地排污权交易市场和碳排放权交易市场,引导地区企业参与区域排污权指标有偿分配使用,从而建立“统一市场、统一规则、统一交易平台”的排污权交易模式。这样使得京津冀走在全国跨区域环境治理实践的前列,能够给其他省市有意建立类似的环境协同治理模式树立标杆示范作用[31]。

6 企业在京津冀多中心环境协同治理模式中的角度

6.1 企业强化自我管理

企业生产经营对环境产生影响,是环境治理的主体,在多中心环境协同治理模式中的角度以突出“自我管理”为主。在传统环境治理模式中对于政府制定的政策,企业要么被动接受执行,要么不执行政府再监管,与政府是一种博弈关系。在多中心治理模式中,企业改变政策被动接受角色,成为环境治理的积极参与者,与政府建立合作关系。企业积极参与是基于自身生产效益最大化考虑,一方面环境污染会损害企业的社会形象,最终会影响到自身的经济效益;另一方面积极参与减排和环境治理,提升生产技术,增加自身的行业竞争力,对企业长远发展有利。

另外,企业可以积极参与政府环境治理政策制定、绿色税收改革、排污权交易市场建设,接受民众和非政府环保组织监督,遇到环境问题不回避,主动整改。

6.2 企业与政府达成“自愿减排协议”

企业积极参与环境治理,加强自我管理的有效方式是与政府达成“自愿减排协议”。自愿协议是继命令控制政府行政手段、 市场经济手段后出现的一种环境政策新方法,是指政府与企业之间和(或)第三方就减排承诺和实现目标、时间进度表进行协商,签订执行协议。这是一种非强制性举措,实行方式比较灵活,可以避免政府出台更为严厉的强制性环境政策手段,受到了企业界的普遍欢迎。目前,自愿协议的减排在发达国家一直被普遍接受,是企业提高能源利用效率和减少温室气体排放有效的政策工具。2012年,国家发改委发布《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》[32],指导我国企业参与自愿减排。国家发展改革委于2014年12月发布《碳排放权交易管理暂行办法》,规范碳排放权交易市场的建设和运行,并研究起草《全国碳排放权交易管理条例(草案)》,建设并投入运行国家碳交易注册登记系统。

6.3 企业调整能源消费结构,发展新能源技术,以技术革新来促进产业升级发展。

环境污染主要源头之一是能源消费,包括企业生产与居民生活。优化能源消费结构、大力推行清洁生产和低碳生活、鼓励绿色消费,提高资源利用率,是促进京津冀地区资源节约型和环境友好型社会建设的必由之路。去年,国家发布《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》,要求“削减京津冀鲁、长三角和珠三角等区域煤炭消费总量。加大高耗能产业落后产能淘汰力度,扩大外来电、天然气及非化石能源供应规模,耗煤项目实现煤炭减量替代。到2020年,京津冀鲁四省市煤炭消费比2012年净削减1亿吨。”并且“适度发展天然气发电,有序发展天然气调峰电站,结合热负荷需求适度发展燃气– 蒸汽联合循环热电联产”。

根据《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,以高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和产品为主的环保产业、新能源以及新能源汽车,作为国家大力培育的发展的新兴业态,对企业通过环境治理达到产业升级起到方向指引作用,成为京津冀地区产业发展转型的方向。企业可以根据正在制定的“十三五”战略性新兴产业发展规划,主动适应经济发展新常态,并调整自我发展方向。以新能源领域为例,企业可以选择发展技术成熟、市场竞争力强的核电、风电、太阳能光伏和热利用、页岩气、生物质发电、地热和地温能、沼气等新能源等。在新能源汽车产业领域,国家会逐渐为企业建立完整的新能源汽车政策框架体系,强化财税、技术、管理、金融政策的引导和支持力度,促进新能源汽车产业快速发展。

7 民众在京津冀多中心环境协同治理模式中的角度

7.1 民众参与环境治理的方式多样化

从民众角度以自我学习、培育环保意识、参与环境治理为主。社会民众在环境治理中的角色可以分为普通公众、环境保护主义者以及利益相关者三种情况。无论何种情况,公民均有权利和责任参与环境治理。作为普通公众,在日常生活中要自我提高环保意识,在衣食住行中做到节能环保,养成良好的生活习惯,支持政府的环境治理相关的政策,遵守相关的法律、法规,积极成立或参与环境非政府环保组织,成为环境志愿者,开展环境保护的宣传教育,监督政府政策执行和企业自愿减排情况等,监督任何单位和个人有污染环境和破坏生态行为。民众还可以参与政府部门举办的各种环境评估与决策的听证会、座谈会等,发表自己的意见,给政府提供决策建议,同时也有权利与非政府环保组织一起对已经发生的环境损害提起行政申诉与环境诉讼。2014年新修订的《环境保护法》要求对“基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气”[33]。民众可以通过学习提升环保意识,以“主人翁”角色参与环境治理。尤其在京津冀区域环境治理过程中,民众积极参与更加有助于推动区域环境协同治理。

7.2 通畅民众对环境治理诉求的表达渠道

近几年来,越来越多的公众开始有意识、有组织地表达对污染问题的关注和对环境治理的强烈要求。随着信息化发展,民众表达对环境诉求方式也在发生改变,出现了不少针对表达环境诉求的集体行动。例如,2006年厦门PX项目在市民“散步”行动中被阻止,2011年大连再次爆发反对PX项目的市民抗议游行活动,2012年什邡市民在市政府举行示威抗议钼铜项目建设,并使其暂且搁置[34]。尽管这些针对环境保护的群体性事件取得了一些成效,但是更多的环境污染问题中民众的诉求并没有得到很好的表达,问题也没有得到有效解决。建立畅通的民众表达自己对环境保护心声的渠道显得十分必要。在多中心环境治理模式中,赋予民众更多的选择、更大的自由,直接或者通过非政府环保组织向政府、企业和社会表达自己的关切。

8 非政府环保组织在京津冀多中心环境协同治理模式中的角度

8.1 非政府环保组织的优势

非政府环保组织处于政府和企业之间,不以谋利为目的,不为市场利益所左右,以追求社会效益为宗旨[35],“具有民间性(自愿组合)、独立性(与其他行为主体保持一定距离)以及公益性(关注于环境问题)”。非政府环保组织拥有技术专长与信息优势,这使它能够及时关注到所在地区环境问题,采取及时的行动;可以通过强有力的活动,形成有力的社会舆论压力,影响政府的环保政策和行动,依靠民众力量对企业排污行为随时随地监督。作为环境保护的志愿者、倡导者、宣传者和环境信息的提供者,在宣传倡仪、拟定议题、协调立场、普及环保知识等方面对民众起到了独特的“教化”功能[36]。

8.2 厘清非政府环保组织与政府之间关系

对于非政府环保组织参与者可以是环境保护意识强烈的普通民众,也可以是环保领域的专家学者,协调政府、企业、民众之间在环境治理过程中的矛盾。目前,政府过于强势,非政府环保组织处于边缘地位。在多中心环境协同治理中,二者不应是行政系统中的上令下行式“命令—服从”关系,而是对等、契约式的合作伙伴关系。在实践中需要优化政府与非政府环保组织的关系,厘清二者在环境治理中各自扮演何种角色、承担什么样的责任,以哪种形成参与其中建立优良的合作治理结构[37]。非政府环保组织肩负着为政府环境治理政策制定提供政策参考,是政府参与环境治理的有效的补充。对于企业,非政府环保组织更多承担的是对企业环境治理的监督,也可以作为企业与大专院校、研究机构环保科技产品研发的纽带,帮助企业提升节能减排的能力。对于民众,非政府环保组织可以利用自己广泛的社会基础,宣传环保知识,帮助民众提升参与环境治理的能力。

8.3 建立京津冀非政府环保联合组织

建立京津冀非政府环保联合组织,有利于加强区域环保组织之间的交流与合作,更好推动区域环境协同治理。中国民间环保组织起步于1978 年,逐渐形成一个比较完整的系统体系,成为了推动中国环境治理工作发展与进步的重要力量。截止2016年5月,京津冀地区环保组织有297家,其中北京184家,天津46家以及河北67家。结合京津冀发展非政府环保组织发展的现状,可以尝试建立跨区域环保组织,加强不同地区组织之间信息分享、资源共享、监督合作,建立区域之间联谊会制度③。

9 结语

环境好坏关乎每个社会成员切身利益。多中心环境协同治理强调环境利益相关方积极参与环境治理,要求社会成员主动参与,是非常理想状态,在现实中会有很大的困难,但是该模式提供了一种治理观念的转变。在复杂的环境治理问题上,不能只寄希望于政府。无论是采取政府行政方式,还是市场手段,都存在一定的缺陷,需要“道德”的力量,依靠社会成员的环保自觉,以此调动政府、企业、民众和非政府环保组织参与环境治理的积极性。

京津冀地区环境问题十分严峻,不仅损害了民众的身心健康,更影响到企业的生产,环境的破坏最终影响社会经济发展,环境治理问题显得刻不容缓。在京津冀协同发展的大背景下,环境协同治理是其重要组成部分。基于多中心环境协同治理分析,政府、企业、民众和非政府环保组织之间为环境治理共同目标的实现需要建立紧密的“合作”关系。一方面需要明确行动主体各自角色与责任,建章立制防止责任推卸,激励与处罚措施并重,建立长效机制;另一方面依法治理,公开透明,政府各项环境治理措施、企业“自愿减排”信息公开接受民众和非政府环保组织监督。京津冀在环境协同治理的过程中,须要树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,利用“大众创业、万众创新”和为2022年北京—张家口冬季奥林匹克运动会准备的契机,探索实践“多中心”环境治理的可行性,总结经验向全国推广。

注:

①数据来源:《2014年国家统计年鉴》《2013年北京市环境状况公报》《2013年河北环境状况公报》《2013年天津市环境状况公报》。

②数据来源:中华人民共和国环境保护部(http://www.zhb.gov.cn)。

③数据来源:中国环保组织地图(http://www.hyi.org.cn/go/index.php)。

参考文献:

[1]厉以宁. 亟须重视道德对市场经济的调节作用 [J]. IT时代周刊,2011(15):18.

[2]孔繁斌. 多中心治理诠释——基于承认政治的视角 [J]. 南京大学学报:哲学•人文科学•社会科学版,2007,44(6):31~37.

[3]曾维和. 当代西方政府治理的理论化系谱——整体政府改革时代政府治理模式创新解析及启示[J]. 湖北经济学院学报,2011,8(1):72~79.

[4]Ostrom E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[5]Ostrom E. Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change [J]. Global Environmental Change, 2010, 20 (4): 550—557.

[6]吴坚. 跨界水污染多中心治理模式探索——以长三角地区为例 [J]. 开发研究,2010(2):90~93.

[7]臧乃康. 多中心理论与长三角区域公共治理合作机制 [J]. 中国行政管理,2006(5):83~87.

[8]谢国旺. 区域垄断、治理体系重构与“多中心”化——水务治理的制度选择 [J]. 理论探讨,2013(2):93~96.

[9]纪泽民. 中新天津生态城建设与管理的多元共治模式探析——以多中心治理理论为视角 [J] . 城市发展研究,2014,21(4):20~23.

[10]Lemos M C, Agrawal A. Environmental governance [J]. Annual Review of Environment and Resources, 2006, 31: 297—325.

[11]Rhodes R A W. The new governance: Governing without government [J]. Political Studies, 2006, 44(4): 652—667.

[12]Lundqvist L J. Implementation from above: The ecology of power in Sweden’s environmental governance [J]. Governance, 2001, 14 (3): 319—337.

[13]Armitage D, Loë R D, Plummer R. Environmental governance and its implications for conservation practice [J]. Conservation Letters, 2012, 5(4): 245—255.

[14]Holling C S, Meffe G K. Command and control and the pathology of natural resource management [J]. Conservation Biology, 1996,10 (2): 328—337.

[15]Gunningham N. The new collaborative environmental governance: The localization of regulation [J]. Journal of Law and Society, 2009, 36 (1): 145—166.

[16]Esty D C. Toward optimal environmental governance [J]. Social Science Electronic Publishing, 1999, 74 (6): 1495—1574.

[17]Holley C, Gunningham N, Shearing C. The new environmental governance [M]. London: Taylor & Francis Ltd, 2011.

[18]Holley C, Gunningham N. Environment improvement plans: Facilitative regulation in practice [J]. Environmental and Planning Law Journal, 2006, 23 (6): 448.

[19]崔晶. 生态治理中的地方政府协作:自京津冀都市圈观察 [J]. 改革,2013(9):138~144.

[20]沈承诚. “都市圈”区域生态的府际合作治理 [J]. 苏州大学学报:哲学社会科学版,2011,32(3):59~61.

[21]金太军,陈雨婕. 论长三角区域生态治理政府间的协作 [J]. 阅江学刊,2012,4(2):26~31.

[22]张劲松,任远增. 论区域生态治理中的集体行动 [J]. 晋阳学刊,2013(2):108~113.

[23]方世南. 区域生态合作治理是生态文明建设的重要途径 [J]. 学习论坛,2009(4):40~43.

[24]金太军,唐玉青. 区域生态府际合作治理困境及其消解 [J]. 南京师大学报:社会科学版,2011(5):17~22.

[25]王家庭,曹清峰. 京津冀区域生态协同治理:由政府行为与市场机制引申 [J]. 改革,2014(5):116~123.

[26]高建,白天成. 京津冀环境治理政府协同合作研究 [J]. 中共天津市委党校学报,2015(2):69~73.

[27]周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究 [J]. 经济研究,2007,36(7):36~50.

[28]陈潭,刘兴云. 锦标赛体制、晋升博弈与地方剧场政治 [J]. 公共管理学报,2011(2):21~33.

[29]曹树青. 结果导向型区域环境治理法律机制探究 [J]. 中国人口•资源与环境,2013,23(2):108~114.

[30]雷明. 绿色投入产出核算——理论与应用 [M]. 北京:北京大学出版社,2000.

[31]常杪,陈青. 中国排污权交易制度设计与实践 [M]. 北京:中国环境出版社,2014.

[32]王志强,周隽,沈月琴. 基于自愿协议减排的企业演化博弈分析 [J]. 浙江农林大学学报,2014,31(5):785~790.

[33]楼苏萍. 西方国家公众参与环境治理的途径与机制 [J]. 学术论坛,2012,35(3):32~36.

[34]郑思齐,万广华,孙伟增,等. 公众诉求与城市环境治理 [J]. 管理世界,2013(6):72~84.

[35]徐丹,杜彬伟. 美国社区治理中的非政府环保组织及其与政府、企业间的关系 [J]. 社会主义研究,2014(5):160~165.

[36]张杰,张洋. 论全球环境治理维度下环境NGO的生存之道 [J]. 求索,2012(12):176~178.

[37]史云贵,欧晴. 社会管理创新中政府与非政府环保组织合作治理的路径创新论析 [J]. 社会科学,2013(4):25~32.

(责任编辑:保文秀)