城镇经济

集聚不经济与中小城镇的结构优化作用时间: 2016-11-03信息来源:陈春生 作者:hjr_admin 责编:

摘 要:城市化建设中的集聚不经济现象日趋严重有其理论原因,主要是传统分析框架忽视了效率的形成有时是以消费效用的损失为代价的。通过构建分区的外部性分析框架,先分析了城市规模的过度扩张会给原有居民造成越来越严重的集聚不经济,这是城市应有边界的重要依据之一。同时又基于差异性的集聚收益与成本函数框架分析了产业与人口集聚的不协调和就业与居住分离所产生的集聚不经济,尤其是盲目的低层次的产业和人口集聚有可能会对大城市的高级城市功能造成冲击。中小城镇的结构优化作用主要是空间上的资源配置与集聚结构优化和动态的结构优化。而以集聚经济与疏散状态资源利用的多维价值取向优势为两极,可以较好地解释中小城镇在结构优化中的作用。关键词:集聚不经济;人口集聚的外部性;就业与居住分布;中小城镇的作用

作者简介:陈春生(1955—),男,陕西西安人,西安财经学院经济学院教授,主要从事城乡经济一体化研究。

基金项目:国家社会科学基金项目“中小城镇发展与城乡一体化关系研究”(项目编号:11BJY047)的阶段性成果。

中图分类号:F299.21 文献标识码:A 文章编号:1001—4403(2015)05—0113—07

收稿日期:2015—03—17

一、问题的提出与学术背景

李克强总理在2015年《政府工作报告》中提出了“推进新型城镇化取得新突破”的要求,强调“要坚持以人为核心”,并在棚户区改造、户籍制度改革、合理分担农民工市民化成本、提升城镇规划建设管理水平等一系列问题上提出了具体的政策要求和实施措施。[1]这标志着中国的城镇化进程已在实质上进入到一个重要的转折点。诚然,中国的城镇化建设在过去的30多年取得了举世公认的巨大成就,但与此同时也积累了不少问题,尤其是过度集聚造成的拥挤、污染、职住分离和大城市宜居性下降等集聚不经济现象对城市居民的消费效用和生活质量造成了较大的负面影响,且其影响面与深度都有加剧的趋势。因此,如何通过城市体系结构的优化在最大限度地实现集聚经济效应的同时,尽可能地降低集聚不经济的负面影响就成为推动城镇化转型急需解决的问题之一。

上述集聚不经济现象的形成既与片面追求GDP的粗放型发展方式和摊大饼式的城市化模式有关,理论上对“集聚经济”的认识存在着误区也为其提供了支撑。经济行为的空间维度长期以来被主流经济学所忽视,以克鲁格曼为代表的新经济地理学在一定程度上改善了这种状态,他们借助于数值方法,对“中心—外围”结构的形成、城市层级体系的演化等问题,给出了简洁而又令人信服的分析。[2]5—14但是,由于该种分析范式的假设条件太抽象,选用的要素也太少,在很大程度上限制了其应用范围和解释力,尤其是过于简单的集聚成本和行为动机的假设,也妨碍了对集聚不经济的深入认识。这就使得在集聚经济与不经济这一理论问题上仍然存在着一些知识的盲点或局限性。

较为流行的观点认为,新经济地理学分析模型的局限性之一是回避了拥挤效应等外部不经济。[3]实际上,包括新经济地理学在内,集聚理论的最主要局限性是忽略了集聚过程对消费效用的负面影响。最大限度地满足居民的消费偏好与提高消费效用是一切经济活动的最终目标,但所谓的“集聚经济”只是就产出或交易的效率这一“中间目标”而言的,忽略了效率的形成也可能是以损害消费效用为代价的。相关分析,或者是人口集聚引起的商业与服务业集聚能够使消费者降低搜索成本[4]220,或者是基于消费多样化偏好而产生的消费经济[5],都只是基于某一单一视角;但从整体上看,人口、产业的过度集聚又会形成拥挤效应、造成各种污染、剥夺人们的基本活动空间等,对人们的生活产生巨大的负效应。由于篇幅受限,本文不准备就集聚经济理论的局限性展开讨论,只是想指出问题的存在。在这种背景下,以现实中出现的主要集聚不经济问题为导向,通过一些新的视角,力争使理论分析更加接近实际,就成为一条较实际的研究路径。下面,先分别借助于人口集聚的外部性和差异性的集聚成本与收益函数两个框架分析集聚不经济产生的原因和形态,然后讨论中小城镇在克服集聚不经济方面的结构优化作用。

二、人口集聚对消费的影响分析:一个外部性分析视角

当一座城市达到一定规模后,城市原有居民会深切地感到城市规模的继续扩大并没有给他们带来多少益处,相反,交通拥挤、租金与服务产品价格上升、污染不断加重、日常活动空间缺失等集聚不经济现象却以不断强化的态势侵蚀着他们的生活。但是,经济学中的主流集聚经济理论对此并没给出足够的解释,所谓的“集聚经济”通常只是用来描述整个城市的集聚状态的一个概念,即整个城市的集聚收益大于成本这种相当笼统的状态。于是就需要一个新的视角来解释这些现象。

(一)分区域的外部性框架

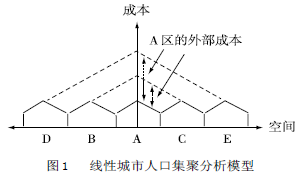

人口集聚对消费效用的影响分析,能够揭示集聚不经济的一个方面。但一般的集聚分析忽视了“分区域”视角,因此它不能说明人口集聚在什么条件下对消费者是有利的,而在什么条件下又是不利的。一般而言,消费者能够从人口集聚中获得的集聚经济主要有三个来源。一是消费市场规模的扩大能够引致商业与服务业的集聚经济,主要包括因集聚而形成的规模经济、范围经济及交易成本的节约。消费者是以“较低的购价”获得这种集聚经济收益的。二是根据迪克希特和斯蒂格利茨的垄断竞争与产品多样化模型,消费种类也内生于市场规模[6],消费者能够得到多样性偏好的满足。第三,多种市场的集聚能够使消费者降低购物或消费过程的交易成本。但是,在上述三种情况下,消费者获益来源与“所在区域”的市场规模和整个城市的市场规模之间的关系存在着较大的差别:第一条,即商业与服务业的集聚经济,主要来源于本地的市场规模,虽然与整个城市的市场规模也有较强的相关性,但其作用机制主要是规模经济、其覆盖的地域范围也较为宽广,而且交通运输条件的改善和电子商务与贸易的发展会大大扩大其覆盖范围。第二条,即多样性供给的丰富程度,与本地市场和整个城市的市场规模之间的相关性都很强,处于同等重要的地位。第三条,即消费者交易成本的节约,主要与本地的市场规模相联系。在消费者承受的负效用方面,传统分析范式只是将其简单地归结为城市规模引起的集聚成本上升;但实际上,消费者“所在区域”的集聚规模和整个城市的规模所引起的集聚成本对消费者的影响与含义是不同的。这就需要一个以区域划分为基础的外部性分析框架,以便能够说明:当一座城市某一区域的人口一定时,该城市人口继续增加会对该区域的消费效用产生何种影响?为了便于分析,假设该区域的人口达到最优规模,其本身人口集聚所产生的集聚成本和对消费效用的负面影响都是很小的。

(二)正负外部性分析

一个重要的事实是人们的日常消费活动通常限于一定的区域范围,区内的商业与服务业的集聚是消费者能够获得的集聚经济的主要来源。按照线性城市分析模型的一般假设条件,一个平原上的城市中有一个人口集聚区A区,然后紧连着A区向两侧分别是B、C、D、E等人口密集区。那么,对于A区的居民来说,外部区域的人口集聚就会产生正、负外部性。正的外部性主要有两个方面:一是该城市整体的市场规模扩大使A区商业与服务业获得的外部规模经济和范围经济,如仓储和商品配送费用的下降、知识与信息的溢出等;但获益大小也与A 区商业或服务业企业自身规模大小有关,尤其是一些传统的小型店铺获益较小。二是随市场规模扩大而增加的差异性产品供给的丰富,这正是大城市能够促成更多种类、更高档次商业与服务业的原因。负的外部性主要有三个方面:一是因人口集聚规模持续扩大而造成的费用与成本的增加,包括地产租金、运费、劳动力价格等上升对A 区商业与服务业产生的负面影响和对A区居民生活成本的直接影响;二是集聚规模持续扩大所造成的拥挤、污染等对A区居民消费效用产生的直接负面影响,其中包括交通拥挤对可达性造成的抑制和活动空间、新鲜空气、阳光的缺失等;三是对生态环境的长期负面影响。每一地理位置的自然环境对人口规模的承载都有一个限度,超过这个限度会对生态环境造成持续的破坏作用,危及人们的长远利益。以上分析说明,当一座城市的规模持续扩大时,会对这座城市的原有区域居民的消费效用产生持续的负面作用,这应该是城市必须有边界的一个重要依据。

另有一种外部性产生于不同级别的集聚地功能(市场)在空间上的重合。根据克里斯特勒的中心地理论,假设A区具有高等级的商业与服务业供给功能,担负着向包括A区在内的一个较大区域提供这种高等级的供给,这就会对A区居民产生外部性,见图1。仅从消费角度分析,A区居民从高等级的商业与服务业供给中获得的收益主要是交易费用的节约;不利影响则是要素价格上升造成的生活费用上升以及人口、物流增加产生的拥挤效应,城市规模的持续扩大会使后者大于前者,对A区居民产生负外部性。即大城市较高级别的商业与服务业供给,对本区居民会产生较大的负外部性。

(三)实证分析

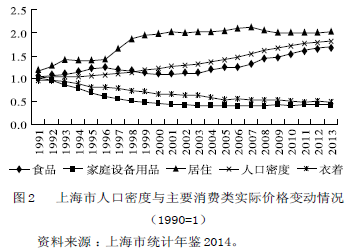

上述分析提出一个问题:外部人口集聚对A区商业与服务业集聚经济的影响是双向的,既提高了其规模经济与范围经济的程度,又推高了集聚的外部成本,二者综合作用的结果将会如何?由于不同行业对各种要素依赖程度存在差异,不同行业的产品受集聚经济或成本的影响也就存在差异,如农产品受运费的影响较大,而服饰类产品则在较大程度上依赖于市场规模。这样,集聚经济与成本对各种产品的综合影响必然会在价格上得到体现,从而决定了消费者是享受了集聚收益还是承担了更大的集聚成本。这就需要具体分析消费品价格变动对消费者的影响。图2是以上海市为例,描述了集聚程度提高对消费者的影响,其中各类消费价格变动是扣除通胀因素后的实际价格变动。从中可以看出,随着上海市人口密度的提高,家庭设备用品及维修价格和衣着类商品的价格都出现了较大幅度的下降,说明居民从集聚经济中得到了实惠。另一方面,居住和食品类价格都出现了较大幅度上升,说明基本生活成本会随人口密度的提高而上升。

以上分析既可以解释为什么“摊大饼”式的城市化模式会造成集聚不经济,又证明了人口的分区集聚或网络式集聚是一种实现“不拥挤集聚”的理想结构。因为:第一,A区本身的人口密度和市场规模对A区居民集聚经济的形成起直接的决定性作用。第二,外部人口集聚通过作用于商业与服务业而对A区居民产生影响,其正效应主要是通过扩大整个城市的市场规模而形成的,但这种效应的形成并不要求外部人口集聚与A区紧密相连,尤其是在运输费用较低的条件下。负效应主要是当外部人口集聚在A区之外蔓延时,会造成地产租金、运费、农产品价格等的上升,而人口集聚区的适当分离也可以有效地抑制这种负作用。第三,外部人口集聚对A区居民消费的直接负面影响,主要表现在生活成本的上升和拥挤、污染等对消费效用造成的直接侵害,同样,通过人口分区集聚也可以有效地抑制这方面的影响。人口的分区集聚实际上是埃比尼泽·霍华德(Ehenezer Howard)提出的“田园城市”规划思想的精髓,它强调的是城市规划应力求把集聚经济(社会化机会)、自然资源的和谐利用与高品质的原生态生活环境有机地结合起来。[7]6—9

三、基于差异性函数关系的集聚成本与收益分析

不仅人口集聚的外部性是造成集聚不经济的重要原因之一,人口与产业间的不合理集聚也是重要原因之一。城市经济学中的“过度城市化”描述的就是人口超过产业承载力而产生的城市病现象。但一些文献在分析城市的集聚经济与不经济时,用人口度量城市规模,把城市的集聚经济收益与成本都看成是人口的函数,[8]109这不利于深入地分析问题。亨德森在解释城市为什么会产生集聚不经济时,把它理解成与大城市规模相联系的外部不经济和产业的地理集中产生的外部经济这两种力量的合力作用的结果。[9]也就是说,集聚不经济主要来源于与人口规模密切联系的外部不经济,如地租、运费、拥挤、污染等;而集聚经济则主要来源于产业集聚。虽然产业集聚也有成本,但在一定的规模变动范围内其集聚收益大于集聚成本,呈现集聚净收益。这种假设是有根据的,因为人口集聚在城市集聚经济形成中发挥的主要是“诱因”和间接的作用,主要是形成了需求的集中,由此又引起了产业的集聚,但集聚经济主要形成于产业集聚。无论是地方化经济,还是城市化经济都是如此。我们在上面的实证分析也表明,只有在人口集聚能够引起产业集聚、并形成集聚效应的领域内,如衣着与家庭设备用品行业,居民才能从人口集聚中获益。但即使在这些领域内居民获益的增长对人口集聚程度也不具有持续的敏感性(参见图2)。尤其需要指出的是,随着电子网络贸易的发展,人口在同一地理空间上的大规模集聚对产业集聚的促进作用正逐步地被弱化。其实,人口集聚所产生的直接效应主要体现在消费效应方面,如消费者的购物经济、社交的便利、土地利用的节约等;并且,正如上文分析的,这些消费效应的形成主要是与特定地域的人口规模相联系,而与整个城市人口相关联的主要是各种集聚成本。

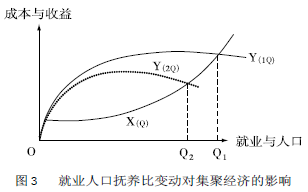

因此,应该把集聚成本看成是人口规模与密度的函数,把集聚收益看成是产业集聚度的函数,后者可以用就业人数与密度来度量。Ciccone和Hall在分析美国各州集聚引起的报酬递增时采用的集聚程度指标就是工人密度[10],国内一些学者则是采用非农就业人口来评价“城市化经济”[11],都验证了集聚报酬与就业集聚度间存在明显的相关性。这样,把就业数看成是集聚收益的自变量,把人口数看成是集聚成本的自变量,那么,就业人数占总人口比重的变化就会改变城市的集聚经济状态。图3描述的是:如果就业人数占总人口的比重下降,就会使集聚收益由Y(1Q)下移到Y(2Q),不仅会降低城市的最优规模(从Q1下降到Q2),而且会产生集聚不经济和过度城市化问题。它非常直观地说明了在城市化中片面追求人口规模的潜在危害。

通勤费用与住房租金是人口集聚成本的最主要内容,一般学术分析大多以此作为评价集聚成本的主要指标。但这种集聚成本除了与集聚模式有关外,还取决于就业与居住的集聚结构。城市中不同行业的就业与居住过度交叉、杂混集聚会大幅度地提高集聚成本,是造成大城市集聚不经济的重要原因之一。根据王德起等人的调查[12],北京市职工的平均通勤时间每日单程在0.5~1.0小时的占51%,在1~1.5小时的占19%,1.5小时以上的占9%。中国东部发达地区大城市的职住失衡、过剩通勤(excess commuting)现象十分严重,并且正在向中西部的大城市蔓延。[13]过剩通勤不仅给从业者造成金钱和时间上的损失,也是造成无益的能源损耗和交通拥挤的重要原因之一。[14]

就业与居住的无序分布是人口密度过高派生的衍生现象,它不仅会降低城市的集聚经济水平,还有可能会对城市高端功能造成冲击,如对大城市的高端商务、知识溢出、政治与文化中心等功能的冲击。职住无序分布的最直接的结果是通勤费用上升,而根据经典的城市租金理论[8]83—101,通勤费用上升又是推动地产租金与价格上涨的主要推手。于是,交通拥挤与费用的上升、地产租金与价格的不断上涨、再加上因人口密度过高而造成的环境污染等,大城市的高端功能就必然会受到巨大的冲击。这是一般的产业、人口集聚与高端城市功能相冲突造成的集聚不经济的典型形式。因此,对于国内的一、二线城市来说,或者是全国的经济中心,或者是区域经济中心,应当处理好高端城市功能与一般人口承载功能间的关系,盲目、片面地追求人口规模,会以高端城市功能受损的形式表现出集聚不经济。例如,由于拥挤和污染严重,近年来北京的国际形象受到了较大的损失就是一个直接的证据。

因此,城市的产业与人口集聚必须注重一定的结构、并服从城市功能定位,否则,无序集聚就会削弱城市的主要功能、尤其是辐射功能,这实际上是“公地悲剧”在空间层面上的重演。

四、中小城镇的作用分析

由于集聚不经济主要产生于人口与产业摊大饼式的、无序的地理集中,这就决定了中小城镇在优化空间结构以实现集聚经济收益的最大化与尽可能低的集聚不经济与成本的最优组合中能够发挥不可替代的作用。就中国目前的情况而言,中小城镇能够在以下三个方面发挥结构优化作用。

1. 空间上的资源优化配置

集聚经济是相对“疏散状态”而言的,但其分析范式忽视了腹地的“疏散状态”在资源利用上的多维价值取向优势。在一般情况,所谓的“集聚经济”是以人口与其他要素的疏散、匀质分布为初始状态和评价基准,但同时它又对“疏散状态”的优势做了抽象的淡化处理,只是从离心力形成的角度进行了界定,如低廉的地租、拥挤的回避、不可流动的生产要素等。这就很容易造成片面性。实际上,“集聚”和“疏散”是人类空间活动最基本的对立两极,不能仅从“效率”形成的角度来分析二者间的关系,还应从资源的最优利用、发展的可持续性、人与自然的和谐相处等角度进行分析。也就是说,如果采取多维价值取向,腹地的“疏散状态”在资源利用上的优势就是多方面的,它赋予中小城镇在资源的优化配置上以特殊的功能。

首先是自然资源的充分而有效的利用。例如,在土地资源的利用方面,大城市虽然具有土地利用密度高的优点,但一般要求占用大面积的优良土地,而一国土地资源是多种形态、通常存在着大量的小面积的可利用土地,合理布局中小城镇则有利于实现全部国土资源的综合最优利用。其次是原生态生活环境的获得,新鲜的空气、充足的阳光、宽敞而又多样的活动空间、再加上各种优美的景色等,都是提高生活质量十分重要而又日益呈现出稀缺性的资源,其重要性和价值会随着生活水平的提高和社会发展而日益凸显。再次是人与自然最大限度地和谐相处,以实现资源的可持续利用。例如,在可再生能源的利用上“疏散状态”就具有明显的优势,典型案例是德国通过小城镇与村落相结合的空间结构在风能、太阳能、沼气、地热、生物能源的利用上取得了骄人的成绩,预计到2020年可再生能源占德国总能耗的比例将接近30%。[15]

因此,空间上的资源优化配置并不是简单地追求集聚经济的最大化,而是如何把集聚经济与疏散状态的资源利用的多维价值取向优势结合起来,使生产更有效率,资源利用更充分有效,生活质量更高,发展具有可持续性。而在这种结合中,如果说大中城市主要担负着集聚经济职能,那么,小城镇的主要职能就是如何通过一定的聚落结构,并借助于先进的交通、通信和信息等技术在更高层次上更好地开发疏散状态的各种资源利用优势,即小城镇的重要职能之一是如何更好地解决自然资源利用的多维价值取向问题。

2. 优化集聚结构

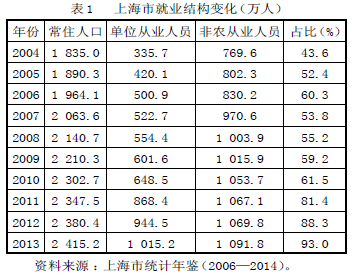

从上文分析可以看出,无论是人口或产业的集聚,还是二者的交织集聚,采用按功能分区的网络状集聚结构,有利于抑制集聚不经济的扩大、最大限度地发挥集聚经济的作用。因此,中小城镇的重要作用之一就是对规模已经过大、集聚不经济现象已经较明显的城市进行结构优化,主要是卫星城建设和在城市群构建中通过合理运用网络状的小城镇群来优化城市体系的结构。之二是对具有特殊功能定位的城市进行结构优化。例如工业城市,由于工业企业对集聚成本有较苛刻的要求,运用好小城镇结构可以起到分流集聚成本上升压力、为工业企业营造良好的集聚环境的作用。再如,以发展小企业为主或以增加就业机会为主的城市,应尽量避免集聚成本的过度上升,否则会使城市针对特定劳动力群体的就业吸纳能力受到抑制。[16]表1的数据显示,在非农从业人员就业中,上海市个体及其他非单位就业人员占总就业人员的比重由2004年的56.4%下降到2013年的7%,就业人数减少了357.3万人,说明是否有利于小微企业发展,重要的是集聚结构,而不是城市的规模。即使在大城市,合理地运用分区的集聚结构也能够有效地保护小企业和劳动密集型产业。

3. 动态的结构优化

这是基于时间维度的结构优化。由于城市化过程中的人口流动并不是单向地由农村流向城市,还存在人口逆向流动的阶段——它不仅指逆向城市化,还包括城市化进入较高阶段后人口以网络状的城市结构呈现出的扩散趋势,这就要求城市体系结构应能够适应人口的逆向流动和集聚结构转换的趋势,从而具有发展的可持续性。对于中国来说,还存在着因二元经济结构原因而产生的农民工回流或二次转移问题。因此,基于前瞻性视角,如何充分利用好中小城镇的结构优化作用对于构建可持续的、能够促使人口实现最优布局的城镇化体系是十分重要的。李克强总理在2014年《政府工作报告》中提出了“3个1亿人”的问题,其中,无论是“引导约1亿人在中西部地区就近城镇化”,还是“促进约1亿农业转移人口落户城镇”,都需要借助于中小城镇结构的运用。尤其是前者,它揭示了中国人口分布突破“胡焕庸线”的主要路径。[17]

五、结论与政策含义

根据上文分析可以得出以下结论:第一,人口集聚对消费既有正效应,又有负效应,但当城市规模在地理上不断扩张时,原有居民会承受越来越大的负效应,这是城市必须有边界的一个重要依据。分区集聚的结构不仅可以通过分流集聚成本促使集聚效应最大化,也可以削弱多层次市场功能在空间上的叠加对居民造成的负面影响。第二,基于差异性函数关系的集聚成本与收益的分析表明,城市化建设中应注重人口规模与产业承载力相适应,并努力构建职住均衡调节机制,尤其是要避免出现盲目的低层次的人口与产业集聚冲击城市高层次功能的现象。第三,相对的空间优势和资源利用上的多维价值取向是中小城镇能够在空间结构优化中发挥作用的主要原因。总之,在城市化中最大限度地消除或削弱集聚不经济给居民带来的负面影响,是建立高效、宜居和可持续的新型城镇化体系的重要方面。

参考文献

[1]李克强. 政府工作报告 [N]. 人民日报,2015—03—17(01—03).

[2]藤田昌久,保罗·克鲁格曼,安东尼·J. 维纳布尔斯. 空间经济:城市、区域与国际贸易 [M]. 梁琦,译. 北京:中国人民大学出版社,2005.

[3]肖文,王平. 外部规模经济、拥挤效应与城市发展:一个新经济地理学城市模型 [J]. 浙江大学学报:人文社会科学版,2011,(1).

[4]Fujita M, Thisse J F. Economics of Agglomeration: Cities, Industrial Location, and Regional Growth [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[5]Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography [J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3).

[6]Dixit A, Stiglitz J. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity [J]. American Economic Review, 1977, (3).

[7]Osborn F J. Ebenezer Howard’s Garden Cities of to Morrow [M]. Cambridge: The MIT Press. 1965.

[8]菲利普·麦卡恩. 城市与区域经济学 [M]. 李寿德,蒋录全,译. 上海:格致出版社、上海人民出版社,2010.

[9]Henderson J V. Community Development: The Effects of Growth and Uncertainty [J]. American Economic Review, 1980, 70.

[10]Ciccone A, Hall R E. Productivity and the Density of Economic Activity [J]. The American Economic Review, 1996, 86.

[11]石灵云,刘修岩. 地方化经济、城市化经济与劳动生产率:基于中国制造业四位数行业的实证研究 [J]. 南方经济,2008,(3).

[12]王德起,许菲菲. 基于问卷调查的北京市居民通勤状况分析 [J]. 城市发展研究,2010,(12).

[13]周江评,陈晓键. 中国中西部大城市的职住平衡与通勤效率:以西安为例 [J]. 地理学报,2013,(10).

[14]Robert C. Jobs—housing Balance Revisited: Trends and Impacts in the San Francisco Bay Area [J]. Journal of the American Planning Association, 1996, (4).

[15]赵力勃,许龙发. 德国小城镇基础设施考察报告 [J]. 建设科技,2009,(16).

[16]王雅莉,张明斗. 劳动力转移机制与城市化经济运行目标 [J]. 财经科学,2012,(6).

[17]李培林. 新型城镇化与突破“胡焕庸线” [N]. 人民日报,2015—01—08(16).

[责任编辑:秋 语]