宏观经济

中国经济新常态下的大周期与增长拐点时间: 2016-07-01信息来源:张茉楠 作者:hjr_admin 责编:

[内容提要]“经济新常态”既是经济增速回落期、结构调整期,也是风险集中释放期。本文从全球经济大周期和中国经济增长新周期的角度,认为中国经济已经处于新的增长拐点阶段,中国经济要保持可持续发展,真正走向“新常态”,就是要在全面的结构性改革中重构新的增长模式、重塑新的发展源泉。[关键词]经济新常态 稳增长 宏观调控 政策取向

中图分类号:F123.16 文献标识码:A 文章编号:1003—0670(2015)09—0007—5

中国经济经过30多年的高速增长后开始减速换挡,告别传统的粗放式增长模式,向高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段全力迈进、全面转型。因此,“经济新常态”需要从中国经济发展全局以及内生经济增长规律的变化上去把握。

一、发展阶段拐点:全球经济发展周期的比较

从全球经济发展历史看,经济新常态可能不是中国经济特有的现象,而是追赶型(或赶超型)经济体成功实现转型后的经济状态。这种从旧向新的转变不是短期的经济周期性调整,而是长期的结构性、趋势性改变,能否顺利地从旧常态过渡到新常态,也即能否成功跨过中等收入陷阱,是追赶型经济体成功转型的重要标志。

根据历史经验,二战后在全球101个追赶经济体中,只有13个国家和地区成功实现经济新常态的过渡,成功概率仅为13%。大多数没有跨过中等收入陷阱的国家,经济又进入到了低水平均衡状态,经济社会长期停滞不前,如非洲和拉美洲部分国家。无论是资本增速、劳动力增速,还是全要素生产率增速,都会经历一个类似“倒U曲线”的变化过程。因此,潜在经济增速客观上都会经历一个由低到高,再由高到低的变化过程。美国、日本、德国、英国、法国等主要发达国家的全要素生产率在后工业化时代均出现不同程度的下降。美国1972—1992年期间的全要素生产率仅为0.18%,远低于1950—1973年期间的1.72%,甚至还远低于1913—1950年1.50%。日本1972—1992年、1950—1973年、1913—1950年期间分别为1.04%、5.08%、0.36%;英国为0.69%、1.48%、0.81%,德国为1.52%、4.05%,法国为0.73%、3.22%。

中国正在进入“新常态”的历史阶段,在这一阶段里,一些有别于以往的发展新特征越来越明显。数量型扩张的经济模式已经难以支撑如此庞大的经济体量实现高速增长,特别是随着人口红利减少、生产要素成本上升、资源配置效率、要素供给效率以及潜在增长率下降。中国比以往任何时候都需要通过创新来提升国家竞争力,摆脱陷入“中等收入陷阱”的风险,需要实施创新驱动战略来重构国家竞争优势。

过去三十多年,高储蓄率、高投资率、全球FDI、低要素成本等因素和优势支撑了中国经济持续高增长。2000—2013年,全球经济GDP平均增速为3.68%,同期中国经济年均增速10.6%,几乎是全球平均增速的三倍。2014年,中国GDP总量达到10万亿美元左右。但另一方面“高投入—高消耗—低效益”的“旧常态”特征也尤为突出。

一是“高投入”:以资本投入为例,中国35年来保持较高的资本形成率,特别是2000年以后,资本形成率呈现快速上升势头,由1978年的38.2%上升至2013年49.3%,提高了11.1个百分点。与国际比较,几乎是世界平均水平的一倍。二是“高消耗”:中国单位GDP能耗尽管有所下降,但依然为高收入国家的1.8倍,中等收入国家的1.2倍,世界平均水平的1.5倍。三是“低效益”:以边际“资本—产出”效率衡量,已经从1978年的3.7倍上升至目前的5倍左右。

而另一方面,近年来全要素增长率不断下降,经济新常态下潜在经济增速将较1990—2009年的潜在增速下降约3%左右。我国经济增长新常态的合理经济增速将从“十二五”的7.4%左右,逐步降至2016-2012年的平均6.5%左右,且增长趋势缓慢下降。2013年中国经济增长来自于TFP的贡献接近为零,经济增长的最主要动力依赖于资本投入。2013年中国GDP经PPP调整后的增速为7.23%,回落至2000年以来的最低位。从经济核算角度,经济增长主要可以分解为五个部分:资本投入(非ICT)、ICT资本投入、劳动力数量、劳动力质量、全要素生产率。

进一步对五个部分的增长来源进行分解,发现结构性问题非常突出。资本投入(非ICT类①)对增长的贡献达到5.97%,是拉动经济的绝对主力。除开资本投入,其他增长动能明显乏力,劳动力数量和质量的贡献分别为0.14%和0.10%,中国经济的廉价劳动力“人口红利”已经衰减。互联网、云计算大数据等新一轮技术革命引领下的新经济领域内,TMT行业大热,带动ICT资本投入贡献了0.98%的增长。最后,全要素生产率(TFP)对GDP的贡献仅0.04%,全要素生产率面临的挑战非常突出。

增长阶段转换是旧常态向新常态转换的客观必然要求。我国目前经济增长水平与发达国家和技术先进国家相比还有较大差距,人均GDP在7000美元左右,只相当于美国的1/7-1/8。从技术水平看,我国目前的技术水平比起技术前沿国家还落后20-30年。根据国际经验,韩国、日本、我国台湾地区,在高速增长结束之后,都不是一下子就回落到低速增长状态,而是延续了或长或短、或高或低的中高速或中低速增长,我国可以深度挖掘的增长空间依然存在,新常态时期的经济增速可以通过增长动力机制转换获得,只有创新才能打破旧的经济增长模式循环。

二、中国经济正在步入新旧模式转换的新周期

迈向新常态之路并不平坦,在增长阶段转换过程中,我国面临的问题将更加复杂多变,矛盾和风险也可能更加突出。因此,必须科学分析我国经济发展所面临的内外部条件的新变化,以及由此蕴含的发展新机遇和新挑战。

(一)中国经济进入三期叠加阶段,已由高速增长进入结构调整新常态

当前,中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段:经济增速由高速增长转为中高速增长,结构调整刻不容缓,国际金融危机时期实施的一揽子经济刺激计划导致的资产价格虚高、产能过剩等后续影响仍然存在。同时,由于我国经济增速下行压力较大,发展动力正从传统增长点转向新的增长点,正处在新旧产业和发展动能转化的接续关键期,实际上存在着增长动力青黄不接的情况,这个阶段也是我们必须渡过的一个阶段。受此影响,中国经济增速进一步放缓,2015年中国经济增速调整为7%左右。2015年一季度GDP同比增长7%,这是6年来中国经济季度增速的低点,也是国际金融危机以来的最低值。近期,IMF将2015—2016年的中国经济增长率预期分别下调至6.8%和6.3%,这预示着中国经济已进入中高速增长的“新常态”。

(二)通货紧缩风险加大,谨防通缩预期“自我实现”

在全球通缩风险增强和中国经济增速放缓的大背景下,中国也面临潜在的通货紧缩风险。2013年以来,我国消费者价格指数(CPI)持续走低。2014年全年同比累计涨幅为1.99%,低于上年CPI涨幅2.62%。从趋势上看,2014年5月以来,CPI涨幅持续下行,至2015年1月已回落至0.8%,4月小幅回升至1.5%,5月又降至1.2%。扣除食品之后的CPI涨幅从2014年12月以来持续6个月维持在1%及以下水平。工业生产者出厂价格指数(PPI)自2012年2月始连续3年负增长,最新数据显示,2015年2月PPI同比下降4.8%,创下了2010年以来的最低水平,5月份下降幅度小幅放缓至4.6%。从当前我国通缩形势和成因看,既有需求冲击,也有供给冲击,既有“坏通缩”,也有“好通缩”,其背后的传导机制较为复杂。面对当前的通缩形势,不能简单地反通缩,也不必过度担忧通缩,应进一步加强宏观政策的前瞻性指引,加强对通缩的预期管理,避免社会公众形成自我加强的通缩预期。

(三)金融风险持续累积,避免发生区域性、系统性风险

中国经济下行压力增大背景下,中国主要面临房地产市场波动风险、产能过剩、影子银行、地方政府债务违约等风险。这几方面的风险最终集中反映在金融风险上,因此,金融风险是当前中国需要防范的最大风险。调控得好,可以逐步化解局部风险,然而一旦调控失当,局部风险就有可能演化为系统性风险,从而对整体经济的稳定造成冲击。从我国经济社会发展的实际情况看,我国具备防范金融风险的有利条件。目前,中国的城镇化率在55%左右,房地产市场潜力仍很巨大;中国的储蓄率高达50%,银行有着充足的资产和呆坏账拨备;中国正加强对影子银行的监管力度,防范道德风险的发生;由于中国70%以上的地方债务用于基础设施建设,具有资产保障。同时,中国正采取有效措施防范系统性金融风险,维护金融体系稳定。进一步加强宏观审慎管理,整顿金融秩序,督促金融机构加强内部控制,切实改进信贷管理和流动性管理,提高防控风险的能力和水平;强化系统性金融风险的监测预警防范,做好应对预案。通过采取综合措施维护金融稳定,可以守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

(四)收入分配结构存在“双低”现象,贫富差距扩大

当前,我国收入分配结构存在“双低”现象。一是居民收入在国民收入分配中的比重偏低,主要是因为积累基金和消费基金比例不合理。由于积累率过高,我国经济发展主要依靠投资,导致投资率大幅上升;居民收入水平较低,消费率从2000年开始出现下降速度加快趋势。二是劳动报酬在初次分配中的比重偏低,主要表现为工资收入水平较低,工资增长低于国民经济增长,严重影响了居民消费。同时,居民内部不同群体之间收入差距不断拉大。个人之间、行业之间、城乡之间、区域之间的收入差距拉大。低收入者具有消费倾向,但是购买力低下,高收入者具有较强的购买力,但是消费倾向较低。因此,进入新阶段,需要调整收入分配结构,缩小收入差距,需要完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,处理好初次分配和再分配的效率与公平关系。

(五)人口红利消失,老龄化加速,劳动力人口持续下降导致经济减速的风险

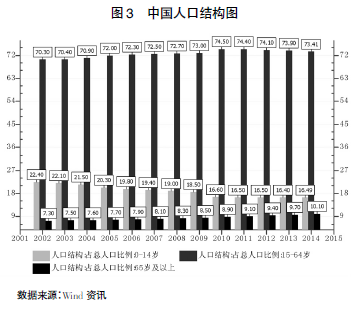

新阶段,我国将面临“人口红利”消失,劳动力人口持续下降导致经济减速的风险。改革开放30年我国经济增长获益于人口红利,其中,GDP增长率中有27%的贡献来自于人口红利[1]。然而,我国人口红利消失的拐点已于2012年出现。2012年,我国劳动年龄人口15-59岁(含不满60周岁)人数为93727万人,占总人口比重为69.2%,人数比2011年减少345万人,比重比2011年下降0.6个百分点,这是我国劳动年龄人口首次出现下降。此后,我国劳动年龄人口连续三年下降,2013年的劳动年龄段人口减少244万人②,2014年进一步减少了371万人,占总人口比重的67%,降幅进一步扩大,人口红利消失将成为经济隐患。

与此同时,我国人口老龄化加速,将对劳动力供给和经济的发展带来负面影响。统计显示,2014年我国60周岁及以上人口为2.12亿人,占总人口的15.5%,高出2013年0.6个百分点,其中65周岁及以上人口占总人口的比重达到10.1%。国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家进入老龄化社会的标准。目前,中国是世界上唯一老年人口过亿的国家。根据全国老龄办公布的数字,到2020年我国老年人口将达到2.48亿,老龄化水平将达到17%[2]。

(六)我国科技创新能力不足,核心技术受制于人

科技创新可以提高全要素生产率,是经济转型升级的巨大动力。世界经济强国崛起的历程表明,强大的科技创新能力及将科研成果转化为生产力的体制机制是一个国家崛起的必由之路。中国经济要保持中高速增长,必须向产业价值链的中高端迈进,必须依靠科学技术创新,依靠体制机制创新。然而,长期以来我国制造业整体处于国际分工链条的最低端,一些出口依赖型的加工制造企业自主创新能力较弱,缺乏自主品牌,抗风险能力较小。近些年来,我国在建设创新型国家方面取得显著成效,一些产业的技术水平和自主创新能力有所提高,比如高铁、核电、对外工程承包、智能电网、大型装备、建材生产线等已经具备国际竞争力。但是,由于我国原创性的发明不多,关键核心技术对外依存度较高,不少行业存在产业技术空心化的危险,成为我国产业发展的瓶颈。同时,由于企业尚未真正成为技术创新的主体,研发投入不足,创新技术的研发、引进、消化吸收能力薄弱,且产学研相结合的创新体系尚不健全,导致科技成果难以直接转化为现实生产力。

(七)资源环境约束日渐突出,环境保护面临严峻的挑战

改革开放30多年来,我国经济社会发展取得巨大成就,但也付出了大量消耗资源能源和破坏生态环境的沉重代价。资源短缺与环境恶化对经济社会可持续发展的约束日益凸显,突出表现为土地稀缺、能源和矿产等资源消耗严重和环境污染严重。据世界银行统计,目前,我国的钢铁、铜、镍、铝消费量均居世界第一位,石油消费量居世界第二位[3]。然而,我们必须清楚的认识到,目前我国经济还处于发展中阶段,资源环境矛盾就已经十分突出,亟需转变以往这种以消耗资源和能源、污染环境为代价的经济增长方式。我国需要推进绿色、循环、低碳发展,加大环境治理的力度,加快发展节能环保产业,着力完成节能减排的任务,到2030年左右使我国的碳排放达到峰值,使非化石能源在整个能源消耗中占的比重达到20%左右,与世界各国一道应对全球气候变化等环境问题[4]。

(八)制约科学发展的体制机制障碍较多,束缚发展进程

我国经济发展由旧常态向新常态转换阶段,必须要有持续的制度建设和高质量的制度供给作为保障。然而,我国经济发展仍面临不平衡、不协调、不可持续等问题,制约科学发展的体制机制障碍较多。比如,经济关系中政企不分、政资不分、政社不分、政事不分的现象仍然比较突出,生产要素价格形成机制不合理,财税体制有待健全,中央和地方的财力与事权不匹配,税制不合理,现代金融体系有待完善,收入分配制度不健全,政府职能亟待转变等,这些问题背后的实质是体制机制的严重落后,束缚了发展进程。此外,社会主义民主法治建设还存在一些薄弱环节,社会体制改革、生态文明制度建设都有待深化[5]。

(九)经济增长动力不协调,经济结构调整进展缓慢

消费、投资和出口是拉动经济增长的三驾马车,经济增长动力不协调主要表现为三者的结构关系不合理。我国经济增长不协调主要有两个方面。一是内部不协调,主要体现在消费和投资的比例失调。二是外部不协调,主要体现在内需不足,严重依赖出口,外贸顺差过大。内外失衡的根本原因在于国内消费需求不足。近年来,我国采取了一系列扩大内需的政策,通过调整需求结构和产业结构,进而调整供给结构,增强供给体系效率,同时通过改造制造业、创建战略性新兴产业和发展服务业来调整供给结构。尽管在这些政策的指引下,我国依靠出口拉动经济增长的模式有了重大调整,但居民消费需求尚未得到有效拉动,经济结构调整进展缓慢。统计数据表明,居民消费率由1981年的67%下降至2010年的49%,为历史最低点,2011年-2014年小幅上升至51%;居民消费支出对GDP增长的贡献率也由1981年的89%下降到2014年的50%,仍处于历史较低水平。此外,我国产业结构调整中存在的第一产业基础不稳、第二产业核心竞争力不强、第三产业比重过低等问题仍然突出。在状态转换阶段,调整经济结构仍是我国经济发展的主要任务,然而随着我国经济下行压力加大,我国仍将面临需求结构、供给结构、产业结构等经济结构不合理的问题,仍将面临产能过剩、城乡之间、区域之间的发展差距不断扩大等问题。因此,实现动力结构、需求结构、产业结构、要素结构、对外经济结构等增长格局的调整和结构转换必须着眼于供给侧改革,通过大力鼓励技术创新和要素效率才能打破影响中国经济的增长约束,真正释放生产力。

(十)中国即将跨入中等收入国家行列,社会财富和利益分配失衡风险加剧

改革开放之初的1980年,按汇率法计算,中国人均GDP为220美元,属于极低收入组,在世界188个国家中位居第175位。2001年,中国人均GDP达到1000美元,进入下中等收入组,在世界207个国家或地区中位居141位;2010年,中国人均GDP达到4240美元,在215个国家或地区中位居120位;2014年,中国人均GDP达到7593美元,在世界213个国家和地区排名第96位。并且中国已有8个地区人均GDP进入10000美元(位居世界第88位)。

然而,另一方面,社会财富和利益分配失衡情况进一步加剧,突出表现为以下特征:一是初次分配比重过大,二次、三次分配比重过小。由于初次分配挤占了二次、三次分配,因此,加重了再分配(二次分配)和三次分配的调整力度和难度。二是初次分配中政府所占比例高,形成再分配经济,引发高成本、低效率、招租寻租、贪污腐败、奢侈浪费等诸多社会问题。三是初次分配中公司所占比例最高,形成市场垄断和行业垄断,以及形成过多的固定资本和沉没资金。由此影响了居民家庭的就业和增收,也限制了居民家庭的消费和积累,是产生收入差距和贫富两极分化的重要原因。四是初次分配中居民所占比例小,劳动者的劳动报酬少;美国居民劳动者报酬和财产收入占比较高,平均高于中国5.1和10.5个百分点。劳动报酬少直接导致贫困家庭和贫困群体,同时也造成国富民穷民弱,内需仍然不足,既影响社会和谐稳定,也阻碍国民经济的发展和增长方式的转变,是产生收入差距和贫富差别的根本原因。

注释

①ICT: Internet Communication and Telecom. ICT类资本投资主要包括三类:软件、计算机硬件和通信,非ICT类资本投资也包括三类:建筑、机械和运输设备。

②2012年的统计口径是15-59岁,2013年以后的统计口径是16-59岁。

参考文献

[1]蔡昉. 人口转变、人口红利与经济增长可持续性——兼论充分就业如何促进经济增长 [J]. 人口研究,2004(2).

[2]熊海鸥. 中国经济的人口图谱,社会人口老龄化加速 [J]. 北京商报,2015-01-21.

[3]赵云城. 新常态下中国经济转型升级分析 [J/OL]. 中央党校网,2015-01-22.

[4]李克强. 2014夏季达沃斯论坛开幕式致辞 [R]. 201409.

[5]余斌,吴振字. 中国经济新常态与宏观调控政策取向 [J]. 改革,2015(1).

[作者单位:中国国际经济交流中心]

(责任编辑:郭文琳)