区域政策

京津冀协同发展视角下北京城市空间布局优化研究时间: 2017-05-04信息来源:赵弘 何芬 作者:hjr_admin 责编:

摘 要:北京多年来探索空间布局优化调整思路,但“单中心”格局尚未实现根本性突破,主要原因在于规划、交通等引导城市空间布局的力量都未能充分发挥作用,城市规划的前瞻性不足,规划落实不到位,以轨道交通为主导的城市公共交通体系尚未建立。“单中心”难以突破,带来城市运行效率较低、新城发展不足、城乡结合部蔓延、对周边区域辐射带动不足等问题。在京津冀协同发展的视角下,从强化规划引导、加快非首都功能疏解、建设副中心与微中心等新空间载体、完善以轨道交通为主导的交通结构等方面,提出推动北京城市空间布局优化的建议。

关键词:空间布局;城市副中心;微中心;轨道交通

中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:1003—3890(2017)01—0017—05

收稿日期:2016—11—25

作者简介:赵弘(1962—),男,山西运城人,北京市社会科学院研究员,博士,副院长,研究方向为区域经济、产业经济。何芬(1982—),女,湖北随州人,北京方迪经济发展研究院助理研究员,研究方向为区域经济。

城市空间布局体现了城市功能在空间上的分布形态,是影响城市运行效率与可持续发展能力的一个重要因素。中央城市工作会议提出,要科学规划城市空间布局,实现紧凑集约、高效绿色发展。近年来,北京针对城市“摊大饼”式蔓延所带来的种种问题,加快建设城市“副中心”与新城,促进城市南部地区发展与西部地区转型,在调整优化城市空间布局方面取得积极成效,但总体看仍然未能彻底摆脱“单中心”发展模式,仍然面临生产、生活、生态布局不合理或不匹配等问题,制约了首都城市运行与可持续发展。推动京津冀协同发展,一个重要内容是调整优化区域生产力布局,这对北京优化城市空间布局提出了迫切要求,也提供了良好契机。北京应加快推进城市空间布局优化调整,引导各类城市功能合理布局,有效提升城市运行效率与综合承载力,支撑以首都为核心的世界级城市群建设。

一、北京城市空间布局的特征及其形成原因

(一)北京城市空间结构最突出的特征是“单中心”格局

城市空间布局应与规模体量相适应。小城市一般采取集中紧凑的空间布局形式。随着城市规模扩大,为避免功能集聚与运行效率的矛盾,国际上许多城市采取“主城-卫星城(新城)”模式,分散城市功能,形成“多中心”格局。

长期以来,北京一直在探索从“单中心”迈向“多中心”的路径,但始终未能取得真正突破。北京历次城市规划借鉴国外经验引入了“卫星城”“边缘集团”“新城”等概念,比如1983版城市总体规划强调市区采取“分散集团式”布局,在郊区规划建设了13个卫星城;1993版规划增加到14个卫星城和10个边缘集团;2004版城市总体规划在卫星城基础上规划建设11个新城;等等。

北京“分散化”“多中心”的城市布局思路值得肯定,但从实施效果来看,城市发展并没有很好地实现这些规划理念,城市功能未能有效分散开来。新城虽然获得一定发展,中心城仍然“一心”独大,功能过度集聚现象并没有扭转。北京五环以内面积约占全市4.1%,集中了全市48.9%的常住人口。2014年中心城集中了全市70%的地区生产总值和72.7%的城镇单位从业人员。宋志军和刘黎明(2016)分析了1985、1995、2005、2014年的北京用地结构变化,认为北京的规模性增长大于内涵式发展,空间增长呈“圈层状”加“树枝状”方式向外扩展[1],并未形成“多中心”的城市格局。

(二)北京“单中心”格局难以根本突破的主要原因

一是城市规划的前瞻性不足,对城市空间合理化布局的引导作用发挥不充分。北京的卫星城、新城未能取得疏解中心城资源与功能的实际效果,并非其规划理念不对,而是没有按照卫星城、新城的规律和条件来建设。卫星城、新城建设一般需要四个条件。第一,距离。过去卫星城与主城的距离大多在30~70公里范围内,以满足到中心城“1小时通勤”需求。对伦敦、巴黎、东京的25座卫星城与中心城的距离进行统计发现,其中有64%的卫星城与主城的距离在30~70公里范围内。考虑到现在的铁路技术水平,可将这一距离适度扩展为40~90公里。第二,通道。联接卫星城、新城和“中心城的主要公共交通方式必须方便快捷,以大容量、高效便捷的市郊铁路等轨道交通为宜。第三,规模。卫星城、新城规模不能太大,否则容易走上“摊大饼”老路,也不能太小,否则失去规模效应,应以中小城市为度,并注重与主城之间的协调配合。第四,建设顺序。理想状态是先建交通、市政基础设施,再建医院、学校等公共服务设施,最后开发房地产,以充分发挥公共交通、公共服务对于城市布局的引导作用。北京的卫星城、新城建设并没有遵循上述规律,城市发展的需求被迫“摊大饼式”布局,并沿着快速路向近郊区县辐射居住人口,但产业功能、公共服务功能又没有随着居住功能同步转移,其结果是新城职住比严重不均衡,大量新城居民要到中心城上班,带来“潮汐式”交通拥堵等问题。

二是缺乏规划执行的配套机制,规划中提出的许多内容并没有得到有效落实。比如2004版北京城市总体规划提出在通州建设行政办公区,承接中心城的行政办公职能,但长期缺乏实质性推进举措。直到2015年《京津冀协同发展规划纲要》明确提出通州“行政副中心”的定位,其建设才得以实质性推进。再比如规划中提出建设两道绿化隔离带,发挥绿化隔离带对城市空间“摊大饼”式蔓延的遏制作用,但实际发展中,绿隔地区建设用地比重不断增长,第一、二道绿隔2013年的城乡建设用地比重均比规划年增长了10%,新城与新城之间、新城与中心城之间的绿色空间被蚕食;到2013年未实施规划的绿地占绿隔空间规划绿地总量的38%,已实施的绿色空间连通性不够,结构破碎[2],未能发挥绿化隔离功能,未能阻止城市蔓延与摊大。

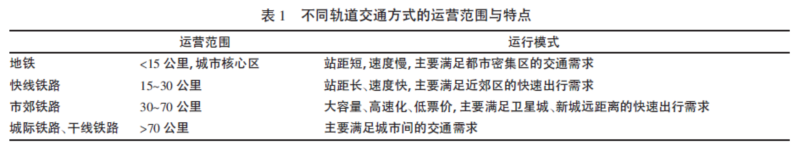

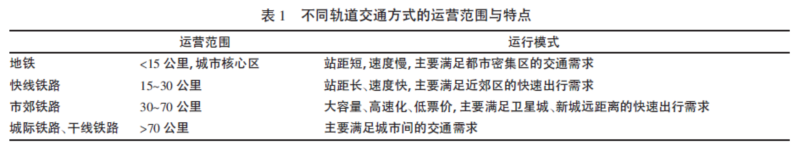

三是对城市交通规律的认识不充分,未能建立起以轨道交通为主导的城市公共交通体系,特别是市郊铁路缺乏,制约了“主城-新城(卫星城)”空间结构的形成。城市规模扩大,由“单中心”向“多中心”转变过程中,要保持运行效率,必须构建起与空间布局相匹配的交通结构。在等量空间资源条件下,轨道交通的运输能力远远超过小汽车、公共汽车。因而,国际上运行效率高的大都市,交通结构通常实现两个“主导”,即公共交通在城市交通结构中占“主导”,同时轨道交通在公共交通结构中也占“主导”。进一步分析国际大都市的轨道交通体系,其内部是分层次的,地铁、快线铁路、市郊铁路、城际铁路等都有其最佳效率的运营区间,不能相互替代(表1)。对比东京等国际大都市,北京的轨道交通体系存在较大差距:一方面,中心城的轨道交通密度不足。东京有61.9%的住宅到最近地铁站距离不足500米,仅0.53%的住宅距离地铁站超过1公里[3],轨道交通出行占交通出行总量的90%以上。即使放大到东京都市圈,其每平方公里设有0.126个轨道站点,是北京目前轨道交通站点密度的4倍[4]。密度不足影响了北京轨道交通的承载力,2015年全市公共交通占交通出行总量的50%,轨道交通占公共交通的50%,这两个比重还有提升空间。另一方面,北京中心城与郊区、周边城市之间的市郊铁路严重缺乏。伦敦、纽约、东京、巴黎分别构建了运营里程达3 650公里、3 000公里、2 031公里和1 867公里的市郊铁路网,带动了周边几十个卫星城、新城与中心城联动发展。北京目前还没有一条真正意义上的市郊铁路,使得城市功能和各类资源难以向新城辐射。从北京中心城通往延庆的S2线在运行速度、发车数量方面不具优势,日输送旅客量仅两万人次。房山线、亦庄线、大兴线、八通线、顺义线、昌平线等都是以地铁方式运营,存在运力及时速上的不足,难以成为新城与中心城之间的主导交通方式。

二、“单中心”空间布局给首都发展带来的突出问题

(一)城市运行效率受到影响

北京中心城人口、功能过度集聚,给城市运行带来巨大压力,最为突出的是交通拥堵问题。根据北京交通发展研究中心发布的《北京市交通运行分析报告(2015年)》,2015年全路网高峰时段平均交通指数5.7,交通拥堵较2014年(平均交通指数5.5)有所加剧,早晚高峰时段拥堵指数峰值达到8以上,为“严重拥堵”;日均拥堵时间(中度拥堵、严重拥堵)共计3小时,与2014年的1小时55分钟相比显著加长。此外,由于功能过于集中带来各类流动人口聚集,也给城市治安管理、环境维护等带来巨大压力。

(二)新城难以有效分担城市功能

近年来,通州、昌平、大兴等新城对中心城区居住功能的疏解起到了一定作用。但产业功能转移没有同步跟上,大部分新城吸纳的就业人口远远低于常住人口。2008—2014年,昌平新增常住人口是新增就业人口的10.5倍,通州新增常住人口是新增就业人口的8.1倍。大量新城居民需要到中心城上班,就形成了“钟摆式”的长距离通勤格局。北京市规划委组织开展的全市城乡规划民意调查显示,52%的居民认为工作地与居住地距离较远,上班需换乘三次及以上的比例较高。这是北京交通拥堵的重要原因。

北京新城对产业功能、就业人口吸引力不强,关键原因在于新城与中心城发展落差大。2013年新城地区人均GDP比中心城区少51 400.4元,城镇居民人均可支配收入比中心城区少8 879.1元。新城在区位条件、基础设施、公共服务、商务环境、产业基础、生活便利性等方面与中心城差距显著,在土地供应、产业投资、企业税收、人才落户等方面又没有一些独特的吸引政策,导致新城对中心城经济功能的吸引力不强,对承接中心城人口疏解的作用也没有达到预期。

(三)城市蔓延带来城乡结合部问题

城乡结合部是随着城市中心区域的持续向外扩张,在城市建成区周边形成的一个城乡地域交叉、农民居民交叉、街乡行政管理交叉的过渡区域。目前北京的城乡结合部已从四环延伸至六环外,成为城市扩张和蔓延的主要地区,也是流动人口聚集较快、人口倒挂现象严重、各类问题较多的地区。

北京城乡结合部地区涉及全市61个街乡、571个行政村,2014年共有户籍人口137.4万、流动人口323.5万,人口倒挂比例为1比2.3,一些城中村的人口倒挂达到1比10以上[5]。比如北五环外的北四村本村人口仅6 000人,外来人口达90 000人,人口倒挂比例为1比15。由于人口快速集聚,基础设施不堪负荷,环境脏、乱、差问题突出,发生在城乡结合部的刑事案件总量、八类严重刑事案件、火警火灾、安全生产死亡人数都超过全市总量的80%,给城市治理带来巨大考验,影响到首都形象和国际一流和谐宜居之都建设。

(四)北京对周边区域的辐射带动不充分

纽约、伦敦、东京、巴黎等国际大都市都通过城市功能的优化布局与扩散外溢,辐射带动周边近百公里的新城、卫星城“族群”发展,共同构成世界级城市群。相比之下,北京的“单中心”格局难以突破,新城没有发挥出有序有效分散化布局城市功能的作用,北京作为京津冀区域核心城市的辐射带动效应也受到制约,形成两个“孤岛现象”:北京中心城与郊区县之间的“孤岛现象”,北京与周边区域的“孤岛现象”。

北京周边地区没能得到应有的发展。2014年,河北人均GDP仅为北京的40%,城镇单位在岗职工平均工资为北京的45%。北京周边还有25个国家和省级扶贫开发工作重点县,涉及贫困人口230多万,形成了集中连片特困地区“环首都贫困带”。较大的区域发展落差,恰恰成为周边城市人口向北京集聚的重要动力。2015年北京常住外来人口中,河北籍的达到202.4万人,所占比重达到24.6%[6],比2010年提升2.5个百分点。根据对霸州、曹妃甸等地科技型企业的调研,由于北京对高端人才的强大吸引力,企业新招人才在两年内已流失70%。北京未能形成周边区域“拱卫式”发展的格局,自身“城市病”问题难以解决,周边城市发展落差难以弥补,影响了区域整体竞争力,不利于建设以首都为核心的世界级城市群。

三、京津冀协同发展背景下北京空间格局优化调整的着力点

(一)强化规划统筹引领,发挥土地对空间优化的杠杆作用

加快推进“多规合一”。以城市总体规划修编为契机,加快推动城市总体规划与土地利用总体规划相统一,并与国民经济和社会发展规划相协调,实现多规划底图叠合、数据融合、政策整合,描绘城市规划建设管理的“法定蓝图”,改变城市发展“规划多、执行难”的局面。通过“多规合一”,还可以盘活以往由于城市多个规划“冲突”而导致无法通过审批、无法利用的存量地块,形成重要的土地资源供应来源。

注重规划的刚性和弹性平衡。规划刚性方面,应强化生态红线、城市开发边界的硬约束,推动全市城乡建设用地规模负增长,严格限制中心城土地供应,以存量土地挖潜和集约节约利用来推动城市更新;加快低效产业用地和乡镇建设用地减量化,新增建设用地重点向行政副中心、新城倾斜。规划弹性方面,应加强重要通道、重大设施和重大项目的空间预控,规划战略性空间储备用地,增强规划的适应性。

强化土地对城市空间优化的杠杆作用。北京拟将市域空间划分为生态红线区、集中建设区和限制建设区。“三区”应实施差异化的用地结构调控政策。对于生态红线区,要强化生态底线管理,探索建立生态用地储备制度;对集中建设区,应严格落实建设边界,优化功能结构,集约高效发展;而在限制建设区,实现“减地增绿”,推动集体建设用地腾退集中。同时,加强用地调控的分类指导,加大对交通基础设施、公共服务设施、生态建设等用地指标的支持。探索多元化土地集约利用方式,采取集体建设用地流转、土地入股、土地置换等多种方式,促进集体建设用地规模化、集约化、减量化利用。

(二)坚持首都战略定位,通过疏解非首都功能优化城市功能布局

当前北京积极推动城市规划转型,“减量发展”成为主基调。按照《全国土地利用总体规划纲要(2006—2020年)调整方案》,到2020年北京建设用地规模(37.2万公顷)要比2014年(42.83万公顷)压减5.63万公顷。减量发展的关键在于疏解北京非首都功能,严格控制增量,有序疏解存量,着力解决好“疏解哪些、谁来疏解、怎么疏解”的问题,给优化提升首都核心功能腾出资源,给有机更新城市结构和布局留出空间。

明确疏解对象。以是否符合首都功能定位为判定标准,不符合的要坚决“减”,持续推进城市“瘦身”。目前有四类非首都功能需要疏解:一是不符合首都城市定位的产业,主要包括高消耗、高污染、附加值较低的一般性制造业,以及附加值较高但北京不具优势的制造业等;二是区域性物流基地、区域性专业市场、数据中心、呼叫中心等部分第三产业;三是部分教育、医疗、培训机构等社会公共服务功能;四是部分行政性、事业性服务机构,尤其是二环内的行政辅助服务机构。

对不同的疏解对象采取不同的疏解方法。第一类、第二类疏解对象是市场化主体,这些主体以盈利为目的,以生存为前提,对疏解条件要求较高,比如要求承接地具备方便快捷的交通、优质的公共服务等。对于这两类疏解对象,政府一般发挥引导作用,通过搭建对接平台、出台鼓励政策等方式推动疏解,比如京冀联合创新生物医药异地监管机制与政策,推动了北京数十家生物医药企业原药生产环节向北京•沧州生物医药产业园的集中疏解。对于第三类、第四类疏解对象,政府的可作为的空间比较大,可以更多发挥政府对资源配置的推动作用,如充分发挥承接地的特色资源优势,推动教育、医疗等公共服务资源进行定点疏解。

探索财税体制改革,增强中心城非首都功能疏解动力。在现行财税体制下,北京特别是中心城区一方面要疏解产业功能,另一方面要保持经济与财政收入运行在合理区间,以保障城乡建设、公共服务、社保就业等城市运行各领域的财力支撑。与产业转移相比,替代产业培育需要一个更长的周期。在一般性制造业与区域性物流基地、专业市场基本迁出后,面对经济增速、地方财政收入、就业等指标下行的压力,区级政府对进一步推进产业疏解的动力有待提升。可探索的一个途径是进行财税体制改革,在东城、西城两区实行“首都财政”,即实行财政“收支两条线”管理,在市财政局设立东城、西城的独立财政账户,根据两区财政支出规模核定支出基数,并设定合理、稳定的增长机制,保证两区正常运行的财力需求,使东城、西城将工作重心真正转向“四个服务”和历史文化名城保护。如果这种试验有效,则将“首都财政”的试点范围扩大到城六区。这样可使北京中心城从既要发展经济,又要做好服务,而发展经济又难免造成人口资源集聚的“怪圈”中解脱出来,真正减少资源集聚,实现功能疏解,从而实现空间优化。

(三)加快建设城市副中心与特色新城,促进市域内空间优化

按照“百年规划”的要求打造北京城市副中心。城市副中心主要承载行政办公、文化旅游、高端商务等功能,以承接市级行政单位、事业单位等行政资源集中疏解为带动,促进其他功能聚集。城市副中心规划范围为155平方公里,已经达到大城市规模体量(城区常住人口达到100万就进大城市行列,按照规划标准其建设用地为105~115平方公里),甚至超过巴黎核心城区(也叫小巴黎地区,105平方公里)面积,应按照可持续城市建设理念进行前瞻性谋划,严格控制城市边界,划定生态红线,严格控制城市无序扩张,走“精致高效”发展模式。要站在京津冀协同发展的高度谋划“副中心”空间格局,大力实施“通州向东”战略,加强通州与廊坊北三县(三河、大厂、香河)的统筹规划与融合发展,实现“规划一张图”,提升副中心辐射带动作用。目前有30万人居住在燕郊、工作在北京,每天在两地之间往返,如果通州得到很好的发展,这些人员中有一部分可实现就近就业,将有效缓解北京中心城压力。

加快建设功能清晰、特色鲜明的新城。平原地区新城加强现代化城市管理,主要聚集科技创新、国际交往、教育医疗等高端资源,重点发展战略性新兴产业、高端制造业和生产性服务业,打造高精尖产业的重要集聚区和功能突出、产城融合、便利高效的新城。山区新城作为京津冀西北部生态涵养区的重要组成部分,重点发挥生态资源优势,因地制宜提升旅游休憩等服务功能,承接部分优质教育、医疗、文化等公共服务资源,建设环境优美、规模适度、宜居宜业的特色新城。

(四)在北京周边规划建设几个微中心,在区域尺度上完善都市圈空间结构

目前疏解非首都功能以分散化方式为主,但周边许多承接地的发展条件不甚完备,特别是承接地与北京之间的快速交通体系尚未建立起来,且公共服务落差过大,对功能疏解和人口疏解缺乏吸引力,不少被疏解主体处于观望状态。加快落实《京津冀协同发展规划纲要》提出的“微中心”战略,在北京周边40~90公里范围内集中打造若干特色“微中心”,是有效破解这一瓶颈约束、打造非首都功能集中承接地的重要抓手。

微中心一般通过承担某种特色功能,如科技、教育、医疗或产业等功能,与中心城形成功能互补、有机联系,且在特色领域形成一定的辐射带动力。在北京周边规划建设微中心,要充分考虑备选区域是否具备承接非首都功能疏解的环境,优先选择特色产业发展基础较好,有一定空间余量、发展潜力的区域。

同一阶段推动建设的微中心的数量不能多,而是聚焦有限几个,以实现资源集中,在短期内形成便捷高效的轨道交通和比较完备的公共服务配套,提升对产业、人口的吸引力。在微中心建设中,要围绕建设用地指标、跨区域产业转移利益共享、社会保障对接等方面率先开展改革创新试点,破除京津冀合作中的体制机制障碍。

(五)建立以轨道交通为主导的交通结构,以交通引导城市布局调整

加快轨道交通建设,争取在较短时间内补上北京轨道交通建设中地铁密度不足、市郊铁路缺乏两大“短板”,是提高城市运行效率,促进城市空间布局优化的长远之计。

一方面,落实《北京市轨道交通第二期建设规划(2015—2021)》,加快推进3号线、12号线、17号线、19号线一期等中心城骨干线路建设,提升中心城线网密度和疏导能力。

另一方面,在北京中心城与怀柔、密云、平谷等远郊新城以及微中心之间,规划建设大容量、大站式、高速化的市郊铁路,带动这些区域的要素集聚、设施建设和小城镇发展,在更大尺度上引导城市空间格局优化。市郊铁路要尽量减少停靠站,站与站之间建设绿色隔离带,以防城市“摊大饼”式蔓延。

参考文献:

[1]宋志军,刘黎明. 1979—2009年间北京多种发展功能的异速生长——以社会经济功能为主的分析 [J]. 经济地理,2016,36(1):53—60.

[2]陈玢. 存量时代北京边缘集团规划实施范式的转变 [C] ∥ 新常态:传承与变革——2015中国城市规划年会论文集,2015.

[3]丛云峰. 东京近九成市民出行仰仗轨交 [N]. 文汇报,2016—05—19.

[4]黄珊珊. 东京大都市区和北京轨道交通网络的拓扑结构对比及分析 [D]. 北京:北京交通大学,2015.

[5]方芳. 北京居住证制度下半年实施积分落户办法也将尽快推出 [N]. 北京日报,2016—01—22.

[6]北京市统计局,国家统计局北京调查总队. 常住外来人口增速下降 来源地相对集中——北京市2015年全国1%人口抽样调查系列分析之二 [DB/OL]. 北京统计信息网 [2016—02—03]. http://www.bjstats.gov.cn/rkjd/sdjd/201602/t20160224_337284.htm.

责任编辑:高钟庭

The Beijing's Spatial Layout Optimization Research in the Perspective of the Coordinated Development of the Beijing—Tianjin—Hebei Region

Zhao Hong1, He Fen2

(1. Beijing Academy of Social Science, Beijing 100101, China;

2. Beijing Fangdi Institute of Economic Development, Beijing 100120, China)

Abstract: Beijing has explored space layout optimization and adjustment thinking for many years, but the “Monocentric” has not yet been a breakthrough in fundamental pattern,the main reasons are the factors such as planning and transportation guide the urban space layout have failed to give full play to the role, the past urban planning has no adequate long term perspective and has not been fully implemented, the public transport system dominated by rail transit system has not yet been established. “Monocentric” is difficult to break through,which led to the urban operation efficiency is low, and lack of new town development energy,shortage of radiation and drive from urban and rural integration spreading and radiation to the surrounding areas. Under the perspective of the coordinated development of Beijing—Tianjin—Hebei region, authors put forward suggestions from strengthening planning guidance, accelerating the non-capital functions untwining, constructing the deputy center and micro center etc new spatial carriers, perfect a powerful transportation system with rail transit as the backbone, promote Beijing city space layout optimization, and so on.

Key words: spatial layout, sub—center, micro—center, rail transport