区域政策

京津冀协同发展中的人口问题研究时间: 2017-05-04信息来源:辜胜阻 王建润 吴华君 作者:hjr_admin 责编:

摘 要:人口是影响京津冀协同发展的关键要素。人口过度集中在特大城市和人口老龄化对京津冀现在和将来的发展提出严峻挑战。有序疏解非首都功能与一般制造业,科学合理地建设卫星城,积极培育“五线”城市是疏解人口,治理“大城市病”的重要途径。应对京津冀地区人口老龄化,需要完善与落实养老服务协同发展机制,突破养老服务发展瓶颈。要加快三地社会养老服务制度、标准、设施与人才队伍建设的统一化,扩大社会养老服务有效供给,积极探索京津冀医养结合创新发展模式。关键词:京津冀城市群;人口分布;城市规模结构;人口老龄化;养老服务

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1003—3890(2017)01—0010—04

收稿日期:2016—12—20

基金项目:国家自然科学基金项目(71673207)

作者简介:辜胜阻(1956—),男,湖北武汉人,武汉大学教授,全国人大常委、全国人大财经委员会副主任委员,民建中央副主席,研究方向为城镇化与社会发展。

京津冀地区是我国最具国际影响力城市群和最重要的经济区域之一,也是我国城市最密集的区域之一。这一区域有42个市辖区,21个县级市,108个县。京津冀城市群协同发展对于促进区域产业结构升级,优化资源配置,提升城市群竞争力具有重要意义。在京津冀区域快速发展的过程中,人口是制约发展进程的关键因素,深刻影响着区域发展效率和发展潜力,全面了解京津冀人口面临的问题,提出京津冀人口发展优化的对策建议显得十分重要和紧迫。京津冀人口问题主要表现在人口过度集中在特大城市、特别是中心城区与人口老龄化两个方面。合理有效地解决京津冀发展中面临的人口问题对促进京津冀协同发展,提升区域经济活力与竞争力有重要的战略意义。

一、京津冀城市群发展面临的第一个突出的人口问题是如何优化城市规模结构,避免人口过度集中在特大城市。京津冀协同发展重在发挥中心城市的辐射作用,以大带小,实现城市群内大中小城市协调发展,在疏解北京非首都功能的同时,疏解产业和人口,切实缓解北京严重的“大城市病”

京津冀地区土地面积21.6万平方公里,占全国面积的2.3%。2014年,京津冀地区常住人口1.11亿人,占全国的8.1%。其中,北京人口高度聚集,人口密度分别为1 311.1人/平方公里,为全国平均水平(142.1人/平方公里)的9倍以上[1]。北京区域面积仅占京津冀城市群面积的7%左右,常住人口却占区域的20%左右,并且过度集中在北京中心城区,造成北京市房价高企、交通拥堵、空气污染严重、社会治理难度加大等问题,“大城市病”日益严重。究其原因是京津冀城市群内各城市产业发展相对独立,发展不平衡,造成京津冀城市群城市规模结构失衡,特大城市人口与资源环境承载能力不相匹配,宜业、宜居的小城市发展不足,成为最大“短板”。京津冀空间布局要构建“一核、双城、三轴、四区、多节点”,“正金字塔”型的城市规模结构体系,为人口合理分布提供必要的载体。

——解决北京人口膨胀需要把疏解非首都功能与疏解产业相结合,积极引导产业转移,协同构建产业体系。要按照北京市有序转移,周边地区积极承接的思路,以达到疏解人口,治理“大城市病”,实现协同发展的目标。京津冀城市群应具备分工合理,相互补充的产业体系,实现大中小城市协调发展。北京市要利用市场“无形之手”和政府“有形之手”将一般性制造业、区域性物流基地和区域性批发市场等不符合首都城市战略定位的功能和产业有序转移到周边地区。这样一来,既可以降低相关企业的运营成本,又可以为周边经济落后的地区带来一定的产业基础,带动人口转移。据统计,北京大红门服装市场迁至河北,可带动约5万余家商户,相关行业超过10万人转移。疏解一般性产业后的新北京应插上“互联网+”和“绿色低碳”的翅膀,具备代表国家参与国际竞争的高端产业,成为区域创新的“高地”。天津市要充分利用其制造业基础雄厚与出海港口的优势,发展中高端的金融、商贸、中介、保险、物流、信息技术等生产型服务业,发挥区域“增长极”功能。河北要用壮士断腕的决心和勇气,调整产业结构,淘汰高污染落后产能。一方面,健全污染企业退出机制,加快淘汰低效率、高污染企业;另一方面,大力发展现代服务业和战略性新兴产业,推进产城融合,吸引人口在本地就业定居。要积极引导部分教育、医疗机构等部分公共资源以及部分行政性、事业性服务机构向周边环境较好的区域合理转移。周边地区要制定适宜当地实际的产业政策,积极承接北京市转移的相关功能,提高本地区的吸引力和竞争力,吸引人口流入。

——缓解北京由于人口膨胀导致的“大城市病”要科学规划城市、产业、生态之间的关系,构建一批依托中心城区,既受中心城区的辐射,又与中心城区相补充的卫星城,缓解中心城区人口压力。纽约、芝加哥、东京、巴黎等国际大都市的城市建设经验证明,以大城市为中心、以众多中小城镇为卫星城形成的大都市圈能够实现大城市与中小城市的优势互补,有效发挥集聚效应。北京市城市功能都集中在中心城区,是典型的单中心结构[2]。应结合城市规划和城市建设,积极构建“多核多中心多圈层”的城市结构,建设一大批卫星城镇,替代原来“摊大饼”式的扩张方式。卫星城应具备市民生活所需的上学、就医、交通、购物、休憩等相应配套的设施,鼓励市民在生活压力较小的卫星城生活,缓解中心城区的人口压力。2015年7月,北京正式提出聚焦通州,加快市行政副中心的规划建设。要积极推进交通设施建设,构建互联互通的交通体系,让市民在中心城区与卫星城之间的通勤更加便利。河北省要积极促进“环首都经济圈”建设,利用地理位置相邻的区位优势,打造环北京周边卫星城。

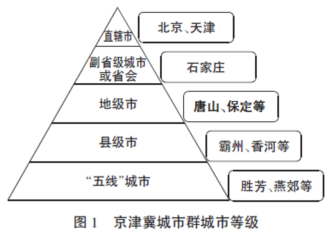

——河北要借力城市群中核心城市的辐射带动作用,把河北省作为小城市培育的“主阵地”,建设一批宜业、宜居的小城市,夯实城市群金字塔“塔基”(见图1)。最近召开的中央经济会议指出:“特大城市要加快疏解部分城市功能,带动周边中小城市发展”。未来京津冀城市群城镇化的主要空间不在京津,而在河北。河北省地域广阔,但每年有大量人口流向北京且呈上升趋势,据统计,截至2014年初,河北籍在京流动人口数为181.97万人,占北京市流动人口总数的22.69%[3]。要构建合理的城市结构体系,培育一大批小城市,让河北流动人口实现就地城镇化。小城市在户籍制度改革和公共服务均等化方面更容易取得突破,转移人口更容易获得基本的社保、医疗、教育、保障性住房等公共服务。小城市有助于农民在家门口获得稳定的就业、基本的城市公共服务和城市的生活方式,实现农民工“市民梦”“安居梦”“创业梦”三大期盼,提升转移人口幸福感。河北城镇人口增长潜力最大的地方在县城和特大镇。河北有135个县市,城区平均人口规模11万人,20万人口以上的县城只有12个,还有很大的潜力,要依托县城,做大县城,高度重视县城在城镇化中的重要作用。各县城应根据资源禀赋和区位特点,明确一个最有基础、最有优势、最有潜力的产业作为主攻方向,错位发展,做强县城,吸纳本省流动人口在县城定居。

此外,还要选择一批发展较好的特大镇如怀安县左卫镇、卢龙县石门镇、霸州市胜芳镇、枣强县大营镇进行“五线”城市培育工作,应从“正名”“扩权”“强基”“赋能”“改制”“控本”六个方面入手。“正名”是要克服特大镇由“镇”向“市”转变的制度瓶颈,赋予特大镇一个合适的“身份”。“扩权”就是要扩大特大镇的行政管理权限,赋予其部分县级行政管理权限。“强基”是要巩固特大镇产业基础,完善基础设施硬件和公共服务软件。“赋能”是要赋予特大镇相应的城市管理职能,完善城市功能。“改制”是要推进行政管理体制改革,创新行政管理机制。“控本”是要求在镇改市的过程中严格控制成本,防止行政成本的大幅增加[4]。

二、京津冀城市群发展面临的第二个突出的人口问题是如何积极应对人口老龄化。京津冀协同发展要充分发挥三地现有优势,探索社会养老服务资源共建共享,加快三地养老服务体系的“硬件”和“软件”的一体化协同发展

人口老龄化趋势对京津冀城市群发展提出了挑战。2015年京津冀65岁及以上老年人口已超1 117万。京津冀城市群作为我国人口最密集的地区之一,人口老龄化的压力日益凸显,老年人的比例不断上升,决定了京津冀三地协同发展养老服务业的迫切性。其中,北京的人口老龄化形势最为严峻。截至2015年底,北京市60岁及以上户籍老年人口约315万,占总人口的23.4%,人口老龄化程度居全国第二位。北京市民政局预测到2030年,北京将达到重度老龄化,户籍老年人口占比超过30%,到2050年,户籍老年人将超过630万,北京将进一步迈入超老龄化社会[5]。同时北京市高龄化、失能化的老年群体不断扩大,长期照护保障体系也面临着严峻挑战,2015年全市不能自理老年人的比例为4.78%,仅海淀区失能失智老人就达到老年人口总量的16%,其中重度失能老人达到2万人左右。天津市与河北省的人口老龄化情况也不容乐观,天津市截至2015年底,人口老龄化程度超全国平均值,在上海、北京之后,位列全国第三。

——人口老龄化形势对京津冀区域现有养老服务体系构成重大挑战,加快落实京津冀养老服务协同发展体系和机制迫在眉睫。其中,北京的人口老龄化与养老服务供需矛盾最为突出,现有的养老服务体系难以适应人口老龄化形势,仅以养老床位为例,按照国际通行的5%老年人需要机构养老这一标准,北京至少需要15.7万张养老床位,但目前北京的养老机构共有12.3万张床位(含在建),预计到2020年能北京也只能提供15万张左右的床位,养老床位供需矛盾明显。河北环绕北京和天津,地理位置优越,土地资源和人力资源优势明显,有能力承接北京养老服务业。京津冀可以实现优势互补、资源共享,提高三地养老服务供给保障与应对人口老龄化的综合实力。京津冀养老服务协同发展一方面有利于解决现有养老机构用地难、用人难的问题,降低养老机构的运营成本,从而降低老年人的养老成本,缓解北京的“养老难题”;另一方面,有利于带动河北相关产业的发展,推动河北养老产业链的创业创新,带动关联产业发展,促进当地就业,培育河北经济增长点。

当前,京津冀三地协同发展养老服务存在诸多瓶颈。一是养老需求和供给的错配缺配。一方面北京养老服务需求大,但北京养老服务费用高,物价水平高,致使北京的养老成本过高,大多数老年人难以承受。据调查,综合考虑交通、医疗与价格等因素后,超过五成老年人愿意迁往河北异地养老,另一方面河北地区养老服务市场尚未发育成熟,尤其是养老服务人才队伍建设不能满足京津地区老年人口的较高层次的养老需求。二是三地养老保险制度、医养结合的制度机制还不完善。养老服务机构扶持政策未实现津京冀三地统一化,老年人的床位运营补贴与户籍绑定,异地接续有失公平,如河北部分床位补贴河北籍老年人口,对于入住的京津地区的老年人的扶持政策则相对较弱。三是养老资源互补和利益共享的协调机制尚未理顺和建立,养老服务合作出现“政府热、市场冷”的现象,在区域层面全面放开养老服务市场、协同发展养老服务的政策支持尚未真正落地,市场投资主体积极性依然不高。

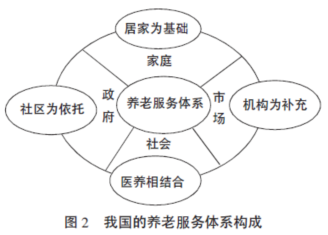

——京津冀养老服务一体化发展依赖于科学合理的养老服务体系构建,需要界定好区域内政府、家庭、市场、社会的功能与边界,形成各方责任共担、合理分工、优势互补的发展框架(见图2)。人口老龄化是一个全国性的问题。国家提出十三五期间要构建居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系,更好满足老年人养老服务需求。京津冀构建科学合理的养老服务体系必须正确处理政府、家庭、市场、社会等参与主体的关系,坚持各主体有所为有所不为,推动三地协同的养老产业和养老事业可持续发展。政府与市场在推动京津冀养老服务一体化中发挥着关键作用。政府是京津冀养老服务一体化制度设计、政策支持的主导力量,市场是满足京津冀多层次养老服务需求的主体力量,进一步向投资主体全面开放养老服务市场、引导支持社会力量举办养老机构是扩大京津冀养老服务供给的根本措施。家庭是解决京津冀养老问题的第一支柱,同时要发挥好社会组织在构建与京津冀老龄化形势相适应、与京津冀经济社会发展相协调的养老服务体系中的重要补充作用。要坚持三地“优势互补、互利共赢、共建共享”的原则,强化符合京津冀标准的养老服务发展顶层设计,加快制定与落实养老服务协作发展总体规划,形成涵盖土地、资金、人力资源培训以及配套产业发展等因素在内的综合支持政策体系,河北应发挥好土地、人力资源的优势,京津两市重点考虑资金、技术的要素,而交通设施、产业链支持以及医疗资源等要素,则需要三地共同合作予以考虑[6],避免盲目投入、各自为政、恶性竞争。

——要加快三地社会养老服务制度、标准、设施与人才队伍建设的一体化,发挥河北承接京津养老服务的比较优势,鼓励有实力的养老机构走跨区域的品牌化和连锁化的发展道路。进一步打破政策制度的阻碍,完善养老服务相关的法律及相关政策制度,加快制定养老服务机构建设、运营管理的统一标准,建立和完善市场准入和监管规则,确保养老服务质量,为京津冀养老服务机构发展提供公平的竞争条件和经营环境。要引导京津两地养老服务技术和管理资源向河北疏解,提高河北科研水平和医疗养老水平,增强京津科技资源对于河北养老服务产业发展的支持力度,充分发挥河北承接京津养老服务的比较优势。京津两地医疗资源充裕,而河北优质医疗资源相对较少,要推动京津两地优质的医疗资源按照不同的模式向河北转移,包括定期的门诊服务和医护人员的技术培训、三地医院之间的紧密型合作等。要加快实现三地在养老服务项目审批、建设用地、配套设施建设资金投入及补贴、税收减免免征、登记管理等财税金融政策共享,保证承接的养老服务机构能够享受同等的经营待遇和财税优惠。加快形成多种形式的养老服务产业集群,推动养老机构跨区域建设,鼓励有实力的养老企业走跨区域的品牌化、连锁化发展道路。深化三地养老服务人才队伍建设合作,促进人才交流,经验共享,增强服务人员的专业性,积极构建面向京津冀三地的养老护理人才信息管理和服务平台。

——要推进京津冀医养结合,完善京津冀三地医疗卫生机构与养老机构合作机制,形成民政、卫生、社保、财政、物价等多部门联动格局。加快推进医疗和养老产业的相互对接,形成多部门工作协调机构和政策配套联动机制,完善养老、医疗监管环节,促进医疗卫生和养老服务资源有序共享。支持养老机构开展医疗服务,支持医疗卫生机构与养老服务融合发展,鼓励社会力量兴办医养结合机构,增加养护型、医护型养老床位,推动医疗卫生服务延伸至家庭与社区。京津两地医疗资源充裕,而河北优质医疗资源相对较少,要出台相关扶持政策,推动京津两地优质的医疗资源按照不同的模式向河北转移,鼓励三地通过共建养老医疗机构、养老院和护理院的对接、定期的门诊服务和医护人员的技术培训等方式,加强三地医疗机构之间合作。要解决好三地在就医、养老保障、医疗保险等方面的行政制度壁垒,提高统筹层次,破解跨区域老年福利和养老服务方面的身份和户籍障碍,保证政府发给老人的养老福利待遇跟着老人一起走,推动医疗保障、养老保险的区域统筹和无障碍转移接续,重点解决好异地养老医保结算难的问题[7]。河北燕达金色年华健康养护中心具有显著的医养结合特色,实现了养老、医疗、康复、社会活动的一体化,目前的入住率已经达到95%左右,其中北京老人占了95%。河北燕达金色年华健康养护中心医养结合先试先行,为京津冀推广医养结合养老服务模式形成重要经验积累。

参考文献:

[1]北京市统计局,国家统计局北京调查总队. 京津冀协同发展稳步推进产业、交通、生态一体化初见成效 [EB/OL]. http://www.bjstats.gov.cn/zxfb/201601/t20160129_335558.html.

[2]辜胜阻,何峥. 探索中国特色治理“大城市病”路子 [N]. 人民日报,2015—10—29(07).

[3]殷星辰等. 北京社会治理发展报告(2015—2016) [M]. 社会科学文献出版社,2016.

[4]辜胜阻,吴永斌,王建润. “五线”城市培育的思考与战略对策 [J]. 中国人口科学,2016(6):2—10.

[5]童曙泉,王天淇. 北京超老龄化将持续50年以上 [N]. 北京晨报,2016—5—5(06).

[6]孙健夫,戴璐玮. 京津冀养老服务业协同发展的环境、目标与原则 [J]. 经济研究参考,2015(63):41—46.

[7]刘海云,谢会冰. 以促进公共服务均等化推动京津冀协同发展——2015年京津冀协同发展正定论坛会议综述(一) [J]. 经济与管理,2015(06):18—23.

(本文系辜胜阻在2016’京津冀协同发展正定论坛上主旨演讲的扩充稿)

责任编辑:高钟庭

Population Issue Research in the Coordinated Development of Beijing—Tianjin—Hebei Region

Gu Shengzu, Wang Jianrun, Wu Huajun

(Economics and Management School, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

Abstract: Population is the key factor for the coordinated development of Beijing—Tianjin—Hebei region. The population overconcentration in mega—cities and the aged tendency of population put forward severe challenge to the present and future development of Beijing—Tianjin—Hebei region. Relieving the non—capital function and move general manufacturing industry orderly, building satellite city reasonably and developing fifth—tier cities positively are the important ways to untwining population and manage the metropolis problems. Cope with the aging population in Beijing—Tianjin—Hebei region, we should improve and implement synergetic developing mechanisms and break through the bottleneck of the old-age care service. To speed up the unification of the social endowment service system, standards, facilities and construction of talent team, expand the effective supply of social provide for the aged, and further optimize the innovative development model of medical care service and elderly care support of Beijing—Tianjin—Hebei region.

Key words: Beijing—Tianjin—Hebei urban agglomeration, population distribution, city scale and structure, aging of population, service for the aged